«Felicità non è altro che contentezza del proprio essere e del proprio modo di essere, soddisfazione, amore perfetto del proprio stato, qualunque del resto esso stato si sia, e fosse pur arco il più spregevole. Ora da questa sola definizione si può comprendere che la felicità è di sua natura impossibile in un ente che ami se stesso sopra ogni cosa, quali sono per natura tutti i viventi, soli capaci d’altronde di felicità. Un amor di se stesso che non può cessare e che non ha limiti, è incompatibile colla contentezza, colla soddisfazione. Qualunque sia il bene di cui goda un vivente, egli si desidererà sempre un ben maggiore, perché il suo amor proprio [amore della propria persona] non cesserà, e perché quel bene, per grande che sia, sarà sempre limitato, e il suo amor proprio non può aver limite. Per amabile che sia il vostro stato, voi amerete voi stesso più che esso stato, quindi voi desidererete uno stato migliore. Quindi non sarete mai contento, mai in uno stato di soddisfazione, di perfetto amore del vostro modo di essere, di perfetta compiacenza di esso. Quindi non sarete mai e non potete esser felice, né in questo mondo, né in un altro.» (Lo Zibaldone, Giacomo Leopardi)

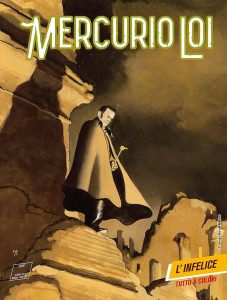

L’Infelice

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Andrea Borgioli

Colori: Francesca Piscitelli

Copertina: Manuele Fior

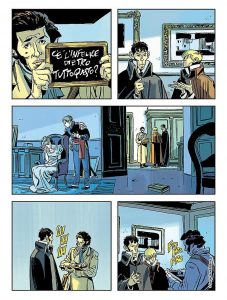

dialogo tra Chiara Cveataeva e Giacomo Mrakic

GIACOMO: Il 4 luglio del 1776 il Congresso di Philadelphia promulgava la Dichiarazione d’Indipendenza. Nell’incipit, i Padri Fondatori, su spinta e volontà di Benjamin Franklin, indicavano chiaramente, tra i principali diritti del cittadino, il diritto dell’uomo alla felicità. Mai, prima di allora, nella storia delle Nazioni, un atto fondativo si era prefissato di tutelare la felicità del singolo. Questa grandissima innovazione traeva origine dal pensiero illuminista e dalla necessità di elevare l’uomo e la società dal classismo ed elitismo dell’Ancièn Regime. La tematica era molto sentita all’epoca tra gli intellettuali, non per niente, anche un altro grande contemporaneo di Franklin, Gaetano Filangieri, prefigurava la felicità nazionale come somma delle felicità dei singoli cittadini. Ma a questo punto ci si potrebbe porre la naturale domanda su cosa effettivamente sia la felicità; qui ci viene in aiuto un aforisma del pensatore tedesco (anch’esso contemporaneo di Franklin e Filangieri) Johann Gottlieb Fichte, l’autore dei Reden an die Deutsche Nation; tra le sue massime troviamo la seguente: «Non è vero che ciò che ci rende felici è buono; al contrario, solo ciò che è buono ci rende felici.» Da questo spunto possiamo iniziare il nostro itinerario nel quinto albo.

CHIARA: «Barlume che vacilla» per chi la guarda, «teso ghiaccio che s’incrina» per chi ci mette un piede sopra: così Eugenio Montale si figurava la felicità raggiunta. Ma quanto può essere felice la condizione di chi osserva un lumicino che langue, o di chi cammina su una lastra di ghiaccio crepata? Un supplizio, più che una benedizione. E se persino la felicità, in questa vita, è una condanna, allora a cos’altro ambire? Cosa rimane? Rimane la Verità, che è sommo bene del filosofo, la cui coscienza, però, è una coscienza infelice. E infatti, che la felicità sia una merce deperibile e facile ad avariarsi è una Verità atroce, cui si arriva filosofando. Il filosofo è un infelice. E l’Infelice è un filosofo.

GIACOMO: Il tema della felicità ha da sempre solleticato l’interesse dei pensatori fin dalle origini della filosofia e, ovviamente, non poteva essere trascurato come oggetto di riflessione all’interno di una serie tanto speculativa, ma anche in questo caso il nostro vulcanico Bilotta, tenendo fede alla sua visione manichea ed iniziatica, ce lo presenta analizzando proprio il principio opposto: l’infelicità. Questa interessante visione contrapposta, speculare, come nella filosofia taoista, con le figure antitetiche dello Yin e lo Yang, ci si rivela attraverso gli occhi di uno dei più interessanti personaggi mai apparsi in questa serie: l’Infelice.

CHIARA: Il personaggio è non meno interessante e singolare dell’albo intitolatogli. Il quinto numero, nell’economia della serie, può essere considerato quasi un unicum: Bilotta ci serve una storia con un capo e una coda, con un inizio, uno svolgimento e un epilogo in piena regola, contravvenendo così alla sua stessa prassi (cosa che a mio parere fa solamente qui e ne Il colore giallo).

È raro trovare numeri realmente autoconclusivi, in cui non appaiano discorsi aperti e mai chiusi, o discorsi chiusi ancor prima d’essere stati aperti. In questo caso abbiamo non solo un’ossatura narrativa bell’e rifinita, ma anche un personaggio doviziosamente ritratto, con una larghezza di dettagli quantomeno inusuale, per un autore tanto amante delle brume e della vaghezza.

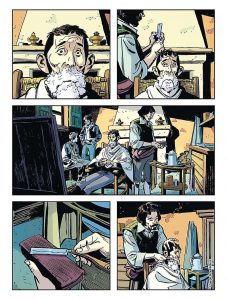

La storia è presto detta: l’Infelice, filosofo fanatico dal volto orrendamente sfigurato, fugge dalle segrete pontificie e si unisce agli accoliti della sua setta, il cui unico scopo è quello di spargere per le strade romane una pandemia di tristezza (come ne L’uomo orizzontale e Il circolo degli intelligentissimi, la Roma mercuriale è un vivaio brulicante di improbabili settarismi).

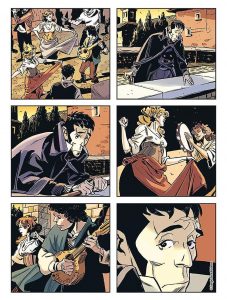

I nostri untori godono di un naturale vantaggio: se la felicità è individuale, l’infelicità è condivisa. Chi è contento è contento per sé, e spesso conquista la sua felicità a spese di qualcun altro. L’infelicità è invece “democratica” come la peste: colpisce indistintamente nel mucchio, e chi ne è portatore è ammorbato e ammorbante, malato e contagioso. La vista dell’uomo triste intristisce: un talento involontario, che il mesto può volgere in arma letale.

Il potere appestante della malinconia diventa pietra d’angolo del piano che l’Infelice architetta: l’umanità intera è a suo dire un organismo unico, un unico corpo; basta inoculare il bacillo dell’infelicità in una singola parte perché presto si propali a tutte le altre membra. La logica quindi è: colpirne uno per rattristarne cento. A quale scopo? Quello di sgravare l’umanità dai ceppi dell’appagamento, perché solo così la si potrà liberare «dalle aspirazioni irrequiete e moleste, dalle opinioni irragionevoli… dal timore degli dèi e della morte» (p. 85). Cos’è infatti la felicità se non l’appagamento di un bisogno? E però il Bisogno ha un ventre senza fondo, per il quale non esiste sazietà possibile. Solo diventando sordi al suo richiamo, solo rinunciando a “salute, piacere, ricchezza, gloria” si arriva al sommo bene di una Verità che libera e redime, ma che esige la tristezza come tributo.

GIACOMO: L’Infelice è un antagonista sui generis per questa serie. Egli si presenta come il classico villain dei fumetti americani: ha un piano criminale articolato, una Weltanschauung ben definita, degli scagnozzi, delle origini chiare (è un professore di filosofia torturato dai Francesi durante l’occupazione napoleonica) e si presenta come la nemesi del protagonista. Possiamo azzardare un paragone: se Mercurio Loi e Ottone sono Batman e Robin, l’Infelice è il Joker. Come Joker ha il suo sorriso forzato in un ghigno, così l’infelice ha un’espressione che ricorda una smorfia di dolore, dovuta a delle cicatrici la cui provenienza ci rimanda al film Il ritorno del cavaliere oscuro e alla scena in cui Joker/Heath Ledger racconta di come se le fosse procurate: «Why so serious?». Ma più approfonditamente vi è un richiamo anche alle vere origini del pagliaccio del crimine, al film L’uomo che ride, trasposizione del romanzo omonimo di Victor Hugo, dove il sorriso artefatto del protagonista nasconde l’infelicità per la propria condizione di “diverso”, di “sfregiato”.

Ma l’Infelice è qualcosa, o meglio, qualcuno di più; è l’emblema dell’infelicità, come la maschera della morte rossa di Poe lo era della pestilenza, ma al tempo stesso è anche un’antitesi: di Joker, di Gwynplaine e, addirittura, data la sua presenza in Castel Sant’Angelo e la sua esperienza come vittima del governo francese, egli è l’antitesi di Cavaradossi ne La Tosca pucciniana. Cavaradossi finisce in Sant’Angelo innocente, mentre l’Infelice vi finisce ben consapevole della sua colpevolezza, sebbene paia cantare l’aria E lucevan le stelle con la medesima enfasi.

È molto interessante notare come l’Infelice appaia solamente a metà albo; lo precede un Loi ostaggio di una nostalgica Sehnsucht ottocentesca che ben si confà al nostro professore, con profondi richiami letterari al pensiero Leopardiano, a Novalis, a Coleridge, in un turbinio di pensieri che portano il protagonista a riflettere su come spesso l’infelicità sia dovuta ad una semplice imperfezione nello schema. L’Infelice, non ancora apparso, aleggia attraverso la sensazione da lui sprigionata, come una presenza maligna impalpabile, eppure ineludibile.

L’Infelice si manifesta prima per mezzo dei suoi scherani, poi personalmente, nella seconda metà dell’albo, arrivando a prendere la scena fino quasi ad offuscare Mercurio Loi. In questa parte abbiamo una vera e propria svolta narrativa; mentre la prima parte si svolgeva con la consueta posatezza del flaneur cui ci ha abituato Bilotta, nella seconda parte la storia assume tratti che ricordano i cinecomics all’americana, con omicidi, rapimenti, colpi di scena in sequenza che ci portano all’incontro tra il professore e la sua Nemesi, per uno scontro finale che non esiste, poiché l’infelicità è condizione eterna dell’uomo e che lascia aperti nuovi capitoli, chiudendosi con una mela ritrovata per le strade di Roma, simbolo del peccato originale, di quella superbia che sfocia nel titanismo dell’uomo romantico dell’ottocento, ma al tempo stesso frutto dal quale tutta l’avventura aveva avuto origine, con quella circolarità simbolica che tanto piace a Bilotta.

Opportuno evidenziare come la storia inizi dall’idea della piccola imperfezione come fonte di infelicità. Da una mela bacata si concatenano tante piccole occasioni di infelicità, seguendo un copione minuziosamente predefinito. Pensiamo alla teoria del Caos e al suo più famoso esempio dell’uragano generato dal battito di ali di farfalla dalla parte opposta del mondo. L’Autore, nell’esporci questo concetto per tramite dell’Infelice e del suo piano, ci illustra, prestando fede alle parole di Filangieri, quanto davvero la felicità dell’intera comunità sia dovuta alla felicità del singolo e quanto interconnesse siano le nostre vite, in un unico microcosmo cui ognuno appartiene e cui ognuno ha diritto alla propria felicità, che, per poter essere vera e sincera, deve essere condivisa.

CHIARA: Mmm, Filangeri, d’accordo… Ma credo che non si vada troppo in errore interpretando la filosofia dell’Infelice come una forma di epicureismo a rovescio: anche il filosofo del Giardino, col suo tetraphàrmakos, s’era ripromesso di curare l’umanità dal timore degli dèi, della morte, del dolore, nonchédalla morsa del bisogno (splendida la 59esima Sentenza vaticana: «Non è il ventre insaziabile, ma la falsa opinione sull’infinita avidità del ventre»). Di Epicuro, l’Infelice conserva premesse e propositi, ma ne capovolge le conclusioni: la Verità e la Saggezza, nella dottrina epicurea, sono sorgenti del solo vero piacere, mentre per il nostro sono scaturigine di una illimitata sconsolatezza.

Un’ultima notazione sul fronte visivo.Quest’albo compie un piccolo miracolo: una convergenza pressoché perfetta tra materia narrativa e resa coloristica. Le tinte fosche e crepuscolari ben si accompagnano alla storia più notturna della serie. Non a caso, vi fanno incursione poeti “serotini” come il Novalis degli Inni alla notte e il Leopardi che apriva il suo cuore affannato Alla luna, l’esangue signora e patrona di tutti i melanconici. Leopardi: come a dire il più contemplativo, il più “filosofo” tra tutti i poeti, scampato all’infelicità senza ritorno solo grazie alla lama affilata di un’Ironia Superiore, un po’ come il professor Loi, che a p. 97 risolve il sempiterno dilemma se la felicità esista o meno con un tagliente motto di spirito.

Anche i colori parlano qui un loro alfabeto. E quel violetto che fa da nota dominante sembra il perfetto correlativo cromatico dell’atrabile, o bile nera, l’umore fisiologico alla cui sovrabbondanza si è storicamente imputata l’insorgenza della malinconia, da Ippocrate a Galeno, sino al limitare dell’Ottocento, come Jean Starobinski ha illustrato nella monumentale, enciclopedica summa L’inchiostro della malinconia.

Bellissima l’associazione tra l’inchiostro, così simile all’umor nero, e la malinconia. E bellissimo anche chiuderla qui, con l’inchiostro che ci rinvia alla seppia, e nella fattispecie a quegli Ossi di seppia montaliani da cui ha preso le mosse la mia (felice) rilettura di Mercurio Loi numero 5.

E tra i consigli per gli acquisti ci piace ricordare qui il recente libro dell’amica Ilaria Gaspari, Lezioni di felicità edito per i tipi di Einaudi di cui potete leggere qui.

Leggi anche le altre Antilogie di Chiara e Giacomo!

Актуални цветове и кройки при роклите от новия сезон

рокли [url=rokli-damski.com]rokli-damski.com[/url] .

Строительство деревянных домов с индивидуальной архитектурой

деревянный дом построить [url=https://stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru]https://stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru[/url] .

Подходящи за всякакъв повод дамски комплекти в стилна палитра

дамски комплекти с намаление [url=http://www.komplekti-za-jheni.com]http://www.komplekti-za-jheni.com[/url] .

Подчертай стила си с нашите нови спортни екипи в лимитирана серия

модерни дамски спортни екипи [url=http://www.sportni-komplekti.com/]http://www.sportni-komplekti.com/[/url] .

Профессиональная установка душевых ограждений из стекла без скрытых платежей

душевые ограждения из стекла размеры [url=https://www.steklo777777.ru]https://www.steklo777777.ru[/url] .

Лизинг авто, техники, недвижимости — весь рынок на одном маркетплейсе

маркетплейс лизинга [url=http://www.lizingovyy-agregator.ru]http://www.lizingovyy-agregator.ru[/url] .

Improve data-driven decision making with accessible ML datasets

good dataset [url=https://www.machine-learning-dataset.com/]https://www.machine-learning-dataset.com/[/url] .

Наслаждайтесь отдыхом в Абхазии без переплат и суеты

абхазия отдых цена [url=https://otdyh-abhaziya0.ru]https://otdyh-abhaziya0.ru[/url] .

Aksiyon severler için adrenalin dolu full hd film önerileri

kıyamet filmleri izle [url=http://www.filmizlehd.co]http://www.filmizlehd.co[/url] .

Полный цикл поверки от выезда специалиста до выдачи протокола

Поверка приборов и средств измерений [url=https://poverka-si-msk.ru]https://poverka-si-msk.ru[/url] .

Когда стоит вызывать нарколога на дом: сигналы, которые нельзя игнорировать

нарколог на дом спб цена [url=http://clinic-narkolog24.ru/]http://clinic-narkolog24.ru/[/url] .

Жилье в Сухуме рядом с пляжем — удобный выбор для всей семьи

сухум снять жилье без посредников [url=http://www.otdyh-v-suhumi1.ru]http://www.otdyh-v-suhumi1.ru[/url] .

Алкоголь на дом с круглосуточной доставкой — решение для любых ситуаций

доставка алкоголя ночью по москве [url=http://www.alcocity01.ru/]доставка алкоголя москва 24 дешево[/url] .

Императорский фарфор в разных стилях — от классики до арт-деко

ломоносовский фарфоровый завод официальный сайт [url=https://imperatorskiy-farfor.kesug.com]https://imperatorskiy-farfor.kesug.com[/url] .

Полный каталог jhl moto с актуальными ценами и характеристиками

jhlmoto [url=https://www.jhlmoto01.ru/]https://www.jhlmoto01.ru/[/url] .

Гибкие условия и индивидуальный подход при лизинге коммерческого транспорта

лизинг на коммерческий транспорт [url=https://www.lizing-auto-top1.ru/]https://www.lizing-auto-top1.ru/[/url] .

Утеплённые деревянные дома под ключ с системой «умный дом»

дома деревянные под ключ [url=derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

Сфера клининга в Москве вызывает растущий интерес. С учетом быстрой жизни в столице, многие москвичи стремятся облегчить свои бытовые обязанности.

Клиниговые фирмы предлагают целый ряд услуг в области уборки. Профессиональный клининг включает как стандартную уборку, так и глубокую очистку в зависимости от потребностей клиентов.

Важно учитывать репутацию клининговой компании и ее опыт . Клиенты должны понимать, что качественная уборка требует профессиональных навыков и соблюдения стандартов.

Таким образом, услуги клининга в Москве предоставляют возможность сэкономить время. Клиенты могут легко найти компанию, предоставляющую услуги клининга, для поддержания чистоты.

клининговые услуги в москве уборка [url=http://www.uborkaklining1.ru]http://www.uborkaklining1.ru[/url] .

Удобный лизинг фургонов и рефрижераторов с доставкой и полной подготовкой

лизинг спецтехники для ооо [url=https://www.lizing-auto-top1.ru/specztehnika]https://www.lizing-auto-top1.ru/specztehnika[/url] .

Строительство деревянных домов под ключ в стиле шале, сканди и классика

деревянный коттедж под ключ [url=derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

На [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]курсы барбера с нуля[/url] приходят те, кто хочет быстро и эффективно освоить мужской стиль. Всё просто: учись, практикуй, зарабатывай.

Курсы барбера становятся всё более популярными. С каждым годом увеличивается количество учебных заведений, предлагающих подобные программы. Это связано с возросшим спросом на услуги мужских парикмахерских.

Курсы охватывают как техники стрижки, так и важные аспекты общения с клиентами. Ученики получают все необходимые знания для успешного начала карьеры. Курсы предлагают изучение разнообразных техник стрижки, ухода за волосами и бородой.

По завершению обучения, всем выпускникам предоставляется шанс найти работу в салонах или открыть свою барберскую студию. Слава и расположение учебных заведений способны повлиять на выбор курсов. Следует ознакомиться с мнениями и отзывами клиентов о курсах перед регистрацией.

В итоге, подходящие курсы барбера следует подбирать в зависимости от ваших амбиций и целей. С каждым днем рынок барберинга расширяется, поэтому качество образования становится решающим. Необходимо учитывать, что достижения в этой профессии требуют непрерывного образования и практического опыта.

Планируете отдых большой компанией? Специальные предложения на аренду коттеджей и домов. Уточните [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]архипо осиповка отдых 2025 цены[/url] для групп на нашем сайте.

Архипо-Осиповка — это удивительное место для отдыха. Множество отдыхающих выбирает Архипо-Осиповку, чтобы насладиться солнечными днями и красотой природы.

Пляжи этого курорта известны своим чистым песком и спокойными водами. Купание и водные развлечения делают отдых здесь незабываемым.

Разнообразие мест для проживания в Архипо-Осиповке удовлетворит любые потребности отдыхающих. От комфортабельных отелей до уютных гостевых домов — выбор за вами.

Кроме того, Архипо-Осиповка известна своим разнообразным досугом. Прогулки по набережной, экскурсии и местные фестивали — все это создаст незабываемые впечатления.

Для тех, кто ценит прозрачность и планирует бюджет заранее, предлагаем [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]деревянный дом под ключ цена[/url] — без скрытых расходов и с полной сметой.

Деревянные дома под ключ становятся все более популярными среди владельцев загородной недвижимости. Эти сооружения привлекают своим природным очарованием и экологичностью.

Среди основных преимуществ деревянных домов можно выделить скорость их возведения. Использование современных методов строительства позволяет быстро возводить такие дома.

Деревянные дома славятся хорошей теплоизоляцией. В зимний период они обеспечивают уютное тепло, а в летнее время остаются комфортно прохладными.

Уход за такими домами легок и не требует значительных затрат времени и сил. Регулярная обработка древесины защитными средствами поможет продлить срок службы здания.

Портативность и мощность сочетаются в [url=https://apple-tula1.ru/]iPad[/url], подходящем как для работы, так и для развлечений.

Apple является одним из самых известных и уважаемых брендов в мире технологий. Apple выпускает разнообразные товары, начиная от iPhone и заканчивая iPad и Mac.

Одним из ключевых факторов успеха Apple является инновационный дизайн. Стремление к улучшению пользовательского опыта и функциональности является приоритетом для Apple.

Экосистема Apple предоставляет пользователям уникальные возможности для взаимодействия. Товары Apple отлично взаимодействуют друг с другом, упрощая процесс использования.

Несмотря на свою цену, устройства Apple остаются в большом спросе на рынке. Покупатели предпочитают продукты Apple за их высокое качество, надежность и использование современных технологий.

Чистота — залог комфорта. Наши [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]услуги клининга[/url] позволяют забыть о бытовых хлопотах и сосредоточиться на действительно важном.

Клининг в Москве — это важная услуга, которая помогает поддерживать чистоту и порядок в домах и офисах. На рынке представлено множество клининговых компаний с разнообразными предложениями.

Клининг охватывает как плановую, так и экстренную уборку, удовлетворяя различные потребности клиентов. Плановая уборка помогает поддерживать пространство в идеальном состоянии, что важно для всех жителей и работников.

Такой вид уборки, как генеральная, предполагает детальную чистку всех поверхностей и углов. Каждая компания предлагает собственные пакеты услуг, которые могут варьироваться по цене и качеству.

Надежная клининговая компания всегда имеет положительные отзывы и рекомендации клиентов. Хорошие компании обычно предлагают прозрачные условия обслуживания и гарантии качества.

Позаботьтесь о проживании заранее: выгодно [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]снять жилье в архипо осиповке 2025[/url] можно через наш сервис раннего бронирования.

Отдых в Архипо-Осиповке становится все более востребованным среди туристов. Местные пляжи, теплые воды и красивые виды делают этот курорт идеальным для семейного отдыха и молодежных путешествий.

Архипо-Осиповка предлагает широкий выбор мест для проживания. От современных гостиниц до традиционных частных домов — туристы найдут здесь подходящее жилье на любой вкус.

Природа Архипо-Осиповки удивительна и разнообразна, что привлекает любителей активного отдыха. Экскурсии по здешним заповедникам, водопадам и живописным маршрутам станут отличным дополнением к отдыху.

Местная кухня порадует даже самых требовательных гурманов. В кафе и ресторанах можно отведать аппетитные морепродукты и блюда, приготовленные из свежих продуктов.

архипо осиповка отдых [url=http://www.otdyh-arhipo-osipovka1.ru]http://www.otdyh-arhipo-osipovka1.ru[/url]

Holgura mecanica

Aparatos de balanceo: clave para el funcionamiento estable y eficiente de las equipos.

En el campo de la avances contemporánea, donde la eficiencia y la estabilidad del aparato son de alta importancia, los dispositivos de ajuste tienen un rol esencial. Estos dispositivos adaptados están desarrollados para calibrar y regular elementos dinámicas, ya sea en maquinaria industrial, vehículos de transporte o incluso en electrodomésticos hogareños.

Para los técnicos en conservación de sistemas y los especialistas, utilizar con sistemas de calibración es crucial para asegurar el desempeño uniforme y estable de cualquier sistema rotativo. Gracias a estas opciones tecnológicas innovadoras, es posible disminuir considerablemente las movimientos, el sonido y la carga sobre los rodamientos, extendiendo la vida útil de partes costosos.

Igualmente significativo es el rol que juegan los equipos de equilibrado en la soporte al comprador. El apoyo técnico y el reparación continuo aplicando estos aparatos posibilitan dar soluciones de gran calidad, elevando la bienestar de los clientes.

Para los responsables de emprendimientos, la aporte en estaciones de ajuste y dispositivos puede ser clave para optimizar la eficiencia y desempeño de sus equipos. Esto es especialmente significativo para los emprendedores que dirigen modestas y intermedias empresas, donde cada aspecto importa.

Además, los sistemas de equilibrado tienen una vasta uso en el sector de la seguridad y el monitoreo de excelencia. Posibilitan detectar posibles fallos, previniendo reparaciones costosas y problemas a los equipos. También, los información recopilados de estos sistemas pueden aplicarse para optimizar procesos y mejorar la presencia en buscadores de búsqueda.

Las sectores de implementación de los sistemas de equilibrado abarcan numerosas sectores, desde la producción de bicicletas hasta el control del medio ambiente. No interesa si se considera de extensas producciones industriales o pequeños talleres hogareños, los equipos de balanceo son fundamentales para garantizar un operación eficiente y sin riesgo de interrupciones.

Воспользуйтесь возможностью заранее узнать [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]отдых в джубге 2025 цены[/url] и спланировать поездку к морю по привлекательной стоимости.

Джубга — популярное место для отдыха на Черноморском побережье. Климат Джубги идеально подходит для пляжного отдыха и активных развлечений.

На Джубге туристы могут насладиться яркими развлечениями и комфортным жильем. Удобные условия проживания и доступные цены делают Джубгу идеальным местом для отдыха.

Пляжи курорта идеально подходят для семейного отдыха и активных развлечений на воде. Многие отдыхающие предпочитают проводить время на пляже, наслаждаясь купанием и загоранием.

Особое внимание в Джубге стоит уделить местной кухне. Не забудьте посетить местные кафе, где готовят вкуснейшие блюда из свежих продуктов.

джубга отдых цены [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]джубга отдых цены[/url] .

[url=https://agro-sadovod.ru/]семяныч официальный сайт цены[/url] предлагает широкий ассортимент семян и удобные условия заказа.

Семяныч официальный сайт — это головной портал для всех клиентов. Сайт предлагает обширный ассортимент товаров и услуг, которые могут вас заинтересовать.

На сайте вы можете оформить заказ онлайн, что очень удобно. Пользователи могут легко выбрать метод оплаты и способ доставки.

Раздел с новостями на официальном сайте представляет свежую информацию для пользователей. Здесь публикуются сведения о новых товарах и акционных предложениях.

Заявки и обращения клиентов обрабатываются службой поддержки на сайте Семяныч 24/7. Вы всегда можете обратиться за помощью и консультацией.

Вы можете ознакомиться с ассортиментом на [url=https://sadovod-top.ru/]магазин семяныч официальный сайт купить[/url].

Семяныч ру — это официальный ресурс, который предлагает множество интересных товаров. Платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс, что делает покупки быстрыми и простыми.

На Семяныч ру представлено множество категорий товаров, включая электронику, одежду и аксессуары. Каждый продукт имеет детальное описание и фотографии, что помогает сделать осознанный выбор.

На сайте регулярно проходят акции и предлагаются скидки, что позволяет экономить при покупке. Обязательно следите за обновлениями, чтобы не упустить самые выгодные предложения.

Команда поддержки Семяныч ру всегда на связи, чтобы ответить на ваши вопросы. Обратиться за помощью можно через чат или электронную почту, и они оперативно ответят на ваши запросы.

[url=https://otdyh-v-abhazii0.ru/]Отдых в Абхазии 2025 цены[/url]

Сезонный отдых в Абхазии привлекает многих туристов. Эта красивая республика предлагает уникальное сочетание природы и истории.

Природа Абхазии завораживает с первого взгляда. Чистые озера и зеленые горы создают атмосферу для идеального отдыха.

Наиболее популярные курорты, такие как Пицунда и Гудаута, предлагают множество развлечений. Здесь вы найдете как пляжный отдых, так и экскурсии по красивым местам.

Обязательно отведайте блюда абхазской кухни, которые смогут поразить ваши вкусовые рецепторы. Традиционные блюда из морепродуктов и мяса не оставят вас равнодушными.