Certe parole possiedono un’esattezza tale da risultare quasi taglienti, come se qualcuno ne avesse affilato gli angoli con polvere di smeriglio.

È il caso della parola rêverie, cara alla critica letteraria come pure alla psicanalisi.

Dal francese rêve/«sogno», la rêverie indica la fantasticheria, il sogno fatto a occhi aperti, ma anche un processo di onirizzazione della realtà, che precede lo stato di coscienza, sebbene nel caso di Celestia sembri superarlo, aprendo una fessura su quanto può trovarsi al di là della coscienza.

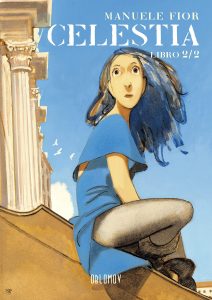

Celestia (volume 2 di 2)

Soggetto, sceneggiatura, disegni, copertina: Manuele Fior

Manuele Fior va oltre il reale, oltre il sognato, per muoversi a tentoni nel profetico. Come già nel primo volume (sempre pubblicato dalla benemerita Oblomov Edizioni) – laddove l’epigrafe iniziale di Brodskij valeva da lente per leggere la vicenda – così nel secondo, la citazione in esergo funziona quasi come una chiave per risolvere il rebus di parole ed immagini a seguire:

[…] distruggeranno Roma

e sulle sue rovine

deporranno il germe

della Storia Antica.

Pier Paolo Pasolini, Profezia (da Il libro delle croci, 1964)

Non c’è niente che davvero accada in Celestia atto secondo. Il peggio è già avvenuto: l’invasione, sia pure coi suoi strascichi, sopravvive solo nei racconti di superstiti dalla pelle raggrinzita, e il racconto personale, per quanto vivido e fedele ai fatti, si contorna inevitabilmente di un alone favoloso; altrettanto lontana negli anni è poi quella lacerazione traumatica che ha fatto di Pierrot un campione di insocialità, carognaggine e frigidità affettiva.

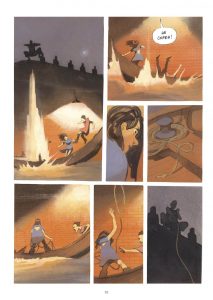

I postumi di un’infanzia infelice richiedono lunghissimi tempi di smaltimento, ma sembra che per il nostro siano quasi maturati. In una delle tavole più belle e parlanti della storia, Pierrot riemerge dall’acqua di mare come da un bagno purificatore e sotto la radice del naso, dove avevamo lasciato una smorfia di scherno, troviamo finalmente l’accenno di un sorriso. L’acqua salmastra gli ha deterso il viso e al posto della lacrima artificiale che costituiva il suo make-up scenico di giovane arrabbiato non resta che la nuda epidermide.

Insomma, più che cronaca di fatti, Celestia II è cronaca di un’attesa: attesa di qualcosa che è vago, ma non in senso minaccioso. Per questa ragione, non può che richiamare alla mente il buzzatiano Deserto dei tartari, benché con un discrimine: se nella fortezza Bastiani abbiamo l’attesa estenuante del peggio, qui il peggio è alle spalle, e ha lasciato posto all’attesa di un avvenire senza nome, non priva di una certa dolcezza.

Le prime due vignette sono espressione superbamente icastica di quanto detto: con il Bambino della Terraferma che guarda in alto, Pierrot che guarda Dora e Dora che guarda avanti. Il presente si risolve nell’ineffabilità di un istante. È un presente liquido, che fluisce da tutte le parti, che s’ingrossa in ondate di piena o si disperde in mille rivoli.

Tra questa sostanza fluida e la forma pittorica con cui la si rende non poteva esserci una sovrapponibilità più esatta di quella che Fior ottiene attraverso la tecnica del guazzo, o gouache (e per chi scrive è molto facile farsi suggestionare dall’etimologia, che nel caso di “guazzo” corrisponde al latino volgare aquatio/aquationis, cioè “fornito d’acqua”). I contorni si fanno sfuggenti, per cedere il passo a plaghe di colori purissimi, di una brillantezza che abbaglia. Persino i balloon, arrivati a pagina 103, sembrano liquefarsi in lettere che si scindono goccia a goccia. Tutto si fa sfumato, indifferenziato, anche le fisionomie: quanto sono vecchi, certi bambini ritratti da Fior? Quanto sono infantili certi suoi adulti?

Più che viverlo, un presente così, tocca intercettarne i segnali, carpire nell’aria i pollini che, spargendosi in ogni dove, faranno fiorire gli accadimenti futuri. Ecco perché chiunque può associare a questo presente una qualche simbologia, parte arbitraria e parte no. Ma l’autore sa schivare ad arte ogni rischio di astruseria: la simbologia di cui si serve ha il pregio di una leggibilità istantanea. È come un rio veneziano di cui l’alta marea ha ripulito le acque: profondo, ma trasparente.

Non mancano di limpidità neppure i rinvii ai lavori passati: scoperto quello a L’intervista, ma ancora di più a Cinquemila chilometri al secondo, oggetto di una plateale autocitazione, che non è una di quelle citazioni con cui “ci si imbroda”, anzi ha una precisa ragion d’essere. Già in Cinquemila chilometri al secondo avevano fatto capolino molte delle tematiche passate in rassegna (il nichilismo cazzaro e post-adolescenziale del No future, quella possibilità di collegamento e comunione tra le menti ed i corpi che polverizza le distanze nel tempo e nello spazio).

Nella sua interezza, Celestia trabocca di un ottimismo imprecisato, che non muove da proclami o da facili prese di posizione. Non c’è niente di concreto a confortare questa fiducia, salvo la constatazione che il peggio è passato, e non fa più male.

Questo è a mio parere il solo tipo di ottimismo che l’intelligenza non possa prendere come un insulto. Il solo che si possa sposare senza bisogno di essere imbecilli dagli occhi foderati o cuor contenti per natura.

Se ne sentiva un gran bisogno, e letture come questa sono una carezza per l’anima, come la carta satinata del volume è una carezza per i polpastrelli.

Più che una quarta di copertina, Celestia meriterebbe un bugiardino: funziona da analgesico quando ti duole la vita, ti duole l’umanità, ti dolgono il passato, il presente e il futuro. Assumere in dosi massicce per disintossicarsi dall’overdose di notiziari e rassegne stampa.

E ringraziare l’autore.

Създай капсулен гардероб с няколко стилни и универсални рокли

стилни дамски рокли [url=rokli-damski.com]rokli-damski.com[/url] .

Экологичный подход к строительству деревянных домов для всей семьи

строительство деревянных домов цена [url=http://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru]http://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru[/url] .

Подходящи за всякакъв повод дамски комплекти в стилна палитра

дамски комплекти на промоция [url=http://www.komplekti-za-jheni.com]http://www.komplekti-za-jheni.com[/url] .

Качествени спортни екипи за активни жени, които ценят удобството

дамски спортни екипи [url=http://sportni-komplekti.com/]http://sportni-komplekti.com/[/url] .

Дамски тениски за жени, които знаят какво искат и как да го носят

хубави дамски тениски [url=https://www.teniski-damski.com/]https://www.teniski-damski.com/[/url] .

Клининг с гарантией — мы возвращаем блеск вашему пространству

заказать клининг [url=https://kliningovaya-kompaniya0.ru/]заказать клининг[/url] .

Оригинальные шины от производителей в сертифицированном магазине

авторезина интернет магазин [url=http://www.kupit-shiny0-spb.ru]http://www.kupit-shiny0-spb.ru[/url] .

Сувенирная продукция с логотипом — визуальная реклама вашего бренда

сувенирка с логотипом [url=https://www.suvenirnaya-produktsiya-s-logotipom-1.ru]https://www.suvenirnaya-produktsiya-s-logotipom-1.ru[/url] .

Подбор лизинга по сумме, сроку и объекту — онлайн-маркетплейс с умной системой фильтров

маркетплейсы по лизингу [url=https://www.lizingovyy-agregator.ru]https://www.lizingovyy-agregator.ru[/url] .

Лучшие маршруты для прогулки по морю с арендой яхты

снять яхту сочи [url=https://arenda-yahty-sochi23.ru]https://arenda-yahty-sochi23.ru[/url] .

Ailecek izlenebilecek full hd film önerileri sizi bekliyor

hd fil izle [url=https://www.hdturko.com]https://www.hdturko.com[/url] .

Прогулки по набережной и морские купания — отдых в Гаграх летом

отдых в гаграх 2024 [url=http://otdyh-gagry.ru/]http://otdyh-gagry.ru/[/url] .

Kategorilere göre düzenlenmiş full hd film listeleriyle kolay seçim

hd filim [url=https://www.filmizlehd.co]https://www.filmizlehd.co[/url] .

Романтический отдых в Абхазии для пар и молодожёнов

отдых в абхазии недорого [url=https://www.otdyh-abhaziya01.ru/]https://www.otdyh-abhaziya01.ru/[/url] .

Организация поверки в жилом фонде по графику и без задержек

Услуги по поверке средств измерений [url=https://www.poverka-si-msk.ru]https://www.poverka-si-msk.ru[/url] .

Снять жилье в Сухуме на лето для всей семьи

сухум жилье цены [url=https://www.otdyh-v-suhumi1.ru]https://www.otdyh-v-suhumi1.ru[/url] .

Удобная и быстрая доставка алкоголя на дом для любых событий

доставка алкоголя в москве круглосуточно [url=http://www.alcocity01.ru]доставка алкоголя ночью москва[/url] .

Мощные подстолья для столов из гранита, стекла и камня

подстолье для стола купить в москве [url=https://podstolia-msk.ru/]https://podstolia-msk.ru/[/url] .

Прозрачные бокалы для вина без лишнего декора — стиль вне времени

набор бокалов для вина купить в москве [url=https://bokaly-dlya-vina.neocities.org]https://bokaly-dlya-vina.neocities.org[/url] .

Императорский фарфор — идеальный подарок на свадьбу или юбилей

императорский фарфор купить в москве [url=http://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com/]http://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com/[/url] .

Почему jhl moto подойдёт именно вам — объективный обзор преимуществ

продажа jhlmoto [url=https://www.jhlmoto01.ru]https://www.jhlmoto01.ru[/url] .

Клининг салонов красоты, кафе и других клиентских зон

уборочная компания [url=http://kliningovaya-kompaniya10.ru/]http://kliningovaya-kompaniya10.ru/[/url] .

Каркасный дом за 3 месяца — этапы, сроки и реальные примеры

строительство каркасных домов под ключ [url=http://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/]http://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/[/url] .

Коммерческий транспорт в лизинг для ИП и юридических лиц без залога

оборудование в лизинг для ип [url=https://lizing-auto-top1.ru/oborudovanie]https://lizing-auto-top1.ru/oborudovanie[/url] .

Архитектурные решения для каркасных домов: от классики до хай-тека

строительство каркасных домов в санкт-петербурге [url=http://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/]http://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/[/url] .

Печать на футболках с уникальным принтом — стиль без границ

заказ футболки со своим принтом [url=https://www.pechat-na-futbolkah777.ru]https://www.pechat-na-futbolkah777.ru[/url] .

Строим деревянные дома под ключ — быстро, надежно и с учетом ваших пожеланий

заказать деревянный дом [url=http://www.derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]http://www.derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

Сфера клининга в Москве вызывает растущий интерес. Из-за напряженного ритма жизни в Москве многие люди обращаются к профессионалам для уборки.

Клиниговые фирмы предлагают целый ряд услуг в области уборки. Среди этих задач можно выделить как регулярную уборку жилых помещений, так и специализированные услуги.

При выборе клининговой компании важно обратить внимание на опыт работы и отзывы клиентов. Необходимо обращать внимание на стандарты и профессионализм уборщиков.

Итак, обращение к услугам клининговых компаний в Москве помогает упростить жизнь занятых горожан. Москвичи могут воспользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободить свое время для более важных дел.

клининговая компания в москве [url=uborkaklining1.ru]uborkaklining1.ru[/url] .

Лизинг коммерческого транспорта для бизнеса с выгодными условиями и быстрой доставкой

лизинг оборудования для юридических лиц [url=https://www.lizing-auto-top1.ru/oborudovanie/]https://www.lizing-auto-top1.ru/oborudovanie/[/url] .

Посетите наш сайт и узнайте о [url=https://uborka-chistota.ru/]стоимости услуг клининговой компании[/url]!

Клининговые услуги в Санкт-Петербурге становятся всё более популярными. С каждым годом всё больше компаний предлагают широкий спектр услуг по уборке и обслуживанию помещений.

Заказчики высоко оценивают качество и доступность клининговых услуг. Многие клининговые фирмы предлагают персонализированные решения для каждого клиента, принимая во внимание его желания.

Клининговые компании предлагают различные варианты услуг, от регулярной уборки до разовых). Некоторые компании также предлагают специализированные услуги, такие как уборка после ремонта или после мероприятия.

Цена на клининговые услуги зависит от объема работы и используемых средств. Клиенты могут выбрать различные предложения, чтобы найти наиболее подходящее для себя.

Услуги под ключ: деревянные дома, строительство, инженерия и интерьер

деревянный коттедж под ключ [url=http://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru/]http://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru/[/url] .

Опытные преподаватели ведут [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]курсы барбера[/url] с упором на результат. Никакой теории без практики — только реальный навык.

Запись на курсы барбера набирает популярность среди молодежи. С каждым годом увеличивается количество учебных заведений, предлагающих подобные программы. Рост популярности мужских стрижек и ухаживающих процедур объясняет интерес к таким курсам.

Курсы охватывают как техники стрижки, так и важные аспекты общения с клиентами. Учащиеся получают актуальные знания, которые помогут им построить карьеру в этой сфере. Курсы предлагают изучение разнообразных техник стрижки, ухода за волосами и бородой.

После окончания курса, ученики могут начать работать в салонах или открыть собственный бизнес. Выбор курсов часто зависит от репутации школы и её месторасположения. Следует ознакомиться с мнениями и отзывами клиентов о курсах перед регистрацией.

В конечном счете, выбор курса зависит от ваших целей и желаемых результатов. С каждым днем рынок барберинга расширяется, поэтому качество образования становится решающим. Необходимо учитывать, что достижения в этой профессии требуют непрерывного образования и практического опыта.

Выбирайте любимые сеты и заказывайте без хлопот — [url=https://sakura-v-spb.ru/]Сакура доставка суши[/url] привезёт всё в идеальном виде.

Заказ вок-блюд через интернет приобретает все большую популярность. Такой способ избавляет от необходимости готовить и позволяет наслаждаться разнообразной кухней.

Существует множество ресторанов, предлагающих вок-заказ. Каждое из этих заведений может предложить уникальное меню и специальные предложения.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на отзывы. Таким образом, вы сможете определить, какие ресторанные услуги наиболее надежные.

Иногда рестораны предлагают привлекательные скидки на вок-блюда, что делает заказ еще более приятным. Акции могут значительно снизить общую стоимость заказа, что радует клиентов.

Ищете жилье с кухней, бассейном или видом на море? Наш каталог поможет быстро найти оптимальный вариант. [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]архипо осиповка снять жилье[/url] стало проще благодаря удобной системе фильтров.

Архипо-Осиповка — идеальное направление для вашего летнего отпуска. Отдых в этом курортном поселке привлекает туристов своим мягким климатом и великолепными видами.

Местные пляжи отличаются чистотой и комфортом, что делает их идеальными для семейного отдыха. Купание и водные развлечения делают отдых здесь незабываемым.

Архипо-Осиповка предлагает разнообразные варианты проживания для туристов. Гостиницы и частные номера в Архипо-Осиповке подойдут как для романтического уикенда, так и для семейного отдыха.

Кроме того, Архипо-Осиповка известна своим разнообразным досугом. Вы сможете насладиться прогулками вдоль побережья, участвовать в экскурсиях и посещать местные мероприятия.

Access your verification codes quickly and easily by using [url=https://receive-sms-online-fast.com/]sms fast[/url] virtual numbers. No setup required—just pick a number and receive your text.

Receiving SMS messages is an essential part of modern communication. SMS messages help us maintain connections with loved ones, colleagues, and associates.

In the digital age, SMS has become a primary mode of communication for many. SMS can be used for everything from alerts to updates.

However, some users face challenges with SMS delivery. Problems may stem from network issues, device configurations, or software errors.

To resolve these issues, users can check their network connection or phone settings. Keeping the device’s software up to date may enhance SMS performance.

Весь спектр архитектурных решений — от компактных до просторных — вы найдёте, изучая [url=https://proekty-domov0.ru/]готовые проекты домов[/url], объединяющие практичность и стиль.

Проекты домов — это важный аспект для каждого, кто планирует строительство. Хорошо продуманный проект дома способен существенно облегчить весь процесс строительства.

Первый шаг в проектировании дома заключается в выборе его стиля и конструкции. Важно учесть не только личные предпочтения, но и особенности участка, на котором будет располагаться дом.

Следующий шаг — это планировка внутренних помещений. Важно предусмотреть удобство использования каждого пространства и их взаимосвязь.

Кроме того, необходимо задуматься о том, какие материалы и технологии будут использоваться при строительстве. Выбор материалов имеет огромное значение для долговечности и качества дома.

Развивайте свой профессиональный уровень на [url=https://seoflagman.ru/]обучение seo оптимизации[/url], где преподаются эффективные техники оптимизации для успешного SEO.

Курсы SEO становятся все более популярными среди современных предпринимателей. Участники курсов получают знания о том, как правильно оптимизировать сайты для появления в топах поисковиков.

Базовые знания по SEO — это первый шаг к успешной оптимизации. Курсы обычно охватывают такие темы, как ключевые слова, контент и ссылочная стратегия.

Участие в практических заданиях помогает закрепить теоретические сведения. Студенты курсов часто выполняют задания на реальных сайтах, что увеличивает их шансы на успех.

По окончании курсов многие участники получают сертификаты, подтверждающие их уровень подготовки. Эти сертификаты могут стать важным фактором при трудоустройстве в сфере интернет-маркетинга.

Все [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]строительство деревянных домов под ключ проекты и цены[/url] размещены на сайте, чтобы вы могли выбрать оптимальное решение под свои цели и участок.

В последнее время деревянные дома под ключ привлекают внимание людей, стремящихся к уютному загородному отдыху. Эти сооружения привлекают своим природным очарованием и экологичностью.

Среди основных преимуществ деревянных домов можно выделить скорость их возведения. Современные технологии позволяют возводить такие здания в кратчайшие сроки.

Деревянные дома славятся хорошей теплоизоляцией. В зимний период они обеспечивают уютное тепло, а в летнее время остаются комфортно прохладными.

Обслуживание деревянных домов не вызывает особых трудностей и не требует значительных усилий. Частая обработка дерева специальными средствами способствует увеличению срока службы конструкции.

Для точного изготовления деталей выбирайте [url=https://metall-tula1.ru/]шестигранник нержавеющий[/url], который отличается высоким качеством и долговечностью.

Металлопрокат занимает ключевую позицию в различных отраслях. Он находит широкое применение в строительстве, машиностроении и других сферах. Различные виды металлопроката могут удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.

Среди основных типов металлопроката выделяют стальные, алюминиевые и медные изделия. У каждого типа металлопроката есть свои достоинства и недостатки. Сталь известна своей прочностью, в то время как алюминий выгодно отличается легкостью и стойкостью к коррозии.

Металлопрокат также делится по способу обработки. Существует горячекатаный, холоднокатаный и профилированный металлопрокат. Выбор способа обработки зависит от конкретных требований и условий эксплуатации.

Важные аспекты при покупке металлопроката включают тип, качество и поставщика. Качество выбираемого металлопроката имеет решающее значение для прочности и надежности конечного продукта. Рекомендуется сотрудничать только с надежными производителями и тщательно проверять все сертификаты.

Модель [url=https://apple-tula1.ru/]AirPods 4[/url] предлагает обновленный дизайн и улучшенное качество звука, что делает их популярным выбором среди пользователей.

Apple занимает лидирующие позиции на рынке потребительской электроники. Apple выпускает разнообразные товары, начиная от iPhone и заканчивая iPad и Mac.

Инновационный дизайн продукции Apple – один из ключевых факторов ее успеха. Стремление к улучшению пользовательского опыта и функциональности является приоритетом для Apple.

Экосистема Apple предоставляет пользователям уникальные возможности для взаимодействия. Товары Apple отлично взаимодействуют друг с другом, упрощая процесс использования.

Несмотря на высокую стоимость, продукты Apple пользуются большим спросом. Потребители ценят качество, надежность и инновационные технологии, которые предлагает компания.

Если вам нужна глубокая очистка всех поверхностей, профессиональная [url=https://genuborka11.ru/]генеральная уборка квартиры[/url] поможет быстро привести жильё в идеальное состояние.

Генеральная уборка — это существенное событие для в жизни каждого человека. Такой процесс способствует поддерживать порядок и свежесть в жилом пространстве.

Для успешной генеральной уборки необходимо составить план. В первую очередь, нужно установить, какие зоны вы хотите убрать. Разделение на этапы поможет вам не запутаться.

Не забывайте о подготовке нужных материалов. Чистящие средства, тряпки и пылесос — это основные вещи. Приятно и быстро работать, когда все под рукой.

Теперь, когда все необходимое под рукой, можно переходить к уборке. Сосредоточьтесь на одной комнате за раз. Таким образом, проще отслеживать прогресс.

Получите доступ к технике уже сегодня с [url=https://lizing-auto-top77.ru/]лизингом коммерческих авто для ип[/url]. Удобный сервис, понятные условия и высокая скорость одобрения заявки.

Лизинг коммерческого транспорта — это отличная возможность для бизнеса. С его помощью можно быстро обновить автопарк, не прибегая к большим расходам.

Поскольку лизинг обычно включает техническое обслуживание, это уменьшает финансовую нагрузку на бизнес. Это дает возможность бизнесу сосредоточиться на своих целях, а не на ремонте транспортных средств.

Выбор подходящих условий лизинга — важный этап для бизнеса. Фирмы могут адаптировать условия лизинга под свои финансовые возможности.

Лизинг может стать полезным инструментом для оптимизации налоговых расходов. Это делает лизинг еще более привлекательным для бизнеса, стремящегося минимизировать затраты.

Поддерживайте чистоту в офисе или квартире с профессиональным подходом. На сайте [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]клининг в москве[/url] вы найдете надёжных специалистов с опытом и хорошими отзывами.

Клининг в столице России ведет к созданию чистоты и комфорта в вашем пространстве. Существует множество компаний, предлагающих широкий спектр услуг клининга.

Клининг охватывает как плановую, так и экстренную уборку, удовлетворяя различные потребности клиентов. Плановая уборка помогает поддерживать пространство в идеальном состоянии, что важно для всех жителей и работников.

Генеральная уборка, в свою очередь, включает в себя более тщательную работу, требующую больше времени и ресурсов. Каждая компания предлагает собственные пакеты услуг, которые могут варьироваться по цене и качеству.

Надежная клининговая компания всегда имеет положительные отзывы и рекомендации клиентов. Выбор компании с хорошей репутацией помогает избежать неприятностей и получить высокий уровень сервиса.

При заказе ткани для спортивной, детской или туристической одежды стоит [url=https://flis-optom.ru/]купить флис от производителя[/url]. Это надёжно, выгодно и удобно в логистике.

Флис — это отличный материал для одежды в холодное время года. Флис известен своей легкостью и способностью сохранять тепло, что делает его востребованным. Многие люди выбирают флисовые вещи для активного отдыха. Изделия из флиса, такие как кофты и куртки, эффективно удерживают тепло и обладают быстрым временем высыхания.

Выбор флиса требует внимания к качеству ткани. Низкокачественный флис может быстро потерять свои свойства. Выбирайте изделия от проверенных производителей, что гарантирует долговечность. Это позволит вам избежать нежелательных моментов в процессе дальнейшей эксплуатации.

Вы можете использовать флис не только для создания верхней одежды, но и для аксессуаров. Флисовые шапки, перчатки и шарфы станут прекрасным дополнением к вашему зимнему гардеробу. Тепло и комфорт флисовых аксессуаров сделают даже самые холодные дни более уютными. Не забывайте о возможности дополнить свой зимний гардероб флисовыми аксессуарами.

Подводя итоги, можно отметить, что флис является универсальным материалом, важным для зимнего сезона. Флис объединяет в себе тепло, легкость и функциональность, что делает его отличным вариантом. Также помните о разнообразии флисовых изделий, от верхней одежды до аксессуаров. Таким образом, покупка флиса обязательно оправдает ваши ожидания.

флис ткань купить в москве [url=https://flis-optom.ru/]флис ткань купить в москве[/url] .

Мы проектируем и возводим [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]деревянные дома под ключ[/url], уделяя внимание каждой детали — от концепции до готового объекта.

В последнее время деревянные дома под ключ привлекают внимание людей, стремящихся к уютному загородному отдыху. Эти конструкции завораживают своей натуральной красотой и экологичностью.

Главное преимущество деревянных домов заключается в быстроте их строительства. С помощью современных технологий можно построить такие здания в минимальные сроки.

Деревянные дома славятся хорошей теплоизоляцией. В зимний период они обеспечивают уютное тепло, а в летнее время остаются комфортно прохладными.

Уход за такими домами легок и не требует значительных затрат времени и сил. Регулярная обработка древесины защитными средствами поможет продлить срок службы здания.

Планируя летний [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]Джубга отдых[/url], позаботьтесь о бронировании жилья заранее. На нашем сайте представлены актуальные предложения по комфортным ценам.

Отдых в Джубге привлекает множество туристов благодаря своим красотам и условиям. Этот курорт славится своими красивыми пляжами и мягким климатом.

В Джубге представлены разнообразные варианты размещения: от гостиниц до частного сектора. Здесь вы всегда сможете найти подходящее жилье по разумной цене.

Береговая линия Джубги предлагает отдыхающим прекрасные пляжи с чистым морем. Здесь можно заняться водными видами спорта или просто отдохнуть у моря с книгой.

Гастрономические удовольствия тоже составляют важную часть отдыха в Джубге. Местные рестораны славятся своим вкусным меню, включающим морепродукты и национальные блюда.

снять жилье в джубге 2025 [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]снять жилье в джубге 2025[/url] .

Быстрый и качественный [url=https://apple-tula1.ru/]ремонт iPad[/url] помогает сохранить устройство в отличном состоянии, возвращая к жизни все функции планшета.

Apple – один из ведущих брендов в области технологий. Ассортимент продукции Apple включает в себя множество устройств, таких как iPhone, iPad и Mac.

Одной из важных причин популярности Apple является их инновационный подход к дизайну. Apple всегда нацелена на повышения удобства пользования и функциональности своих товаров.

Кроме того, экосистема Apple создает уникальный опыт для пользователей. Товары Apple отлично взаимодействуют друг с другом, упрощая процесс использования.

Хотя цены на продукцию Apple могут быть высокими, они все равно пользуются популярностью. Покупатели предпочитают продукты Apple за их высокое качество, надежность и использование современных технологий.

Для производства теплой одежды, пледов или игрушек нужны большие объемы материала? Выгоднее всего [url=https://flis-optom.ru/]купить флис оптом[/url] у нас – предлагаем низкие цены от производителя, широкую палитру и быструю доставку по всей России.

Материал флис является прекрасным выбором для зимней одежды. Он отличается легкостью и теплотой, что делает его популярным. Благодаря своим характеристикам, флис становится выбором для многих, кто увлекается активным отдыхом. Изделия из флиса, такие как кофты и куртки, эффективно удерживают тепло и обладают быстрым временем высыхания.

Важно учитывать качество материала при покупке флиса. Низкокачественный флис может быстро потерять свои свойства. Выбирайте изделия от проверенных производителей, что гарантирует долговечность. Это позволит вам избежать нежелательных моментов в процессе дальнейшей эксплуатации.

Вы можете использовать флис не только для создания верхней одежды, но и для аксессуаров. Шапки, перчатки и даже шарфы из флиса будут хорошим дополнением. Тепло и комфорт флисовых аксессуаров сделают даже самые холодные дни более уютными. Не упустите возможность разнообразить свой зимний гардероб.

В заключение можно сказать, что флис — это незаменимый материал для любого зимнего гардероба. Объединяя тепло, легкость и практичность, флис становится идеальным выбором для зимних нарядов. Не упускайте из виду разнообразие флиса: от верхней одежды до аксессуаров. Таким образом, покупка флиса обязательно оправдает ваши ожидания.

флис оптом [url=https://flis-optom.ru/]флис оптом[/url] .

Если вы цените чистоту и время, воспользуйтесь возможностью [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]заказать клининг[/url] с выездом в любое удобное время. Поддержка доступна ежедневно.

Клининг в Москве — это важная услуга, которая помогает поддерживать чистоту и порядок в домах и офисах. Выбор клининговых услуг в Москве весьма широк, и каждая компания предлагает свои уникальные решения.

Клининг охватывает как плановую, так и экстренную уборку, удовлетворяя различные потребности клиентов. Периодическая уборка помогает поддерживать порядок в жилых и коммерческих помещениях, что особо важно в условиях мегаполиса.

Такой вид уборки, как генеральная, предполагает детальную чистку всех поверхностей и углов. Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг в зависимости от своих нужд и бюджета.

При выборе клининговой фирмы стоит обратить внимание на мнения клиентов и их опыт. Хорошие компании обычно предлагают прозрачные условия обслуживания и гарантии качества.

Мы предлагаем [url=https://suvenirnaya-produktsiya-spb.ru/]корпоративные сувениры с логотипом[/url], которые станут не только подарком, но и инструментом маркетинга. Качество и стиль в каждой детали.

Сувенирная продукция становится неотъемлемой частью продвижения брендов. Сувенирная продукция помогает не только в привлечении клиентов, но и в укреплении репутации бренда.

Наиболее распространённые виды сувениров это магнитики, кружки и футболки. Каждый из этих сувениров можно адаптировать под личные предпочтения клиента, что повышает их ценность.

Выбор сувенирной продукции требует внимательного подхода, чтобы она подходила вашей целевой группе. Необходимо знать интересы вашей аудитории, чтобы правильно выбрать сувениры.

Рекламные кампании с использованием сувениров могут значительно увеличить продажи. При грамотном подходе сувениры могут стать отличным инструментом для повышения лояльности клиентов.

корпоративный сувенир [url=https://suvenirnaya-produktsiya-spb.ru]https://suvenirnaya-produktsiya-spb.ru[/url]

Stay safe online with [url=https://online-sms.org/]receive sms online free[/url], a fast solution for getting verification messages without revealing your real number.

People are increasingly opting to receive SMS messages online these days. With advancements in technology, receiving SMS online is becoming a desirable option for many.

Privacy is one of the significant advantages associated with receiving SMS online. Individuals can maintain their anonymity while accessing important messages.

There are numerous online platforms that offer virtual phone numbers for receiving SMS. Depending on their requirements, users can opt for either temporary or permanent virtual numbers.

To summarize, the ability to receive SMS messages online presents important advantages, such as enhanced privacy and ease of use. With a rising number of users adopting this practice, it may soon be considered the norm.

online-sms/org [url=http://www.online-sms.org/]http://www.online-sms.org/[/url]

Начните подготовку к сезону, изучив предложения для вашего [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]Архипо-Осиповка отдых 2025[/url]. Бронируйте понравившееся жилье быстро и безопасно.

Отдых в Архипо-Осиповке становится все более востребованным среди туристов. Местные пляжи, теплые воды и красивые виды делают этот курорт идеальным для семейного отдыха и молодежных путешествий.

Архипо-Осиповка предлагает широкий выбор мест для проживания. Роскошные отели и комфортабельные квартиры удовлетворят любые запросы отдыхающих.

Природа Архипо-Осиповки удивительна и разнообразна, что привлекает любителей активного отдыха. Не упустите возможность увидеть местные красоты: водопады и заповедные зоны ждут своих туристов.

Местная кухня порадует даже самых требовательных гурманов. Местные заведения порадуют разнообразием меню из морепродуктов и других вкусностей.

снять жилье в архипо осиповке 2025 [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/[/url]

На нашем [url=https://proizvodstvo-korobok.ru/]заводе по производству коробок[/url] мы предлагаем широкий ассортимент упаковки, включая индивидуальное изготовление под заказ.

Завод по производству коробок играет важную роль в упаковочной промышленности. Современные методы и автоматизация процессов обеспечивают значительное повышение эффективности работы.

На таких предприятиях производят различные виды упаковки, включая картонные и пластиковые коробки. Каждый продукт отличается своими характеристиками, что позволяет удовлетворять потребности различных клиентов.

Контроль за качеством выпускаемой упаковки является важной частью работы завода. Для этого на предприятии внедрены строгие стандарты и проверки на каждом этапе производства.

Заключая, можно сказать, что заводы по производству коробок являются необходимыми для многих отраслей. Их продукция помогает обеспечить безопасную транспортировку товаров и их привлекательное представление.

После завершения ремонта важна [url=https://remontuborka1.ru/]клининг уборка после ремонта спб[/url] для создания приятной и комфортной атмосферы в вашем доме.

Чистка помещений после ремонта в СПб — это важный этап, который не стоит игнорировать. Окончание ремонтных работ часто сопровождается значительным количеством грязи и остатков материалов, которые нужно убирать. Профессиональная уборка поможет вернуть вашему жилью прежнюю привлекательность.

При организации уборки после ремонта важно обратить внимание на некоторые аспекты. Необходимо в первую очередь убрать все мусорные остатки и разобраться с отходами. После утилизации мусора стоит заняться очисткой поверхность от пыли и грязи с помощью специализированных средств.

Уборка после ремонта — это не только сложная задача, но и процесс, который требует внимания к деталям. Если вы не хотите заниматься уборкой самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалистам. Такой подход позволит вам сэкономить время и гарантирует высокое качество уборки.

Подводя итог, уборка после ремонта в СПб — это важнейшая задача. Не стоит пренебрегать этой задачей, чтобы не создавать неприятную атмосферу в вашем доме. Профессиональная уборка поможет обеспечить чистоту и порядок в вашем доме.

После завершения ремонта вам потребуется [url=https://genuborka2.ru/]генеральная уборка после ремонта[/url], чтобы вернуть дому чистоту и порядок.

Уборка после ремонта — важный этап, который часто игнорируется. Комплексная уборка позволит не только убрать строительный мусор, но и обеспечить уют в обновленном пространстве.

В первую очередь нужно устранить крупные остатки строительных материалов, которые остались после выполнения работ. Затем следует провести более детальную уборку, которая включает в себя вытирание пыли с поверхностей и мытье полов.

Обязательно проверьте труднодоступные участки, которые могут быть полны пыли. Часто эти участки остаются в стороне и могут стать причиной появления плохих запахов.

Завершив основную уборку, имеет смысл подумать о легком аромате для квартиры. Эфирные масла или ароматические свечи сделают атмосферу более уютной.

[url=https://klining-v-moskve-01.ru/]Клининговая компания в Москве[/url] предлагает широкий спектр услуг для поддержания чистоты вашего дома или офиса.

Клининг в Москве стал популярной услугой в последние годы. Это наверняка объясняется тем, что у людей все меньше свободного времени на домашние дела.

Организации, занимающиеся клинингом, предоставляют разные виды услуг. Заказчики могут выбрать уборку как жилых, так и рабочих помещений. Это создает возможность для клиента подобрать подходящий вариант.

Фирмы по клинингу обычно применяют новейшие моющие средства и оборудование. Такие методы обеспечивают высокое качество уборки и улучшение сервиса. Заказчики могут рассчитывать на отличный результат и идеальную чистоту.

При выборе клининговой фирмы следует учитывать мнения других клиентов. Это поможет избежать неприятных ситуаций и выбрать надежного исполнителя. Кроме того, стоит уточнить все детали услуги и стоимость заранее.

Создайте уникальный штамп с помощью нашего [url=https://stamps-1creator.com/]create stamp online free[/url] всего за несколько кликов!

The process of making a rubber stamp online is simpler than ever. In a matter of minutes, you can create a unique rubber stamp. This user-friendly approach is advantageous for both personal and professional use.

Selecting an online rubber stamp maker involves evaluating various features. Several online services present template options that can be tailored to meet your specifications. Additionally, you can upload your own designs, giving you total creative control.

Pay attention to the quality of the rubber stamps produced by online services. Researching customer feedback can help you determine the reliability of the service. Well-made stamps ensure that your impressions are sharp and professional.

Don’t forget to explore the delivery services offered when you order a rubber stamp. Timely shipping options can often be found with numerous online stamp makers. Be aware of potential extra charges for faster delivery services.

[url=https://otdyh-v-abhazii0.ru/]отдых в абхазии 2025 цены[/url]

Отдых в Абхазии — это настоящее наслаждение. Многочисленные туристы выбирают Абхазию за её потрясающую природу и комфортный климат. Здесь можно насладиться как пляжным, так и активным отдыхом.

Абхазия известна своими красивыми и чистыми пляжами. Многие туристы предпочитают проводить время на берегу Черного моря, наслаждаясь солнцем и морскими купаниями. Уютные кафе и рестораны вдоль пляжа предлагают разнообразные местные угощения.

В Абхазии есть широкий выбор активных развлечений для любителей активного времяпрепровождения. Горные и лесные маршруты создают идеальные условия для походов и экскурсий. Кроме того, здесь можно заняться водными видами спорта, такими как дайвинг или серфинг.

Культурные объекты и достопримечательности Абхазии интересуют многих туристов. Посещение древних храмов и крепостей, сохранившихся на территории Абхазии, станет увлекательным опытом. Погружаясь в историю и культуру региона, можно по-настоящему насладиться отдыхом в Абхазии.

Get yours [url=https://temporary-phone-numbers.com/]temp mobile number?[/url] and protect your personal information!

A temporary phone serves as an important resource for multiple scenarios. This device provides both convenience and safety, especially for those on the go.

When you need to maintain privacy, a temporary phone is invaluable. You can stay in touch while keeping your main phone number private.

Moreover, temporary phones are often cost-effective. They typically come with prepaid plans, reducing unnecessary expenses.

Lastly, setting up a temporary phone is simple and fast. You can usually purchase one online or at a local store without complicated procedures.

На [url=https://sadovod-top.ru/]магазин семяныч официальный сайт купить[/url] вы найдете широкий выбор семян и полезные советы по их выращиванию.

Официальный сайт Семяныч ру предоставляет множество товаров и услуг. Каждый посетитель сайта Семяныч ру найдет что-то интересное для себя.

Клиенты могут воспользоваться онлайн-каталогом, чтобы легко выбрать нужные товары. Выбор товаров становится проще благодаря удобному интерфейсу каталога.

На Семяныч ру регулярно обновляются акции и специальные предложения для клиентов. Покупатели могут воспользоваться этими предложениями, чтобы совершать покупки более выгодно.

Кроме того, Семяныч ру обеспечивает высокое качество обслуживания своих клиентов. Каждый вопрос или проблема клиента будет оперативно решена профессиональной командой поддержки.

[url=https://mizunosport.ru/]Mizuno Wave Rider[/url] — it is an ideal choice for running enthusiasts, combining lightness and cushioning.

Many runners appreciate the Mizuno Wave Rider for its exceptional comfort and support. This shoe is known for its lightweight design and responsive cushioning.

One of the standout features of the Mizuno Wave Rider is its Wave technology. The stability and shock absorption provided by this technology significantly improve the comfort during runs.

The Mizuno Wave Rider is also celebrated for its breathable materials and comfortable fit. Thanks to its mesh upper, the shoe facilitates airflow, helping to maintain coolness.

In conclusion, the Mizuno Wave Rider is an excellent choice for those serious about their running. Given its impressive features and comfortable feel, this shoe elevates the running experience.

Приобрести зимние шины — это важный шаг для обеспечения безопасности на дороге в холодное время года. С приходом зимнего сезона необходимо уделить внимание выбору зимних шин. Они обеспечивают необходимое сцепление с дорогой и помогают избежать аварий.

При выборе зимних шин следует учитывать разные факторы. Во-первых, стоит обратить внимание на тип протектора. Он должен быть адаптирован для работы в снежных и ледяных условиях.

Жесткость материала шин тоже играет значительную роль. Мягкие резины лучше справляются с зимними условиями, чем более жесткие варианты. Но в условиях теплой зимы такие шины могут изнашиваться быстрее.

Для принятия обоснованного решения рекомендуется обратиться к специалистам. Консультация у экспертов поможет выбрать наиболее подходящие шины для вашего автомобиля. Изучите мнения других автовладельцев о различных моделях зимних шин.

резина зимняя шипованная [url=http://zimnie-shini-kupit-v-spb.ru/shipy-is-ship]http://zimnie-shini-kupit-v-spb.ru/shipy-is-ship[/url]