Prima di ragionare sulle figure dei soldatini di carta, sarà bene aprire un inciso sui loro facitori, specie se portano nomi tanto altisonanti come quelli di Hugo Pratt, Sergio Toppi, Dino Battaglia, Giorgio Trevisan, Guido Crepax.

Qual è la definizione più rigorosa ed esatta per un facitore di figurine? Nel porvi e nel pormi la domanda, torno con la mente a un saggio del 1972, che per chi si interessa dei linguaggi disegnati, dei disegni parlanti e dell’iconosfera in generale, resta un’insostituibile pietra miliare: Guardare le figure di Antonio Faeti, la cui pubblicazione presso il marchio torinese dello Struzzo fu caldamente patrocinata da un certo Italo Calvino. Per qualificare i disegnatori dei primi libri specificamente destinati ai ragazzi (come il Mazzanti, che lavorò alle illustrazioni ottocentesche di Pinocchio, o il Gustavino, che fu firma per la collana UTET de La scala d’oro) Faeti mutua una definizione di un vecchio illustratore fiorentino: Pietro Bernardini, che si compiaceva di parlar di se stesso come di un “figurinaio”.

Voilà: un facitore di figurine, ben si può dire un “figurinaio”, e non solo perché la parola rende lampante il “di cui” del suo lavoro, ma anche perché consente di stabilire una cerniera ideale tra il suo operato e quello dei suoi predecessori, protagonisti post-risorgimentali di una stagione in cui l’editoria per ragazzi e la stampa periodica avevano inondato il mercato librario di prodotti verbo-visivi tali, da rendere risibili, se non addirittura antistorici, i moderni battibecchi su “fumetto VS graphic novel”. Come rimarcato da Faeti, il “Giornalino della domenica” e il “Corriere dei piccoli” avrebbero colto i frutti ormai maturi di questa trascorsa stagione, pervasa anche da un’ansia pedagogica cui non sono certo estranei i nostri soldatini, pur mirando ben al di là dell’orizzonte educativo.

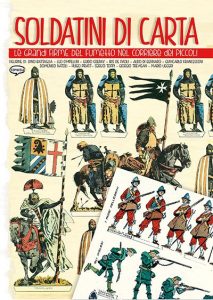

L’inserto soldatinesco “ritagliabile” segnò le annate del “Corriere dei piccoli” a partire dal 1959, quando alla direzione della “testatina” di via Solferino c’era Giuseppe Mosca, che ne aveva demandato la realizzazione allo storico Studio Dami. Non si trattava di un debutto a pieno titolo: l’inserto era stato preceduto dall’Album dei soldati di Domenico Natoli, edito negli anni tra il ’31 e il ’37, quando l’editoria per ragazzi nostrana aveva per target i piccoli balilla.

Soldatini di carta (ed. Comicout)

Si avrebbe gioco facile a liquidare i Soldatini di carta come un capitolo tutto sommato marginale, da confinare nelle retrovie della ricca e onorata produzione del Corrierino. E tuttavia, si commetterebbe una leggerezza: che la posta di quest’inserto andasse ben oltre il découpage o l’educazione militare dei giovani lettori è dimostrato dalla dedizione, dalla disciplina, dal puntiglio filologico-documentario con cui le più grandi firme del fumetto italiano d’allora vi si dedicarono. Ed è sull’apporto di ognuno di questi autori che si imperniano i diversi contributi del saggio Soldatini di carta. Le grandi firme del fumetto nel Corriere dei Piccoli,uscito nel novembre 2020 per la battagliera ComicOut di Laura Scarpa, qui firmataria del capitolo dedicato a Hugo Pratt. Alla pluralità degli autori è conseguente una pluralità degli sguardi: ne risulta un’opera polifonica, multifocale, in cui ognuno dà giusto risalto a ciò che ne ha solleticato maggiormente la fantasia, o acceso la curiosità o (perché no) mosso gli affetti giovanili. Soldatini di carta non è solo una pregiata lettura, ma anche un volume di pregio: lo è per il formato, per la grammatura della carta, per l’accuratezza dell’impaginato, per la generosa, anzi strabocchevole quantità di tavole illustrate, in cui un turbine di mostrine, pennacchi, galloni, vessilli, gagliardetti, grisaglie e panoplie vortica sotto gli occhi del lettore, che solo a fatica può vincere il raptus di armare la destra con le forbici e la sinistra con la colla vinilica, per ricostruire a tavolino la battaglia di Trafalgar illustrata da Crepax.

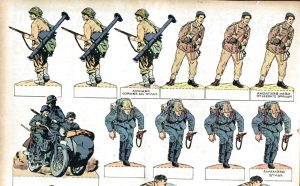

I cavalieri di Aldo di Gennaro, gli eserciti miniaturizzati di Sergio Toppi, il lontano west di Giorgio Trevisan, i soldatini d’avventura di Hugo Pratt, o i wargames ritagliabili di Guido Crepax: un immaginario multiforme, che si integra pienamente nel portfolio di ogni singolo maestro, mettendone in luce aspetti relativi sia alla produzione più strettamente fumettistica sia alla personalità e al vissuto. Un primo esempio, in tal senso, lo danno i numeri dal 17 al 19, usciti nel 1959, quando Trevisan (allora tra le leve dello Studio Dami) lavorò alla sua serie western ritagliabile, cavalcando l’onda del successo che Mino Milani aveva riscosso un anno prima con il suo cowboy Tommy River. Dalle matite di Trevisan, viene fuori un River dalle fattezze redfordiane, non troppo diverso da quel Ken Parker di cui il maestro avrebbe disegnato 18 episodi, oltre 20 anni più tardi.

In Trevisan, come in tutti gli altri autori di cui sopra abbiamo offerto una rapida carrellata, c’è una nota accomunante: tutti appaiono straordinariamente scafati in materia di armature e arsenali, tanto da poter tenere corsi accademici in uniformologia. Ciascuno, tuttavia, lo è per ragioni proprie: Toppi – ricorda Andrea Angiolino nel suo contributo – pur non amando la guerra, l’aveva studiata con eccezionale tenacia, a partire da quella del ’15-18, forse per saperne di più su quel padre perduto a quattro anni, per una tubercolosi contratta in trincea. Poi ci si era messa la vita, coi suoi casi inopinati: nel ’53, quand’era ancora un illustratore emergente, la madre gli aveva rimediato una collaborazione per un’Enciclopedia illustrata edita da Mondadori, e le otto tavole commissionategli riguardavano giustappunto “L’uniforme militare attraverso i secoli”.

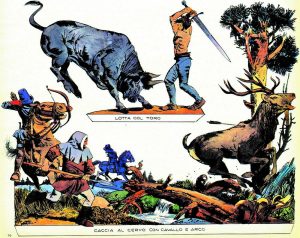

Singolarissima, in questo senso, appare la posizione occupata da Dino Battaglia, cui Lorenzo Barberis dedica un capitolo dall’arguto titolo a chiasmo (La battaglia dei soldatini. I soldatini di Battaglia). Il disegnatore veneziano ha sì una grande meticolosità documentaria, ma per garantire ampi margini di manovra all’inventiva visiva, punta su epoche le cui divise non appaiano troppo rigidamente codificate, come accade per quelle degli eserciti moderni. I suoi antichi romani, i suoi normanni, i suoi egizi, i suoi lanzichenecchi, aderiscono soprattutto alle testimonianze artistiche delle rispettive epoche, il che comporta per Battaglia un doppio vantaggio: l’esaltazione (fedele e storicamente esatta) del valore estetico, e la libertà consentitagli dalla mancanza di quei vincoli rappresentativi imposti dalle uniformi d’epoca moderna.

Al polo opposto sembrerebbe collocarsi Pratt, per il quale sulla precisione di una mostrina, di un bottone, di una finitura, e insomma sulla vastità e scrupolosità della documentazione intorno a un’epoca e ai suoi costumi, poggiava la credibilità stessa della sua narrativa: non si trattava di conferire alle storie una verniciatura di realismo e di affidabilità storiografica; l’ambizione era più alta, e consisteva nel penetrare addirittura “lo spirito dei tempi”, fosse pure attraverso l’attaccatura di un bottone.

L’ultimo caso, con cui voglio chiudere il cerchio, è però quello di Crepax, che ben prima di disegnare soldatini ritagliabili per il Corrierino, li aveva disegnati per sé e per i suoi compagni di gioco infantili, come confessato a Marisa Rusconi su Linus nel 1968: «Passavamo notti intere a giocare con questi giochi costruiti dalle mie mani. Eravamo dei perditempo un po’ stupidi? Non credo. C’era tanta vitalità e curiosità in tutto quello che facevamo, che non esistevano confini tra gioco e lavoro. Se mai il gioco era la parte più seria del nostro modo di essere…» La confessione di Crepax, di una struggente e disarmante tenerezza, sembra suffragare a distanza di secoli quanto sostenuto da Montaigne, vale a dire che «i giochi dei bambini non sono giochi», bensì «le loro azioni più serie». Cosa aggiungere, in estrema conclusione, sui Soldatini di carta? Un gioco da adulti, forse. Ma soprattutto, un lavoro da ragazzi.

Cercatelo nelle librerie o procuratevelo dal sito di ComicOut qui.

Бъди различна всеки ден с разнообразието от нови рокли

вечерни рокли [url=rokli-damski.com]rokli-damski.com[/url] .

Строительство деревянных домов с индивидуальной архитектурой

деревянный коттедж под ключ [url=https://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru]https://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru[/url] .

Деревянные дома под ключ — строительство без стресса и переплат

деревянное строительство домов [url=https://stroitelstvo-derevyannyh-domov178.ru/]деревянное строительство домов[/url] .

Подходящи за всякакъв повод дамски комплекти в стилна палитра

комплекти дрехи за жени [url=http://www.komplekti-za-jheni.com/]http://www.komplekti-za-jheni.com/[/url] .

Стилни спортни екипи за жени, които искат да изглеждат добре дори в свободното време

спортни дамски екипи [url=https://sportni-komplekti.com/]https://sportni-komplekti.com/[/url] .

Съчетавай смело дамските тениски с жилетки и аксесоари за завършен стил

елегантни дамски тениски [url=http://www.teniski-damski.com]http://www.teniski-damski.com[/url] .

Строительство деревянных домов с акцентом на энергоэффективность и уют

строительство деревянных коттеджей [url=http://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov78.ru]http://www.stroitelstvo-derevyannyh-domov78.ru[/url] .

Безопасность и комфорт: аренда современных яхт с профессиональной командой

аренда яхты [url=http://www.arenda-yahty-sochi323.ru/]http://www.arenda-yahty-sochi323.ru/[/url] .

Клининг в новостройках и после ремонта — чистим до блеска

клининг компании в москве [url=http://www.kliningovaya-kompaniya0.ru/]http://www.kliningovaya-kompaniya0.ru/[/url] .

Премиальные и бюджетные шины в магазине с гибкими условиями покупки

шины диски интернет магазин [url=https://kupit-shiny0-spb.ru]https://kupit-shiny0-spb.ru[/url] .

Стеклянные душевые ограждения для квартир, отелей и частных домов

душевые на заказ из стекла в спб перегородки [url=https://steklo777777.ru/]https://steklo777777.ru/[/url] .

Впечатляющая сувенирная продукция с логотипом для деловых мероприятий

изготовление сувениров на заказ [url=https://suvenirnaya-produktsiya-s-logotipom-1.ru/]изготовление сувениров на заказ[/url] .

Лизинговые решения онлайн: маркетплейс с проверенными компаниями и актуальными условиями

лизинговый агрегатор [url=https://www.lizingovyy-agregator.ru]https://www.lizingovyy-agregator.ru[/url] .

Как провести выходные на яхте: аренда в Сочи по доступным ценам

аренда яхты в сочи [url=https://www.arenda-yahty-sochi23.ru/]https://www.arenda-yahty-sochi23.ru/[/url] .

Organize, filter, and download datasets for scalable AI solutions

dataset in machine learning [url=https://machine-learning-dataset.com/]https://machine-learning-dataset.com/[/url] .

Абхазия без посредников: отдых напрямую от хозяев жилья

абхазия отдых на море 2025 [url=https://otdyh-abhaziya0.ru/]абхазия отдых на море 2025[/url] .

Удобная фасовка, натуральный состав — всё это корм Jarvi

корм jarvi для стерилизованных котов состав и польза [url=https://ozon.ru/product/suhoy-korm-jarvi-polnoratsionnyy-dlya-sterilizovannyh-koshek-i-kastrirovannyh-kotov-s-krolikom-1-1566639756/]https://ozon.ru/product/suhoy-korm-jarvi-polnoratsionnyy-dlya-sterilizovannyh-koshek-i-kastrirovannyh-kotov-s-krolikom-1-1566639756/[/url] .

Все ритуальные услуги в одном месте: транспорт, оформление, захоронение

Ритуальные услуги [url=http://www.ritualnyye-uslugi.neocities.org]http://www.ritualnyye-uslugi.neocities.org[/url] .

Kaliteli ses ve görüntü ile sinema tadında full hd film keyfi

türkçe dublaj full hd izle [url=https://www.hdturko.com]https://www.hdturko.com[/url] .

Пляжный отдых в Гаграх с чистым морем и развитой инфраструктурой

гагры цены [url=http://www.otdyh-gagry.ru/]http://www.otdyh-gagry.ru/[/url] .

Yüksek çözünürlükte arşivlenmiş yerli ve yabancı full hd film seçenekleri

turkce dublaj hd film izle [url=https://filmizlehd.co/]turkce dublaj hd film izle[/url] .

Планируйте отдых в Абхазии заранее и экономьте на проживании

отдых в абхазии цены [url=https://otdyh-abhaziya01.ru]https://otdyh-abhaziya01.ru[/url] .

Поверка в короткие сроки с минимальными затратами и оформлением акта

Поверка [url=http://www.poverka-si-msk.ru/]http://www.poverka-si-msk.ru/[/url] .

Этапы оказания помощи при выезде нарколога на дом: от звонка до улучшения

врач нарколог на дом спб [url=https://clinic-narkolog24.ru]https://clinic-narkolog24.ru[/url] .

Где остановиться в Сухуме — комфортные и недорогие варианты

сухум снять жилье [url=https://otdyh-v-suhumi1.ru/]https://otdyh-v-suhumi1.ru/[/url] .

Доставка алкоголя без очередей и поездок в магазин

заказать алкоголь 24 часа [url=https://www.alcocity01.ru]алкоголь на дом круглосуточно[/url] .

Как выбрать подстолье, подходящее для вашего обеденного или рабочего стола

подстолье [url=https://podstolia-msk.ru/]подстолье[/url] .

Стеклянные бокалы для вина по выгодным ценам с доставкой

купить бокалы для вина [url=https://www.bokaly-dlya-vina.neocities.org]https://www.bokaly-dlya-vina.neocities.org[/url] .

Императорский фарфор для ресторанов и кафе — посуда премиум-класса

ифз купить [url=http://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com/]http://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com/[/url] .

jhl moto для поездок по трассе и бездорожью

мотоцикл jhl [url=https://www.jhlmoto01.ru]https://www.jhlmoto01.ru[/url] .

Клининг после стройки с полной очисткой от загрязнений

клининг [url=http://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/]http://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/[/url] .

Каркасный дом за 3 месяца — этапы, сроки и реальные примеры

каркасный дом цена [url=https://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru]https://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru[/url] .

Простая процедура получения лизинга на грузовые автомобили

лизинг на спецтехнику для юридических лиц [url=http://www.lizing-auto-top1.ru/specztehnika]http://www.lizing-auto-top1.ru/specztehnika[/url] .

Как мы строим каркасные дома: пошаговая схема и сроки работ

каркасные дома санкт петербург [url=https://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru]https://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru[/url] .

Печать на футболках без минимального тиража — от одной штуки

печать на футболке москва [url=http://www.pechat-na-futbolkah777.ru]http://www.pechat-na-futbolkah777.ru[/url] .

Рейтинг клининговых компаний. Каждая из этих компаний предлагает уникальные услуги. Важно понимать, какие факторы влияют на выбор клининговой компании.

Первый важный критерий — это репутация клининговой компании. Вы можете изучить отзывы клиентов, чтобы составить объективное мнение. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие лицензий и сертификатов.

Второй значимый фактор — это спектр услуг, которые предлагает компания. Некоторые клининговые компании специализируются на уборке коммерческих объектов, другие — на частных домах. Убедитесь, что компания предлагает именно те услуги, которые вам нужны.

Не менее важный фактор — это стоимость предоставляемых услуг. Обязательно сравните стоимость услуг у разных клининговых компаний, чтобы не переплатить. Не забывайте, что низкая цена не всегда гарантирует качество.

В заключение, тщательно выбирайте клининговую компанию, опираясь на эти критерии. Надежная клининговая компания подарит вам чистоту и порядок в доме. Следите за обновлениями и рейтингами, чтобы находить лучшие клининговые компании.

топ 10 клининговых компаний москвы [url=http://www.uborka22.ru/]http://www.uborka22.ru/[/url] .

Где купить подстолье под столешницу из массива по доступной цене

купить подстолье для стола [url=https://www.podstolia-msk.ru]https://www.podstolia-msk.ru[/url] .

Услуги клининга в Москве приобретают все большее значение. Благодаря высоким темпам жизни жители мегаполиса ищут способы упростить быт.

Услуги клининговых компаний включают в себя множество различных задач. Профессиональный клининг включает как стандартную уборку, так и глубокую очистку в зависимости от потребностей клиентов.

При выборе клининговой компании важно обратить внимание на опыт работы и отзывы клиентов. Клиенты должны понимать, что качественная уборка требует профессиональных навыков и соблюдения стандартов.

Таким образом, услуги клининга в Москве предоставляют возможность сэкономить время. Москвичи могут воспользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободить свое время для более важных дел.

клининг в москве [url=https://www.uborkaklining1.ru/]https://www.uborkaklining1.ru/[/url] .

Оформите [url=https://poverkoff.ru/]поверку в метрологической лаборатории[/url] без визита в офис — все этапы можно согласовать удалённо. Предусмотрена экспресс-доставка документов.

Поверка средств измерений — это важный процесс, который позволяет обеспечить точность измерений в различных областях. Данный процесс обеспечивает соответствие оборудования установленным нормам и стандартам качества.

Процедура поверки проходит через ряд этапов, включая проверку функционального состояния измерительных средств. Первым этапом является осмотр приборов на предмет видимых повреждений и неисправностей. При выявлении расхождений следует откалибровать прибор или, в случае необходимости, произвести его замену.

Регулярность поверки приборов критически важна для поддержания их точности и надежности. Также следует обращать внимание на сроки поверки, чтобы минимизировать риск получения некорректных данных.

Экспресс-клининг квартир перед сдачей в аренду или продажей

служба уборки [url=https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/]https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/[/url] .

Прочные и долговечные каркасные дома с гарантией 10 лет

каркасные дома под ключ в спб цены [url=http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru]http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru[/url] .

Печать на футболках с чёткой детализацией и яркими цветами

печать на футболке москва [url=https://pechat-na-futbolkah777.ru/]https://pechat-na-futbolkah777.ru/[/url] .

Посетите наш сайт и узнайте о [url=https://uborka-chistota.ru/]стоимости услуг клининга[/url]!

Клининговые услуги в Санкт-Петербурге становятся всё более популярными. С каждым годом растет число организаций, предлагающих услуги по клинингу и уборке помещений.

Пользователи услуг клининга отмечают высокое качество и удобство. Большинство компаний предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая все пожелания.

Клининговые услуги включают в себя как регулярную уборку, так и разовые услуги

Надежные деревянные дома под ключ из клееного бруса и профилированного материала

деревянный дом под ключ [url=http://www.derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru/]http://www.derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru/[/url] .

Rzetelne [url=https://bitqt-official.com/]bitqz zkusenosti[/url] pokazują, że nawet początkujący inwestorzy odnajdują się w systemie. Automatyzacja przyspiesza proces uczenia się.

Bitqt to zaawansowany system tradingowy, która umożliwia inwestorom handel na rynkach finansowych. Bitqt stosuje innowacyjne algorytmy, aby analizować rynki na bieżąco, co daje użytkownikom możliwość dokonywania przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Platforma oferuje szereg narzędzi, które ułatwiają trading. Inwestorzy mogą zautomatyzować swoje transakcje, co przyczynia się do większych zysków. Interfejs systemu jest łatwy w obsłudze, co czyni go dostępnym dla początkujących inwestorów.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem dla Bitqt. Użycie innowacyjnych technologii zabezpieczeń pozwala użytkownikom czuć się bezpiecznie podczas handlu. Przez to wiele osób wybiera Bitqt jako godną zaufania platformę handlową.

Wnioskując, Bitqt to doskonała platforma dla tych, którzy chcą inwestować na rynkach finansowych. Z uwagi na nowoczesne narzędzia, bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi, każdy ma szansę na rozpoczęcie inwestycji. Daj sobie szansę na sukces inwestycyjny z Bitqt.

Обновлённые [url=https://genuborkachistota.ru/]клининг Москва цены[/url] дают возможность выбрать нужный пакет по выгодной стоимости. Оплата — по факту выполненных работ.

Услуги клининга в Москве набирают популярность с каждым годом. Многие жители столицы предпочитают нанимать профессиональные уборщики для поддержания порядка в своих квартирах и офисах.

Цены на клининг могут варьироваться в зависимости от специфики услуг. Уборка квартиры, как правило, обойдется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от площади.

Также можно заказать дополнительные услуги, включая мойку окон и химчистку ковров. Добавление таких услуг может существенно повысить итоговую цену клининга.

Перед выбором клининговой фирмы рекомендуется ознакомиться с различными предложениями на рынке. Важно учитывать мнения клиентов и репутацию компании.

Наши [url=https://uborka12.ru/]клининг компании СПб[/url] дорожат клиентами и предоставляют только качественные услуги. Честный сервис без компромиссов.

Клининг в Санкт-Петербурге становится всё более популярным. Существует множество фирм, предоставляющих разнообразные клининговые услуги. Клининговые компании предлагают уборку жилых и коммерческих объектов.

Услуги клининговых компаний востребованы в основном из-за экономии времени. Это позволяет им уделять время другим аспектам жизни. Клиенты ценят клининг за возможность делегировать рутинные задачи.

Причина успеха клининговых компаний заключается в высоком уровне профессионализма. Специалисты клининговых компаний знают, как правильно применять современное оборудование и моющие средства. Это позволяет добиться отличных результатов за короткий срок.

Существуют разные пакеты услуг, которые подойдут под любые нужды. Некоторые клининговые фирмы предоставляют услуги по разовой уборке, тогда как другие предлагают долгосрочные контракты. Это позволяет выбрать наиболее подходящее предложение каждому клиенту.

Полное [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]барбершоп обучение Красноярск[/url] — от базовых форм до сложных текстурных техник. Вы научитесь не просто стричь, а создавать стиль.

Все больше людей интересуются курсами барбера. Количество школ, обучающих барберов, постоянно растет. Это связано с возросшим спросом на услуги мужских парикмахерских.

На таких курсах обучают не только основам стрижки, но и искусству общения с клиентами. Студенты обучаются всем необходимым навыкам для успешного старта в профессии. Курсы предлагают изучение разнообразных техник стрижки, ухода за волосами и бородой.

По завершению обучения, всем выпускникам предоставляется шанс найти работу в салонах или открыть свою барберскую студию. Выбор курсов часто зависит от репутации школы и её месторасположения. Необходи?мо внимательно изучить отзывы о курсах, прежде чем принять решение о записи.

В итоге, подходящие курсы барбера следует подбирать в зависимости от ваших амбиций и целей. С увеличением конкуренции на рынке, приобретение качественного образования становится важным фактором. Необходимо учитывать, что достижения в этой профессии требуют непрерывного образования и практического опыта.

Вкус Азии с доставкой — [url=https://sakura-v-spb.ru/]корейская кухня доставка[/url] для тех, кто хочет попробовать новое.

Вок-заказ стал популярным способом получения вкусной еды на дом. Такой способ избавляет от необходимости готовить и позволяет наслаждаться разнообразной кухней.

На рынке имеется огромное количество заведений, которые рады предложить вок-блюда. Каждое заведение старается выделиться своим ассортиментом и акциями.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на отзывы. Это поможет избежать разочарований и выбрать качественное заведение.

Не забывайте также про акции и скидки, которые предлагают многие заведения. Скидки на вок-блюда позволяют сэкономить деньги и попробовать что-то новенькое.

Горячие сеты и классические роллы в меню — [url=https://sushiyok.ru/]доставка суши[/url] работает быстро и без выходных. Только свежие ингредиенты и большие порции.

Заказ суши – это легкая задача. Существует несколько способов заказа суши, включая сайт ресторана и мобильные приложения. Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учесть.

Отзывы о ресторане могут помочь сделать правильный выбор. Изучите мнения клиентов о качестве блюд и уровне сервиса. Так вы сможете избежать возможных неприятных сюрпризов и выбрать заведение с хорошей репутацией.

Проверьте меню заведения, прежде чем сделать заказ. Некоторые рестораны могут радовать вас необычными рецептами и комбинациями. Выбирайте те блюда, которые вам нравятся, и не стесняйтесь пробовать что-то новое.

После оформления заказа уточните время доставки. Это поможет вам организовать свой вечер и быть готовым к приезду курьера. Не забудьте проверить, доставляют ли в вашу часть города.

Geniş içerik arşiviyle [url=https://turkfilmsitesi.com/]türkçe dublaj filmler full izle[/url], her daim izleyicisini memnun etmeyi başarıyor.

Full HD film izlemek olağanüstü bir macera sunar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte film kalitesi büyük ölçüde arttı. Modern teknoloji sayesinde izleyiciler muhteşem grafikler ve zengin ses efektlerinin keyfini sürebiliyor.

Son yıllarda 4K çözünürlük büyük bir popülerlik kazandı. Bu yüksek çözünürlük, standart HD’ye kıyasla daha net ve ayrıntılı görüntüler sunar. Birçok sinema hayranı için 4K kalitesinde film izlemek olmazsa olmazdır.

Yayın servisleri, Full HD ve 4K filmlere ulaşmayı çok daha basit hale getirdi. İzleyiciler sevdikleri filmleri her an ve her yerden izleme imkanına sahip. Bu tür bir kolaylık, medya alışkanlıklarımızı tamamen dönüştürdü.

4K içeriklerin yaygınlaşması, kaliteli ekranlara duyulan ihtiyacı artırıyor. 4K bir televizyona yapılacak doğru bir yatırım, film keyfini ciddi biçimde artırır. Gerçek film tutkunları için bu yatırım kesinlikle buna değer.

Быстрая и надёжная [url=https://pizza-mafeeya.ru/]доставка пиццы[/url] в Санкт-Петербурге — вкусный выбор в любое время суток с гарантией свежести.

Сегодня заказать пиццу можно быстро и удобно. Существует много методов, чтобы заказать пиццу. Вам доступны онлайн-сервисы, которые позволяют оформить доставку. Вы также можете позвонить в понравившийся ресторан и оформить заказ.

При выборе пиццы обратите внимание на меню. Разные пиццерии предлагают широкий ассортимент пиццы, от традиционных до оригинальных вариантов. Кроме того, вы также можете создать свою уникальную пиццу, выбрав ингредиенты по своему вкусу.

После выбора пиццы обязательно удостоверьтесь, когда выполнится доставка. Часто столицы обещают разные временные рамки в зависимости от объема заказов. Также вам стоит узнать условия доставки и минимальную сумму, необходимую для заказа.

Выбор способов оплаты заказа пиццы достаточно разнообразен. Почти все пиццерии принимают наличные, банковские карты и предоставляют возможность онлайн-оплаты. Также стоит следить за акциями и скидками, которые помогут сэкономить на заказе.

4k full hd film kategorimizde, yüksek kaliteyi en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz. Kaliteli filmler için [url=https://trfilmcehennemi.com/]4k full hd film[/url] bölümüne göz atabilirsiniz.

Son yıllarda, yayın hizmetlerinin popülaritesi hızla arttı. Önemli bir trend, özellikle Full HD ve 4K çözünürlüklerde yüksek tanımlı içeriğe olan talebin artmasıdır. İnsanlar, netlik ve detaylara vurgu yapan etkileyici izleme deneyimleri arayışında.

Full HD filmler 1920×1080 piksel çözünürlük sunarak etkileyici görsel kalite sağlar. Daha büyük ekranlarda bu çözünürlük ön plana çıkar, izleyicilerin her detayı takdir etmesini sağlar. Öte yandan, 4K filmler 3840×2160 piksel gibi daha yüksek çözünürlükle bu deneyimi geliştirir.

Yayın platformları bu trende kayıtsız kalmayarak şimdi geniş bir Full HD ve 4K film seçkisi sunuyor. Bu sayede izleyiciler en yüksek kalitede yeni çıkanlar ve klasik favorilere erişebiliyor. Ayrıca, birçok hizmet bu yüksek çözünürlük formatlarını sergileyen orijinal içeriklere yatırım yapıyor.

Özetle, yayın hizmetlerinde Full HD ve 4K filmlere yönelim, izleyici tercihindeki değişimleri gösteriyor. Teknoloji ilerledikçe, görsel medyayı tüketme şeklimizde daha fazla gelişme bekleyebiliriz. Bu gelişmeler kesinlikle sinema ve ev eğlencesinin geleceğini etkileyecektir.

Наша [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]клиника для наркозависимых[/url] в СПб фокусируется на глубокой реабилитации и возвращении к социальной жизни. Индивидуальные и групповые программы.

Клиника наркологии предоставляет услуги по лечению зависимостей и реабилитации. Команда профессионалов в наркологической клинике обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.

Клиника специализируется на лечении различных форм зависимостей, включая алкогольную и наркотическую. Комплексный подход к лечению включает как медицинские, так и психологические методы.

Специалисты работают с клиентами над психологическими аспектами их зависимостей. Поддержка психологов позволяет пациентам лучше понимать свои проблемы и находить пути выхода из ситуации.

Каждый пациент проходит реабилитацию в своем темпе, что позволяет избежать стрессовых ситуаций. Однако, завоевание контроля над своей жизнью стоит затраченных усилий.

Только последние разработки, проверенные формулы и честные условия. У нас [url=https://magazin-nootropov.ru/]ноотропы для мозга купить последнего поколения[/url] можно удобно и безопасно.

Ноотропы — это вещества, которые улучшают когнитивные функции человека. Они могут помочь повысить концентрацию, память и общее состояние организма.

Существует множество видов ноотропов, как синтетических, так и природных. Каждый тип ноотропа обладает особыми характеристиками и эффектами.

Природные ноотропы, такие как женьшень и гинкго билоба, известны своими полезными свойствами. Данные природные ноотропы широко используются в лечебных целях для повышения внимательности и памяти.

Синтетические ноотропы, такие как пирацетам, были разработаны для более целенаправленного воздействия. Они часто применяются для лечения различных нарушений, включая проблемы с памятью.

Доверьтесь профессионалам. Наш [url=https://proekty-domov1.ru/]готовый проект дома[/url] – это результат работы опытных архитекторов и инженеров, гарантирующий надежность.

Недавно проекты домов приобрели огромную популярность среди тех, кто мечтает о собственном жилье. Определение подходящего проекта дома является решающим шагом на пути к уюту и комфорту.

Разнообразие проектов домов включает в себя различные стили и типы. Каждый желающий может выбрать проект, отвечающий его личным предпочтениям.

Учитывать размеры земельного участка — это первостепенная задача при выборе проекта. Важно также оценить окружающую среду и климатические условия.

Технологический прогресс помогает в создании оригинальных и уникальных проектов домов. Проекты могут модифицироваться в зависимости от предпочтений и потребностей клиентов.

Джубга предлагает отдых на любой вкус: от спокойного пляжного до активного экскурсионного. Выберите жилье, которое станет вашей удобной базой для исследований. Начните планирование [url=https://otdyh-v-dzhubge.ru/]отдых в джубге[/url].

Джубга — это прекрасное место для отдыха на Черном море. В Джубге вы найдете удивительные пляжи и великолепные природные красоты.

Многие туристы выбирают Джубгу для отдыха, чтобы насладиться её уникальными достопримечательностями. Среди популярных мест можно выделить водопады и дольмены.

В Джубге можно найти множество развлекательных мероприятий для всей семьи. Развлечения варьируются от спокойных прогулок до активных водных видов спорта, подходящих для всех.

Пляжный отдых является обязательной частью вашего путешествия в Джубгу. Пляжная жизнь в Джубге включает в себя купание, принятие солнечных ванн и дегустацию местной кухни в уютных кафе.

Запланируйте свой морской отпуск на будущий год. Уже сейчас можно забронировать жилье для [url=https://otdyhabhaziya01.ru/]абхазия отдых на море 2025[/url].

Абхазия — удивительное место для отдыха, полное красоты и уникальности. Сосновые леса, горные вершины и ласковый Черное море завораживают гостей.

Многочисленные туристы выбирают Абхазию как идеальное место для отдыха и развлечений. На побережье Абхазии доступны различные виды активного отдыха и развлечений.

Выбор жилья в Абхазии впечатляет: от уютных гостевых домов до современных гостиниц. Кроме того, здесь можно насладиться вкусной местной кухней и разнообразием культурных мероприятий.

Отдых в Абхазии позволит вам забыть о повседневной рутине и насладиться моментом. Не упустите возможность исследовать эту прекрасную страну и создать свои уникальные воспоминания.

Настенные, потолочные, напольные — выберите оптимальные [url=https://ehkrany-dlya-proektora1.ru/]экраны для проектора[/url] из нашего каталога для любых задач.

Экран для проектора — это ключевой компонент, обеспечивающий высокое качество изображения. Верный выбор экрана может значительно улучшить качество отображаемой информации.

Различают несколько видов экранов: переносные, стационарные и настенные. Каждый из этих типов имеет свои уникальные характеристики и достоинства.

Выбирая экран, важно учитывать размер пространства и модель проектора. Подходящие размеры экрана определяются расстоянием до места, где будут сидеть зрители.

Чтобы обеспечить лучшее восприятие картинки, нужно обращать внимание на уровень освещения. Если освещение достаточно яркое, лучше использовать экран с матовой поверхностью.

Подготовьтесь к незабываемым каникулам в Туапсе в 2025 году. Первый шаг – выбор и бронирование подходящего жилья через наш сайт [url=https://otdyh-v-tuapse.ru/]отдых в туапсе 2025 году[/url].

Туапсе предлагает отличный отдых на фоне живописного черного моря. Это курорт, известный своими великолепными пляжами и мягким климатом.

Летние месяцы привлекают сюда множество отдыхающих, ищущих как расслабление, так и активный отдых. Отдыхающие могут наслаждаться множеством развлечений, начиная от водных активностей и заканчивая культурными программами.

В Туапсе вы найдете разнообразные отели и гостевые дома на любой вкус. Цены на проживание варьируются, что дает возможность выбрать комфортный вариант для любого бюджета.

Обязательно уделите время осмотру местных достопримечательностей и заповедников. Это обеспечит вам уникальные воспоминания и знакомство с природной красотой региона.

Сезон 2025: узнайте о трендах в размещении и новых удобствах. Актуальный обзор рынка [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]жилье в архипо осиповке 2025[/url] поможет сделать правильный выбор.

Архипо-Осиповка — это удивительное место для отдыха. Множество отдыхающих выбирает Архипо-Осиповку, чтобы насладиться солнечными днями и красотой природы.

Местные пляжи отличаются чистотой и комфортом, что делает их идеальными для семейного отдыха. Купание и водные развлечения делают отдых здесь незабываемым.

Разнообразие мест для проживания в Архипо-Осиповке удовлетворит любые потребности отдыхающих. Гостиницы и частные номера в Архипо-Осиповке подойдут как для романтического уикенда, так и для семейного отдыха.

Здесь вы найдете множество развлечений для всей семьи. Вы сможете насладиться прогулками вдоль побережья, участвовать в экскурсиях и посещать местные мероприятия.

Побалуйте себя морской прогулкой по черноморскому побережью — [url=https://arenda-yahty-sochi07.ru/]яхты сочи[/url] предоставляют отличную возможность расслабиться и зарядиться позитивными эмоциями.

Чартер яхты становится все более популярным среди любителей отдыха. Плавание на яхте открывает перед вами удивительные горизонты и дарит незабываемые впечатления.

Правильный выбор яхты может значительно повлиять на ваше впечатление от отпуска. Имейте в виду, что яхты бывают разных типов и размеров, в зависимости от ваших предпочтений.

Перед арендайте яхты тщательно изучите условия договора. Многие компании предоставляют возможность нанять капитана и экипаж для комфортного путешествия.

Наконец, не забудьте об организации маршрута. Проведите время в красивейших местах, которые доступны только с воды.

Con los [url=https://show1-de-drones.com/]drones iluminados[/url], el cielo se convierte en un espacio narrativo donde las luces cuentan historias inolvidables. Espectáculos impactantes, seguros y adaptados a las emociones que deseas transmitir.

Los espectáculos de drones se han vuelto muy populares en la actualidad. Estos eventos combinan tecnología, arte y entretenimiento. Las demostraciones de drones son frecuentemente vistas en festivales y celebraciones importantes.

Los drones equipados con luces generan figuras fascinantes en el firmamento. Los espectadores quedan maravillados con el espectáculo de luces y movimientos.

Varios organizadores deciden recurrir a compañías dedicadas a la producción de espectáculos de drones. Estas organizaciones poseen pilotos entrenados y tecnología avanzada.

La seguridad es un aspecto crucial en estos espectáculos. Se implementan protocolos rigurosos para garantizar la protección de los asistentes. El futuro de los espectáculos de drones es prometedor, con innovaciones constantes.

Надежная [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]платная наркологическая клиника[/url] в СПб с честной ценовой политикой. Ознакомьтесь со стоимостью услуг на сайте или у консультантов.

Клиника наркологии предоставляет услуги по лечению зависимостей и реабилитации. Здесь работают квалифицированные специалисты, готовые помочь каждому пациенту.

Клиника специализируется на лечении различных форм зависимостей, включая алкогольную и наркотическую. Лечение осуществляется с использованием сочетания медикаментозной терапии и психологической поддержки.

Клиника предлагает психотерапевтические сессии для укрепления решения пациента. Психологические занятия способствуют личностному росту и укреплению мотивации для изменений.

Процесс реабилитации может занять различное время, в зависимости от сложности случая. Важно помнить, что процесс выздоровления требует времени, но результаты оправдают усилия.

Хотите повысить внимание и устойчивость к стрессу? Просто [url=https://magazin-nootropov.ru/]ноотропы купить без рецепта[/url] у нас с официальной гарантией и бесплатной консультацией.

Ноотропы — это вещества, которые улучшают когнитивные функции человека. Они могут помочь повысить концентрацию, память и общее состояние организма.

Существует множество видов ноотропов, как синтетических, так и природных. Каждый тип ноотропа обладает особыми характеристиками и эффектами.

Природные источники ноотропов, например, женьшень и гинкго билоба, славятся своими благотворными свойствами. Эти растения применяются в народной медицине для повышения уровня концентрации и улучшения памяти.

Пирацетам и другие синтетические ноотропы разрабатывались для достижения конкретных результатов. Эти средства активно используют для терапии различных когнитивных нарушений, например, проблем с памятью.

Комфортный и разнообразный отдых в Архипо-Осиповке ждет вас в любое время года. Отличные пляжи, экскурсии, аквапарк и кафе – все для вашего удовольствия. Начните планировать свой [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]отдых в архипо осиповке[/url] прямо сейчас.

Архипо-Осиповка — идеальное направление для вашего летнего отпуска. Сюда часто приезжают туристы, желающие насладиться теплым морем и живописными пейзажами.

Пляжи Архипо-Осиповки славятся своей чистотой и уютной атмосферой. Купание и водные развлечения делают отдых здесь незабываемым.

Разнообразие мест для проживания в Архипо-Осиповке удовлетворит любые потребности отдыхающих. Вы можете выбрать как роскошные отели, так и более бюджетные варианты, подходящие для всей семьи.

Здесь вы найдете множество развлечений для всей семьи. Вы сможете насладиться прогулками вдоль побережья, участвовать в экскурсиях и посещать местные мероприятия.

Проведите свободное время нестандартно и ярко: [url=https://arenda-yahty-sochi07.ru/]аренда яхт сочи[/url] позволяет выбрать маршрут и формат, который вам ближе — от уединённой прогулки до шумной вечеринки.

Чартер яхты становится все более популярным среди любителей отдыха. Поездка на яхте дает возможность отдохнуть и насладиться свежим воздухом.

Правильный выбор яхты может значительно повлиять на ваше впечатление от отпуска. Тип и размер яхты имеют большое значение, поэтому выбирайте то, что подходит именно вам.

Перед арендайте яхты тщательно изучите условия договора. Некоторые компании могут предлагать дополнительные услуги, такие как капитан или экипаж.

Важно правильно спланировать маршрут, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Исследуйте знаменитые пляжи и живописные ландшафты для незабываемых впечатлений.

Take a spin through bright visuals and multiplier wins in the [url=https://sweet-bonanza25.com/]bonanza sweet demo[/url], offering an exciting preview of the full game experience.

One of the most beloved online slot games is Sweet Bonanza, enchanting players globally. This game features vibrant graphics and exciting gameplay, making it a favorite.

The primary attraction of Sweet Bonanza lies in its unique features. The game employs a cascading reel system, enabling players to achieve several wins with one spin.

On top of that, Sweet Bonanza provides a free spins option that enhances the overall fun. The potential for large payouts during free spins makes this aspect incredibly exciting.

To sum up, Sweet Bonanza is a captivating slot game that offers much to players. With its vibrant design and rewarding features, it appeals to both new and experienced players.

Изготовление по индивидуальным техническим требованиям. Возможно [url=https://nozhnichnyy-podemniki15.ru/]изготовление ножничных подъемников[/url] с нестандартными параметрами под ваш объект.

Подъемник ножничного типа считается одним из самых востребованных механизмов для подъема. Он обеспечивает надежное и безопасное поднятие материалов и рабочих на высоту.

Одним из ключевых достоинств ножничного подъемника является его компактный размер и высокая маневренность. Это позволяет использовать их в помещениях с ограниченной высотой потолка и узкими проходами.

Также стоит отметить, что ножничные подъемники имеют широкий диапазон регулировки высоты подъема. Это позволяет адаптировать оборудование под конкретные задачи и требования.

Эти устройства находят применение в различных сферах, включая строительство, логистику и торговлю. Их удобство и безопасность делают их незаменимыми в работе.

Идеальны для помещений с ограниченной площадью или сложной конфигурацией. Проверьте габаритные [url=https://gruzovyepodemniki-odnomachtovye15.ru/]размеры одномачтового подъемника[/url] для его беспроблемной установки на вашем объекте.

Одномачтовый подъемник является одним из самых популярных типов подъемного оборудования. Одномачтовый подъемник находит применение в различных областях.

Важно подчеркнуть, что одномачтовые подъемники очень мобильны. Эти устройства легко транспортировать и устанавливать.

Во-вторых, однозначным преимуществом является их компактный размер. Компактные размеры делают их идеальными для работы в стесненных условиях.

Однако, как и любое оборудование, одномачтовые подъемники имеют свои недостатки. Одно из ограничений – это малая грузоподъемность в сравнении с другими типами подъемников. Важно учитывать все характеристики при выборе подъемника.

Профессиональные консультации помогут подобрать оптимальную модель. Решили [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]заказать грузовой подъемник[/url]? Начните с обращения к нам.

Современные строительные проекты не обходятся без подъемного оборудования. С помощью подъемного оборудования можно быстро и безопасно перемещать тяжелые предметы.

Подъемное оборудование делится на несколько категорий, таких как подъемники, краны и прочие механизмы. Выбор типа подъемного оборудования зависит от задач и условий эксплуатации, что делает его разнообразным.

Перед использованием подъемного оборудования необходимо провести его технический осмотр. Проверка состояния техники позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность.

Также важно соблюдать правила эксплуатации подъемного оборудования. Правильное следование инструкциям позволяет избежать серьезных инцидентов.

Погрузитесь в мир азартных игр с [url=https://vavadacasino.wuaze.com]vavada казино зеркало на сегодня[/url] и откройте для себя невероятные возможности выигрыша!

Vavadacasino.wuaze.com – отличный выбор для тех, кто ищет развлечения в мире азартных игр. На Vavadacasino.wuaze.com вам предложат множество различных игр, чтобы удовлетворить любые предпочтения игроков.

Пользователи отметят, насколько просто зарегистрироваться на сайте. Процесс регистрации занимает всего несколько минут, что позволяет быстро начать игру. Сразу после регистрации пользователи могут внести депозит и приступить к игре.

Vavadacasino.wuaze.com предлагает разнообразные бонусы и акции для своих пользователей. Бонусы позволяют игрокам значительно увеличить свои шансы на победу и сделать игру более увлекательной. Пользователи имеют возможность воспользоваться как приветственными предложениями, так и постоянными акциями.

На платформе Vavadacasino.wuaze.com обеспечивается высокий уровень безопасности. Вся информация пользователей надежно защищена с помощью передовых технологий шифрования. Таким образом, игроки могут быть уверены, что их данные в безопасности.

Для портфолио, love story или семейных кадров стоит выбрать [url=https://best-photographers-moscow.ru/]фотограф в москве фотосессия[/url] с уникальным стилем. Здесь представлены специалисты с опытом и отзывами.

Лучшие фотографы являются важной частью творческого мира. В этой публикации мы обсудим ряд выдающихся фотографов, чьи снимки оставляют неизгладимое впечатление.

Первым стоит выделить имя, которое знакомо многим любителям искусства. Данный фотограф умеет ловить моменты, запечатлевая их во всей красе.

Не менее талантливым является фотограф, известный своим мастерством в портретной фотографии. Его работы отличаются глубоким пониманием человека и его внутреннего мира.

Финальным героем нашей статьи станет фотограф, известный своими великолепными пейзажами. Снимки этого фотографа поражают своей яркостью и детальной проработкой.

Когда человек ищет не просто сурмаму, а надёжного, психологически зрелого партнёра — важно не ошибиться. У нас удобно размещать запрос [url=https://deti-eto-schastie.ru/]ищу сурмаму[/url] и получать релевантные отклики.

Суррогатное материнство представляет собой уникальную возможность для пар, которые сталкиваются с трудностями зачатия. С каждым годом все больше людей обращаются к суррогатному материнству, чтобы реализовать свою мечту о детях.

Различают два основных типа суррогатного материнства: традиционное и гестационное. В традиционном суррогатном материнстве суррогатная мать является биологической матерью ребенка, так как использует свои яйцеклетки. Гестационное суррогатное материнство предполагает, что эмбрион формируется вне тела суррогатной матери.

Перед тем, как принять решение о суррогатном материнстве, необходимо учитывать множество факторов. Пары должны быть готовыми к финансовым затратам, юридическим требованиям и эмоциональным вызовам, связанным с этим процессом. Выбор подходящего агентства, которое будет сопровождать на каждом этапе, играет ключевую роль в успешном завершении процесса.

Суррогатное материнство касается не только медицинских аспектов, но и социальных вопросов. Понимание и поддержка со стороны общества могут значительно повлиять на восприятие суррогатного материнства как положительного явления. Таким образом, суррогатное материнство может стать реальным шансом для семей, мечтающих о детях, при условии соблюдения этических норм и правовых требований.

У нас вы найдете лучшие решения для вашего интерьера с натяжными потолками: [url=https://natyazhnyepotolki.neocities.org/]кільця для натяжної стелі[/url].

Натяжные потолки являются отличным решением для преобразования пространства в вашем жилище. Эта отделка не только эстетически привлекательна, но и имеет множество практических преимуществ. Натяжные потолки могут скрывать неровности, проводку и другие недостатки.

Выбор материалов и технологий играет ключевую роль в создании идеального натяжного потолка. Существует множество вариантов, включая ПВХ и тканевые потолки. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, которые следует учитывать.

Процесс установки натяжного потолка лучше всего доверить опытным специалистам. Квалифицированные мастера обеспечат качественный результат и помогут избежать ошибок. Это особенно важно, если вы выбираете сложные конструкции.

Данный вид потолков не требует сложного ухода. Можно использовать обычные моющие средства и мягкие губки. Важно не применять абразивные средства, чтобы не повредить потолок. С натяжными потолками ваш интерьер станет более стильным и комфортным.

Avoid delays in communication with our trusted system that lets you get [url=https://receive-sms-online-fast.com/]fast sms[/url] quickly and discreetly from anywhere.

Receiving SMS messages is an essential part of modern communication. These messages keep us in touch with our friends, family, and workmates.

In the digital age, SMS has become a primary mode of communication for many. SMS can be used for everything from alerts to updates.

Despite its benefits, some users may struggle with receiving SMS messages. Factors like connectivity issues, device settings, or technical malfunctions can lead to SMS delivery challenges.

To tackle these problems, individuals should verify their network connectivity and device settings. Keeping the device’s software up to date may enhance SMS performance.

Наши проекты позволяют построить [url=https://karkasnye-doma0.ru/]каркасный дом в спб[/url] любой сложности, от компактного коттеджа до просторного семейного особняка с террасой.

Каркасный дом становится всё более популярным выбором для строительства жилья. Каркасные дома имеют множество плюсов, включая короткий срок постройки и отличные теплоизоляционные свойства.

Основным преимуществом каркасных конструкций является их доступная цена. Строительство такого дома позволяет значительно сократить затраты на материалы и рабочую силу.

Также каркасные дома могут быть легко настроены под любые климатические условия. Эти дома хорошо подходят для строительства в различных климатических условиях.

Несмотря на преимущества, каркасные дома имеют и свои недостатки. Например, по сравнению с кирпичными домами, каркасные имеют меньшую огнестойкость. Эти аспекты важно принимать во внимание при выборе типа дома.

Яркие идеи воплощаются легко, если вы выбрали нас. Предлагаем [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]печать на футболках[/url] на современном оборудовании с использованием стойких и безопасных красок.

Создание дизайна на футболках позволяет подчеркнуть вашу уникальность. С помощью различных технологий можно превратить обычный текстиль в настоящие произведения искусства.

Среди самых распространенных технологий печати можно выделить несколько основных. Например, трафаретная печать известна своей долговечностью и яркостью красок. Цифровая печать выгодно отличается от других методов возможностью печати сложных изображений.

При выборе метода печати стоит учитывать не только дизайн, но и тип ткани. Некоторые ткани лучше подходят для трафаретной печати, в то время как другие — для цифровой.

Также имеет значение, сколько футболок вы планируете напечатать. Для небольших партий цифровая печать будет более выгодной, а для больших — трафаретная.

Мы предлагаем [url=https://karkasnye-doma0.ru/]строительство каркасных домов в спб[/url] с контролем на всех этапах и точным соблюдением сроков. Дома сдаются полностью готовыми к проживанию.

Каркасный дом становится всё более популярным выбором для строительства жилья. Каркасные дома имеют множество плюсов, включая короткий срок постройки и отличные теплоизоляционные свойства.

Экономия средств — это одно из главных достоинств каркасного дома. Строительство каркасного дома снижает общие затраты как на материалы, так и на трудозатраты.

Каркасные конструкции позволяют легко подстраиваться под изменяющиеся климатические условия. С их помощью вы сможете создать комфортное жильё как в холодных, так и в тёплых регионах.

Тем не менее, каркасные дома не лишены недостатков, о которых стоит помнить. Например, по сравнению с кирпичными домами, каркасные имеют меньшую огнестойкость. Это следует учитывать при выборе типа жилья.

На сайте собран [url=https://proekty-domov0.ru/]каталог готовых проектов домов[/url] с различной архитектурной стилистикой — от классических форм до современного минимализма.

Проекты домов играют значимую роль для людей, задумывающихся о строительстве. Разработка качественного и функционального проекта может значительно упростить процесс строительства.

Начальным шагом в создании проекта является определение стиля и типа строения. Учитывание не только собственных предпочтений, но и характеристик земельного участка является важным.

Следующий этап — обдумывание расположения внутренних комнат. Важно предусмотреть удобство использования каждого пространства и их взаимосвязь.

Последним шагом является выбор строительных материалов и технологий. Качество и тип материалов напрямую повлияют на срок службы и эксплуатацию дома.

Совершенствуйте навыки интернет-продвижения с помощью [url=https://seoflagman.ru/]курсы по интернет продвижению[/url], где особое внимание уделяется комплексному подходу и актуальным методам.

Курсы SEO становятся все более популярными среди современных предпринимателей. Участники курсов получают знания о том, как правильно оптимизировать сайты для появления в топах поисковиков.

Освоение азов SEO является ключевым моментом на пути к эффективному продвижению. В рамках обучения рассматриваются вопросы выбора ключевых слов, написания контента и формирования ссылочной массы.

Участие в практических заданиях помогает закрепить теоретические сведения. Студенты курсов часто выполняют задания на реальных сайтах, что увеличивает их шансы на успех.

По окончании курсов многие участники получают сертификаты, подтверждающие их уровень подготовки. Сертификаты об окончании курсов SEO могут значительно повысить шансы на успешное трудоустройство.

Наши [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]дома деревянные под ключ[/url] соответствуют высоким требованиям к теплоизоляции, долговечности и комфорту в любое время года.

Популярность деревянных домов под ключ растет среди тех, кто ищет комфортное жилье за городом. Эти конструкции завораживают своей натуральной красотой и экологичностью.

Главное преимущество деревянных домов заключается в быстроте их строительства. Современные технологии позволяют возводить такие здания в кратчайшие сроки.

К тому же, деревянные дома обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Зимой в них тепло, а летом они остаются прохладными.

Обслуживание деревянных домов не вызывает особых трудностей и не требует значительных усилий. Регулярная обработка древесины защитными средствами поможет продлить срок службы здания.

Предлагаем [url=https://lizing-auto-top77.ru/]легкий коммерческий транспорт лизинг[/url] с быстрой выдачей и прозрачными условиями. Подходит для развозной торговли, логистики и сферы услуг.

Лизинг коммерческого транспорта — это отличная возможность для бизнеса. С его помощью можно быстро обновить автопарк, не прибегая к большим расходам.

При этом, лизинг требует минимальных затрат на обслуживание. Это дает возможность бизнесу сосредоточиться на своих целях, а не на ремонте транспортных средств.

Клиенты также могут выбирать различные условия лизинга. Разные лизинговые компании предоставляют возможность выбора сроков договора и размеров ежемесячных взносов.

Важно также учитывать налоговые преимущества лизинга. Компаниям доступна возможность вычета затрат на лизинг из налогооблагаемой базы.

Хотите приобрести технику с гарантией и сервисом? Правильно [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]купить подъемное оборудование[/url] – значит обратиться к проверенному поставщику.

Важность подъемного оборудования в строительстве трудно переоценить. С помощью подъемного оборудования можно быстро и безопасно перемещать тяжелые предметы.

Разнообразие подъемного оборудования впечатляет: от подъемников до кранов и эскалаторов. Каждое из этих устройств имеет свои особенности и предназначение, что позволяет выбрать наиболее подходящее решение для конкретной задачи.

Перед эксплуатацией подъемного оборудования крайне важно провести его тщательный технический осмотр. Регулярный технический осмотр помогает предотвратить поломки и обеспечивает безопасное использование оборудования.

Правила эксплуатации подъемного оборудования необходимо строго придерживаться для обеспечения безопасности. Только при соблюдении всех инструкций можно гарантировать успешное выполнение задач.

Узнайте, как правильно пройти путь к родительству. Подробно о том, как работает [url=https://deti-eto-schastie.ru/]программа суррогатного материнства[/url], рассказано на страницах нашего ресурса.

Суррогатное материнство представляет собой уникальную возможность для пар, которые сталкиваются с трудностями зачатия. С каждым годом все больше людей обращаются к суррогатному материнству, чтобы реализовать свою мечту о детях.

Суррогатное материнство делится на два основных типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В традиционном суррогатном материнстве суррогатная мать является биологической матерью ребенка, так как использует свои яйцеклетки. В гестационном суррогатном материнстве суррогатная мать не имеет генетической связи с ребенком, так как эмбрион создается из клеток родителей.

Перед тем, как принять решение о суррогатном материнстве, необходимо учитывать множество факторов. Необходимо учитывать финансовые, юридические и эмоциональные аспекты, которые могут возникнуть в процессе. Выбор подходящего агентства, которое будет сопровождать на каждом этапе, играет ключевую роль в успешном завершении процесса.

Суррогатное материнство — это не только медицинская процедура, но и важная социальная практика. Понимание и поддержка со стороны общества могут значительно повлиять на восприятие суррогатного материнства как положительного явления. Таким образом, суррогатное материнство может стать реальным шансом для семей, мечтающих о детях, при условии соблюдения этических норм и правовых требований.

Вдохновляйтесь и творите — с нами [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]печать на футболке[/url] становится способом самовыражения, который доступен каждому. Выбирайте оригинальность и качество.

Футболки с индивидуальными принтами — отличное средство самовыражения. С помощью различных технологий можно превратить обычный текстиль в настоящие произведения искусства.

Среди самых распространенных технологий печати можно выделить несколько основных. Например, трафаретная печать известна своей долговечностью и яркостью красок. Еще одним интересным методом является цифровая печать, позволяющая создавать сложные и детализированные изображения.

При выборе метода печати стоит учитывать не только дизайн, но и тип ткани. Разные материалы могут по-разному реагировать на различные методы печати.

Количество заказываемых футболок может существенно изменить ваши затраты на печать. Для массового производства чаще используется трафаретная печать, а для небольших заказов — цифровая.

Надежность и долговечность для любых проектов обеспечит качественный [url=https://metall-tula1.ru/]лист нержавеющий[/url]. Он отлично подходит для создания устойчивых конструкций.

Металлопрокат занимает ключевую позицию в различных отраслях. Сфера применения металлопроката включает строительство, автомобилестроение и много других областей. Существуют разнообразные виды металлопроката, которые подходят для разных задач.

Основные виды металлопроката включают стальные и алюминиевые изделия. У каждого типа металлопроката есть свои достоинства и недостатки. Сталь известна своей прочностью, в то время как алюминий выгодно отличается легкостью и стойкостью к коррозии.

Помимо этого, металлопрокат классифицируется по способу обработки. Существует горячекатаный, холоднокатаный и профилированный металлопрокат. Определение способа обработки зависит от предполагаемых условий использования и требований к материалу.

Важные аспекты при покупке металлопроката включают тип, качество и поставщика. Качество выбираемого металлопроката имеет решающее значение для прочности и надежности конечного продукта. Поэтому рекомендуется выбирать проверенных производителей и внимательно проверять сертификаты.

Оптимальное решение для дачи или основного жилья — [url=https://karkasnye-doma-vspb0.ru/]строительство каркасных домов под ключ[/url] с фиксированным бюджетом и контрольными сроками. Экономия без потери качества.

Каркасный дом — это один из самых популярных типов жилья в современном строительстве. Такие дома обладают рядом достоинств, включая быстрый монтаж и отличные теплоизоляционные свойства.

Для успешного строительства каркасного дома необходимо обращать внимание на высокое качество материалов. Нельзя экономить на таких элементах, как утеплитель и облицовка.

При выборе каркасного дома необходимо внимательно изучить проект и размеры будущего здания. Грамотное планирование поможет сделать пространство максимально удобным и функциональным.

В конечном счете, каркасный дом будет хорошим выбором для создания уютного и теплого жилища. Также, его строительство не требует существенных временных и материальных ресурсов.

Вы можете [url=https://proekty-domov0.ru/]проект дома купить готовый[/url] и сразу приступить к реализации, не тратя время на долгие согласования и технические разработки.

Проекты домов играют значимую роль для людей, задумывающихся о строительстве. Разработка качественного и функционального проекта может значительно упростить процесс строительства.

Первый этап в разработке проекта — это выбор стиля и типа дома. Следует принимать во внимание не только свои желания, но и специфику участка, где планируется строительство.

Следующий шаг — это планировка внутренних помещений. Необходимо понять, как будут взаимодействовать разные комнаты и учесть их функциональность.

Наконец, стоит обратить внимание на выбор материалов и технологий строительства. Качество и тип материалов напрямую повлияют на срок службы и эксплуатацию дома.

Эмоции, которые останутся с вами надолго, дарят [url=https://morskie-progulki-1sochi.ru/]сочи морские прогулки[/url]. Это не просто отдых, а возможность увидеть город с новой стороны.

Сочи – идеальное место для морских прогулок, наполненных яркими эмоциями. Каждый год тысячи туристов выбирают этот курорт для создания незабываемых воспоминаний.

Вдоль побережья Сочи расположены различные компании, предлагающие услуги морских прогулок. Туристы могут выбрать разные маршруты, включая короткие экскурсии и долгие туры.

Морские прогулки открывают захватывающие виды на волны и окружающие горы. Многие маршруты включают наблюдение за дельфинами и другими морскими существами.

Не забывайте захватить с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти мгновения. Морские прогулки в Сочи – это отличный способ провести время с друзьями и семьей.

Комплексное обслуживание квартир, офисов и коммерческих объектов — [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-spb-01.ru/]клининг в спб[/url] по выгодным условиям. Работы проводятся с соблюдением всех санитарных норм.

Клининг в Санкт-Петербурге – это необходимость для различных людей и компаний. Поддержание чистоты – это важный аспект в повседневной жизни. Многие компании предлагают клининговые услуги.

Первым шагом в выборе клининговых услуг является определение своих потребностей. Вам стоит решить, нужны ли вам услуги для дома или бизнеса. Не забудьте учесть, как часто вам нужна уборка.

Второй этап – найти проверенного подрядчика. Ищите мнения других клиентов о компаниях. Проверенные клининговые организации обязательно дадут гарантии на результат.

В завершение, не забудьте ознакомиться с ценами на услуги клининга. Стоимость уборки может варьироваться в зависимости от компании. Дорогие услуги не всегда гарантируют высокое качество.

Комфортный отдых на воде станет ярким событием вашего отпуска. Наслаждайтесь живописными видами и атмосферой роскоши, выбирая [url=https://morskie-progulki-1sochi.ru/]прогулка на яхте сочи[/url].

Сочи – идеальное место для морских прогулок, наполненных яркими эмоциями. Сочи привлекает внимание миллионов путешественников, стремящихся к расслаблению и приключениям.

Вдоль побережья Сочи расположены различные компании, предлагающие услуги морских прогулок. Посетители могут выбрать как короткие экскурсии, так и длительные путешествия вдоль побережья.

Прогулки по морю дарят возможность увидеть великолепные пейзажи Черного моря и гор. Также есть возможность увидеть дельфинов и другие морские обитатели.

Не упустите шанс сделать фотографии, которые будут напоминать о вашем путешествии. Морские экскурсии в Сочи являются прекрасным способом совместного отдыха с друзьями и семьей.

Маленький и полезный [url=https://apple-tula1.ru/]Трекер AirTag[/url] поможет всегда находить важные вещи, упрощая повседневные задачи и увеличивая безопасность.

Apple – один из ведущих брендов в области технологий. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, включая iPhone, iPad и Mac.

Одной из важных причин популярности Apple является их инновационный подход к дизайну. Компания постоянно стремится к улучшению пользовательского опыта и функциональности своих устройств.

Кроме того, экосистема Apple создает уникальный опыт для пользователей. Товары Apple отлично взаимодействуют друг с другом, упрощая процесс использования.

Несмотря на свою цену, устройства Apple остаются в большом спросе на рынке. Потребители ценят качество, надежность и инновационные технологии, которые предлагает компания.

Узнайте, как [url=https://genuborka11.ru/]генеральная уборка цена[/url] может приятно удивить. Наши клинеры обеспечивают результат, который полностью оправдывает потраченные средства.

Генеральная уборка является существенное событие для в жизни каждого человека. Эта процедура позволяет обеспечивать порядок и свежесть в жилом пространстве.

Эффективная уборка начинается с четкого плана. В первую очередь, нужно установить, какие зоны вы хотите убрать. Разделение на этапы поможет вам не запутаться.

Также стоит заранее подготовить все необходимые инструменты. Необходимыми инструментами будут чистящие средства, пылесос и тряпки. Приятно и быстро работать, когда все под рукой.

Теперь, когда все необходимое под рукой, можно переходить к уборке. Работайте поочередно в каждой комнате. Таким образом, проще отслеживать прогресс.

В каталоге представлены как известные, так и начинающие мастера. Выбирайте [url=https://best-photographers-moscow.ru/]лучший фотограф[/url] по стилю, опыту и отзывам, чтобы получить качественный результат.

Выдающиеся фотографы занимают особое место в мире визуального искусства. В этой публикации мы обсудим ряд выдающихся фотографов, чьи снимки оставляют неизгладимое впечатление.

Первым стоит выделить имя, которое знакомо многим любителям искусства. Этот творец делает потрясающие снимки, которые передают атмосферу и эмоции.

Еще одним замечательным представителем является фотограф, который специализируется на портретной съемке. Картины этого мастера выделяются особым стилем и умением запечатлеть индивидуальность.

Завершающим пунктом нашего обзора станет фотограф, который известен своими пейзажами. Снимки этого фотографа поражают своей яркостью и детальной проработкой.

Блеск морской глади, закат и только ваши близкие рядом — [url=https://arenda-yaht-v-sochi-1.ru/]прокат яхты сочи[/url] открывает формат по-настоящему личного отдыха с комфортом и стилем.

Аренда яхты предлагает уникальную возможность для незабываемого отдыха на воде. Аренда яхт становится популярной среди туристов в теплое время года.

Процесс проката яхты может вызвать некоторые трудности. Но при наличии информации, все станет намного проще.

Первым делом, вам необходимо определиться с маршрутом. От выбранного маршрута часто зависит, какую яхту стоит арендовать.

Не упустите из виду условия договора аренды яхты. Знание условий аренды спасет вас от неожиданных затрат.

Стильное плавание вдоль черноморского побережья обеспечит [url=https://arenda-1yaht-v-sochi.ru/]сочи яхта[/url] — комфорт и высокое качество сервиса гарантированы.

Аренда яхты — это замечательный способ провести время на воде. Можно выбрать по своему вкусу: от яхт с высокой скоростью до комфортных катеров.

Перед тем как арендовать яхту, важно изучить все варианты и предложения. Разные компании могут предоставить разные условия аренды, в том числе стоимость и дополнительные опции.

Обязательно проверьте все условия, прежде чем заключать контракт. Важно понимать, какие услуги включены в цену аренды, а какие будут стоить дополнительно.

Аренда яхты — это не только увлекательное приключение, но и возможность создать незабываемые воспоминания. Неважно, планируете ли вы спонтанный отдых или заранее запланированное мероприятие, яхта будет прекрасным местом.

Оптимизируйте перемещение грузов с нашими прочными конструкциями. Закажите надежный [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]грузовой подъемник[/url] для вашего бизнеса по выгодной цене и с гарантией.

Подъемное оборудование играет важную роль в современных строительных проектах. Оно используется для перемещения тяжелых грузов на высоту и облегчает рабочие процессы.

Разнообразие подъемного оборудования впечатляет: от подъемников до кранов и эскалаторов. Выбор типа подъемного оборудования зависит от задач и условий эксплуатации, что делает его разнообразным.

Перед эксплуатацией подъемного оборудования крайне важно провести его тщательный технический осмотр. Это гарантирует безопасность работы и предотвращает возможные несчастные случаи.

Соблюдение правил использования подъемного оборудования является ключевым фактором безопасности. Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации оборудования помогает предотвратить аварии и травмы.

Неординарный дизайн и индивидуальный подход — [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]футболка с принтом на заказ[/url] станет вашим способом выделиться и выразить своё отношение к миру.

Печать на футболках — это отличный способ выразить свою индивидуальность. С помощью различных технологий можно превратить обычный текстиль в настоящие произведения искусства.

Методы печати на текстиле различаются по своим характеристикам и подходам. Трафаретный метод отличается высоким качеством и устойчивостью к выцветанию. Однако цифровая печать предоставляет больше возможностей для сложных дизайнов.

Важно помнить, что выбор ткани влияет на качество печати и долговечность изделия. Некоторые ткани лучше подходят для трафаретной печати, в то время как другие — для цифровой.

Объем заказа также влияет на выбор метода печати и его стоимость. Для массового производства чаще используется трафаретная печать, а для небольших заказов — цифровая.

Оформите [url=https://lizing-auto-top77.ru/]коммерческий автотранспорт в лизинг[/url] и сократите стартовые вложения при расширении бизнеса. Удобные условия помогут вам начать эксплуатацию без больших затрат.

Лизинг автомобилей для коммерческих нужд является выгодным решением для компаний. Он позволяет получить необходимые автомобили без значительных первоначальных вложений.

При этом, лизинг требует минимальных затрат на обслуживание. Таким образом, предприниматели могут сконцентрироваться на развитии бизнеса, не беспокоясь о состоянии автомобилей.

Выбор подходящих условий лизинга — важный этап для бизнеса. Разные лизинговые компании предоставляют возможность выбора сроков договора и размеров ежемесячных взносов.

Необходимо помнить, что лизинг транспортных средств может дать налоговые льготы. Многие предприятия могут списывать платежи по лизингу как расходы, что снижает налоговую нагрузку.

Поддерживайте чистоту в офисе или квартире с профессиональным подходом. На сайте [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]клининг в москве[/url] вы найдете надёжных специалистов с опытом и хорошими отзывами.

Услуги клининга в Москве становятся все более популярными и востребованными. Существует множество компаний, предлагающих широкий спектр услуг клининга.

В первую очередь, стоит отметить, что клининг включает в себя как регулярную, так и генеральную уборку. Плановая уборка помогает поддерживать пространство в идеальном состоянии, что важно для всех жителей и работников.

Генеральная уборка, в свою очередь, включает в себя более тщательную работу, требующую больше времени и ресурсов. Каждая компания предлагает собственные пакеты услуг, которые могут варьироваться по цене и качеству.

Надежная клининговая компания всегда имеет положительные отзывы и рекомендации клиентов. Хорошие компании обычно предлагают прозрачные условия обслуживания и гарантии качества.

Оптимальное решение для поддержания порядка — [url=https://genuborka1.ru/]генеральная уборка цена[/url] устроит вас и по стоимости, и по качеству.

Процесс генеральной уборки является ключевым для создания комфортной и уютной атмосферы в вашем доме. Каждый из нас время от времени сталкивается с необходимостью провести такую уборку.

Для начала, стоит определить, с каких помещений вы начнете. Сначала можно выбрать ту комнату, которая требует наибольшего внимания.

Не забудьте запастись всем необходимым для уборки — это поможет сэкономить время. Подготовьте чистящие порошки, губки и ведра — так вы будете готовы к убиранию.

Важно разработать план уборки, чтобы не упустить ни одну деталь. Следует уделить внимание каждому уголку и поверхности, чтобы добиться идеальной чистоты.

Budgeting for your event becomes easier when you understand the typical [url=https://drone-show-0.com/]drone show costs[/url]. Transparent pricing helps you plan a stunning performance without exceeding your resources.

The concept of a drone light show represents a cutting-edge form of entertainment. These aerial displays combine technology and artistry to create stunning visuals in the night sky.

A major advantage of these shows lies in their ability to adapt to various themes and events. These performances can be tailored for numerous events, ranging from festivals to corporate gatherings.

The ecological footprint of these aerial displays is another critical consideration. By using drones, organizers significantly reduce the environmental damage typically associated with fireworks.

The future of aerial entertainment is bright, thanks to advancements in drone technology. Future shows are set to become even more sophisticated and visually stunning as innovation progresses.

Impresiona en tu proximo evento con un [url=https://show-de-drones-0.com/]espectaculo de drones[/url] que transforma el cielo en una obra de arte. Ideal para celebraciones, festivales o eventos corporativos.

Los shows de drones se han vuelto cada vez mas comunes en diversas celebraciones. Los espectaculos con drones brindan una experiencia espectacular que fascina a una multitud.

Los drones son capaces de realizar coreografias complejas en el cielo. Esto se debe a su avanzada tecnologia y a la programacion minuciosa que los acompana.

Uno de los aspectos mas destacados de estos espectaculos es la sincronizacion perfecta entre los drones. La combinacion de luces y movimientos crea un show impactante que maravilla a todos los asistentes.

El desarrollo continuo en la tecnologia de drones sugiere un futuro brillante para estas exhibiciones. Proximamente, podriamos ver shows aun mas elaborados y creativos que desafian los limites de la imaginacion.

Оптовые закупки от производителя — [url=https://flakony-optom-msk.ru/]пластиковая тара оптом от производителя[/url] помогает экономить на упаковке и получать стабильное качество.

Флакон опт — отличный способ приобрести упаковку по выгодной цене. Многие производители и оптовые компании предлагают разнообразные варианты флаконов на любой вкус.

Выбор материала флакона имеет большое значение для сохранности продукта. Пластиковые, стеклянные и металлические варианты — все они имеют свои преимущества.

Важно уточнить условия поставки и минимальные размеры заказа при оптовых закупках. Не забывайте о репутации компании, у которой вы планируете купить флаконы оптом.

Покупка флаконов оптом значительно упрощает логистику и планирование. Оптовая покупка флаконов помогает улучшить услуги компании и привлечь новых клиентов.

купить пластиковую тару оптом [url=http://www.flakony-optom-msk.ru/]http://www.flakony-optom-msk.ru/[/url]

Купить [url=https://flis-optom.ru/]ткань флис москва[/url] через официальный сайт — это лучший способ избежать лишних затрат и получить качественный материал в срок.

Флис — это отличный материал для одежды в холодное время года. Флис известен своей легкостью и способностью сохранять тепло, что делает его востребованным. Многие люди выбирают флисовые вещи для активного отдыха. Куртки и кофты из флиса отлично сохраняют тепло и быстро высыхают.

Выбор флиса требует внимания к качеству ткани. Низкокачественный флис может быстро потерять свои свойства. Рекомендуется приобретать флис от известных брендов, чтобы гарантировать его долговечность. Таким образом, вы минимизируете риск неприятных сюрпризов при использовании.

Флис отлично подходит не только для верхней одежды, но и для изготовления различных аксессуаров. Изделия из флиса, такие как шапки, перчатки и шарфы, прекрасно дополняют зимний ансамбль. Тепло и комфорт флисовых аксессуаров сделают даже самые холодные дни более уютными. Обязательно рассмотрите варианты флисовых аксессуаров для своего зимнего гардероба.

Заключая, флис — это универсальный материал, который должен быть в арсенале каждого. Объединяя тепло, легкость и практичность, флис становится идеальным выбором для зимних нарядов. Не упускайте из виду разнообразие флиса: от верхней одежды до аксессуаров. В конечном итоге, приобретение флиса точно оправдает ваши ожидания.

флис купить [url=https://www.flis-optom.ru]https://www.flis-optom.ru[/url]

Нужна эксклюзивная упаковка для дорогого товара или подарка? Наше [url=https://proizvodstvo-korobok.ru/]производство коробок на заказ[/url] воплотит ваши идеи в жизнь.

Производство коробок является важным процессом в упаковочной промышленности. Коробки необходимы для транспортировки и хранения товаров.