1. CHIARA

Solvitur ambulando (“Si risolve camminando”)

Con questo motto sferzante, il filosofo cinico Diogene di Sinope avrebbe invalidato il più noto paradosso di Zenone, quello di Achille e della tartaruga, con cui l’Eleatico aveva preteso di negare l’esistenza stessa del moto. Si legge nelle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio:“A uno che sosteneva non esservi movimento [replicò] alzandosi e passeggiando intorno” (II, VI-39.)

Come si esce dal vicolo cieco di un paradosso? Come ci si libera dalla tagliola della totale impasse logica? Passeggiando, appunto.

Per ogni camminatore abituale, la virtuosa sinergia tra movimento delle gambe e movimento dei pensieri equivale a un dogma di fede. Sgranchire le giunture degli arti inferiori significa ungere gli ingranaggi dell’attività cerebrale. Il che è particolarmente indicato e salutare soprattutto quando la logica comincia a scricchiolare. Ma sarebbe inutile ragionare sul camminare separatamente dal cammino, che può essere rettilineo o zigzagante, ripido o piano, dolce o aspro. Tra tutte le forme che il percorso è passibile di assumere, soprattutto una è rappresentativa della sua natura: a un certo punto, si biforca. Ogni strada diventa bivio, e a ogni bivio si impone una scelta.

(Se vuoi che Giacomo esaurisca l’argomento relativo alla scelta, va’ al punto 4. Se invece vuoi iniziare a sbirciare la trama, procedi al punto 2)

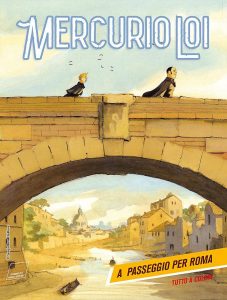

A passeggio per Roma. Mercurio Loi n.6

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Sergio Ponchione

Colori: Nicola Righi

Copertina: Manuele Fior

2. GIACOMO

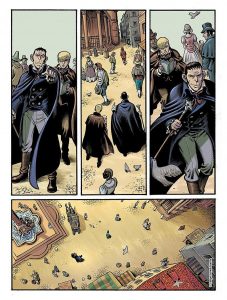

Il tempo scorre, come scorre il Tevere che divide Roma in due distinte parti; e proprio la dualità è il tema portante di questo albo. Essa si manifesta nel doppio, nell’ambivalenza, nella scelta. Anche in altri numeri abbiamo visto come questo tema fosse caro all’autore, mai come in questo albo, però, esso diventa anche l’occasione per portarci a spasso metaforicamente e concretamente lungo tutto l’arco del volume.

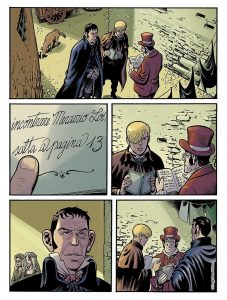

La scelta estetica e al tempo stesso pratica di una storia a bivi si fa metafora per introdurci in una realtà dove il lettore, come un vero e proprio deus ex machina, partecipa nel tracciare il cammino del protagonista. L’occasione ci viene offerta dalla curiosità che spinge il nostro eroe a seguire un misterioso diario, tesi di un suo studente, lungo le affollate e trafficate strade romane, per una passeggiata senza meta. Lungo le informazioni fornite dal diario, in una serie turbinosa di eventi che si presentano in una particolare forma di metafumetto capace di sfondare l’immaginaria “quarta parete”, Alessandro Bilotta ci spinge a riflettere non solo sul bivio, ma anche su quanto le scelte nostre e di Mercurio Loi determino il segno della storia. La scelta del diario, che come gli antichi libri sibillini ci instrada lungo il percorso narrativo, anticipando o commentando ciò che avverrà, è una scelta di forte impatto. Il diario diventa una sorta di grimorio, un tomo magico che apre lo sguardo verso l’oltre, storico, ma anche fumettistico. Una sorta di filo d’Arianna che impedisce di perdersi lungo il cammino.

(Se vuoi vederci più chiaro su questa faccenda del lettore deus ex machina e dei bivi, procedi al punto 3. Se invece ti reputi abbastanza “sgamato” sull’argomento e vuoi capire in che modo si applichi alla serie del tuo beniamino, vai al punto 5)

3. CHIARA

Mi sembra abbastanza lampante come in quest’albo il cammino denoti la strada e connoti la condizione di qualsiasi nato di donna. “La scelta è una libertà che ha il volto dell’angoscia” puntualizza l’autore nel suo vademecum introduttivo, perché, gli fa eco quel funambolico romanziere di Julio Cortàzar: “forse potevano esserci altre vie e quella presa non era l’unica né la migliore, o forse tra tutte le altre vie quella presa era la migliore, ma magari ce n’erano altre più dolci da percorrere […] della libertà [l’uomo] ha fatto un gioco estetico o morale, una scacchiera in cui si riserva di essere alfiere o cavallo” (Rayuela – Il gioco del mondo, cap. 17). Ho buttato giù l’asso di Cortàzar a bella posta: lo stesso Bilotta ha dichiarato espressamente di averlo preso a modello. Col suo “iper-romanzo” Cortàzar si riprometteva di accordare al lettore una libertà sin lì inusitata. E infatti, si può leggere Rayuela seguendo la numerazione in cui i capitoli si presentano, secondo la successione lineare. Oppure ci si può attenere all’ordine alternativo che il narratore fissa in una preliminare tavola di orientamento. Si può, infine, saltare di palo in frasca, leggere capitoli a caso, secondo un ordine totalmente arbitrario. Tanto le parti sono intercambiabili. Anche per chi assembla casualmente i singoli segmenti risulta, alla fine, un disegno, una storia, un percorso, per quanto ispirato a geometrie decisamente non euclidee. Cosa concluderne? Mah, solo quanto ne concludeva il Calvino delle Lezioni americane, ossia che la letteratura è luogo “d’infiniti universi contemporanei in cui tutte le possibilità vengono realizzate in tutte le combinazioni possibili”.

(Se non ti importa che Giacomo spifferi il finale, che magari non ricordi, leggi il seguito. Se invece vuoi che richiami gli altri episodi di questo numero, va’ direttamente al punto 6)

4. GIACOMO

Le combinazioni possibili, in un percorso, sono infinite. Ma è anche possibile l’infinita ripetizione delle medesime combinazioni. E in questo caso parliamo di circolarità. La circolarità è un punto di convergenza dell’intero albo, unendo inizio e fine in una paradossale lettura che, come il gatto di Schrödinger, ci pone Mercurio Loi su due piani di esistenza tra vita e morte, inizio e fine, in un eterno ritorno che ci rimanda a visioni iniziatiche e a letture su più piani di esistenza.

Infatti, la domanda che scaturisce, al termine della lettura di questo albo è: in che misura muoviamo i fili della nostra vita e in che misura siamo manovrati da qualcosa che ci sovrasta? La scelta è frutto della volontà o del caso? L’autore, con la sua visione del mondo di stampo positivista, confermata anche in questo numero, dimostra profonda fiducia nell’uomo e nel suo libero arbitrio, facendo ammettere a Loi che ognuno di noi è capace di fare scelte e di sopportarne le conseguenze.

Ma pur confidando nell’uomo e nel suo libero arbitrio, ci si deve domandare: quanto può essere consapevole di sé e dell’immagine che dà di sé al mondo? Questa tematica è talmente cara all’autore da essere stata più volte ripresa nell’arco della serie, tanto da trattare l’argomento in interi albi o mediante espedienti e richiami interessanti, come il “camminante” ne La morte di Mercurio Loi.

(Se la circolarità ti ha risucchiato nel suo vortice, o il ricordo della morte di Mercurio ti ha procurato un dolore paralizzante, la lettura finisce qui. Se invece vuoi che Chiara continui a straparlare, leggi il prosieguo).

5. CHIARA

Ritengo che la ricorsività di temi, stilemi e refrain, che si dipanano lungo la serie come il proverbiale filo di Arianna, da un lato garantisca la coesione e compattezza del corpus, e dall’altro faccia valere per le sue membra qualcosa di simile alla proprietà commutativa: l’ordine dei fattori non varia il risultato. Detto in altri termini, anche se leggessimo Mercurio Loi a partire dalla sua morte presunta, o dal suo esordio altrettanto presunto, o dal suo passeggio nel numero 6, non cambierebbe granché. La numerazione degli albi suggerisce solo uno dei possibili ordini di lettura, ma non li esaurisce tutti. Se provassimo a leggere Ciao core prima de La somiglianza con una scimmia potremmo azzardare un’ipotesi sugli antefatti e poi trovare una riconferma o una smentita delle nostre supposizioni. Cosa lo vieterebbe? La narrativa procede indistintamente per anticipazioni come per digressioni, la causa può precedere l’evento o intervenire come spiegazione ex post facto. Ecco. Questo principio, operante in tutta la serie, in A passeggio per Roma viene estremizzato, e se ne scoperchiano i meccanismi. L’autore ingaggia il lettore, facendolo credere, in parte, arbitro dei giochi. Ma un lettore appena appena avvertito finisce inevitabilmente col realizzare come l’autore, con lui, abbia sempre giocato. Senza risparmiargli bluff, soprattutto nei momenti di massima serietà.

Il set romano mi offre il destro per arrivare a conclusioni ancora più estreme. Roma è parola cara agli enigmisti di vecchia scuola. È una parola “transitabile”, “percorribile”, come le sue strade: la si può leggere diritta o rovesciata, ricavandone “amoR”, ossia un bifronte. Oppure si può smontare e rimontare a più riprese, anagrammandola, e ottenendo: Roma=amor=mora=orma=Omar=armo.

L’orma di chi ha passeggiato per Roma. La mora, l’indugio, la mancanza di fretta del camminatore distratto.

(Se questo discorso ti ha convinto così tanto da decidere di concentrarti sugli anagrammi, riparti dal punto 5, altrimenti prosegui al punto 6.)

6. GIACOMO

Roma è la città bifronte per definizione. È la doppiezza fattasi Urbe. Bilotta ci dimostra emblematicamente questo aspetto nella figura del vescovo Leone e di suo fratello. Le due figure si alternano nella stessa pagina, in un connubio magistrale che compara non solo le opposte figure, ma anche le opposte reazioni della folla con scene “a specchio” che nascondono un colpo di scena mozzafiato.

Il ciclo, l’eterno ripetersi, si presenta qui nel rapporto tra Mercurio Loi e il suo antico maestro, in una scena che, sulla scorta del bivio, è possibile ripetere in loop progressivo, senza concludere mai la storia, bensì replicando in un ciclo infinito, come del resto è la vita, il precario cammino del professor Scaccia sul filo teso nel vuoto, muta metafora della condizione umana.

Se la vita viene resa metaforicamente dal filo teso e dal loop circolare che ci porta pericolosamente a camminare a dieci metri di altezza sopra una strada, la soluzione ci viene fornita dall’amore e dalla figura di Chiara. L’autore, in questo modo, ci dona un appiglio, un’ancora di salvezza. La vita è pericolo, è tedio, è ripetizione, ma l’amore è il sentimento che ci rende vivi, e anch’esso è possibile viverlo in eterno, in un romantico ripetersi di situazioni dolci e felici.

Non possiamo non porre l’accento sul “nemico” di questa avventura: l’ipnotista. Dell’ipnotista non vediamo nemmeno il volto; esso ci si presenta distorto nelle forme e nei colori; ma del resto non è l’ipnosi quella sensazione che porta l’uomo a perdere la propria coscienza per divenire vittima della volontà altrui? E non è forse ciò che avviene in una storia a bivi? Ecco quindi che l’ipnotista non ha volto non perché Loi non possa riconoscerlo, bensì perché l’ipnotista siamo noi, ed il suo volto è quello di ciascun lettore che ha contribuito, con le sue libere ed autonome scelte, a dipanare l’intricata matassa che Bilotta ci ha fornito con questo albo fuori dagli ordinari schemi fumettistici.

(Se la conclusione ti persuade, ce ne compiacciamo. Se invece ti sembra che manchi qualcosa, e non riesci a capire cosa, la risposta è quella che Diogene dà al punto 1)

Leggi anche le altre Antilogie di Chiara e Giacomo!

0 commenti