Lo so, abbiamo già fatto una recensione de L’amica mortale, l’ultimo numero di Dampyr ora in edicola… ma poi Chiara Cvetaeva ci ha mandato il suo pezzo e ci ha regalato la sua lettura dei sovrasensi e della ricca intertestualità di questo piccolo-grande gioiellino e cosa potevamo fare? Pubblicarlo e offrirvelo a nostra volta!

Tempo e spazio formano un’unità inscindibile, tanto da aver originato il concetto di spaziotempo.

Per comprovarne la veridicità non servono formule e teoremi. Basta richiamare alla mente l’infanzia.

L’infanzia è un luogo, prima che un tempo. E non se ne esce vivi. Chi ne viene fuori, al massimo, è un sopravvissuto. Un sopravvissuto a se stesso, agli altri o alla vita. Più probabilmente, a tutte e tre le cose.

Si tratta di una materia difficile, per certi versi rovente, e non c’è luminare freudiano/lacaniano che possa accostarcisi senza il timore d’ustionarsi le mani.

Gli scrittori, per nostra fortuna, sono sconsideratamente estranei a questo timore. Vanno alla bersagliera. Sentenziano, sì, ma senza la presunzione di formulare una diagnosi. Chi scrive procede a tentoni, si pronuncia in via del tutto congetturale, solo per poter mettere al servizio del lettore una verità che reputa ammissibile.

Tra questo tipo di scrittore e questo tipo di lettore esiste un tacito patto. Entrambi convengono che “questa terribile verità è del tutto immaginaria” o – reversibilmente – che “quest’immaginario è terribilmente vero”.

All’eterna bagarre sulla letterarietà del fumetto reagisco ormai con uno sbadiglio. L’amica mortale può essere unta col sacro crisma della letterarietà per una ragione bell’e semplice: possiede il requisito dell’intertestualità. Lo si può ritrovare a un livello epidermico, in quei richiami che formano incrostazioni superficiali evidenti. Ma lo si può trovare anche a un livello sottocutaneo, in quei rinvii volontari o involontari, deliberati o subcoscienti che siano. Basta che il lettore li percepisca perché diventino veri ed operanti.

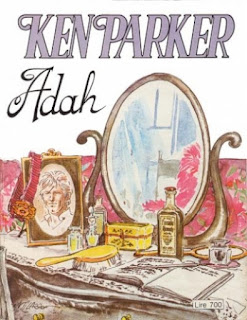

Cominciamo dalle evidenze più epidermiche tra tutte: il titolo e la copertina. Se il primo sogguarda alla Ferrante e alla sua fortunatissima saga, la seconda (di Enea Riboldi) guarda a quel numero della serie kenparkeriana cui nessun fan di Berardi può ripensare senza farsi venire i lucciconi agli occhi.

Puzza più un richiamo paludato che non un pesce avariato. In questo caso, invece, la scelta è avvedutissima, e opportuna come non mai: de L’amica geniale ritroviamo la complicatissima algebra di un’amicizia al femminile; di Adah rinveniamo il taglio diaristico, reso anche attraverso l’espediente grafico dei corsivi che inframezzano le vignette, restandone però separati, quasi a voler segnalare la loro diversità rispetto a delle didascalie ordinarie.

Sprofondandosi a un livello sottocutaneo, il ragionamento si fa molto più personale, e perciò stesso arbitrario. E forse è arbitrario, da parte mia, avvertire in quest’albo certe atmosfere asfittiche, mefitiche e strangolanticome quelle che si respirano nei primi capitoli di Jane Eyre, specie nella narrazione degli anni collegiali.

Magari è arbitraria anche la connessione tra i travestimenti scenici delle ballerine di pag. 58 e certi fotogrammi de Il cigno nero, film di cui sono udibili alcuni echi, specialmente per quanto riguarda l’irreggimentazione cui costringe la danza classica e la strisciante rivalità, il serpeggiante antagonismo che definiscono ogni vera amicizia femminile. Addentrandosi così a fondo nella testa di una donna, l’autore compie un azzardo. Però la spunta, e non perde di credibilità.

Ora, è necessario un chiarimento preliminare: L’amica mortale sta alla serie di Dampyr come una Matrioska di piccola taglia sta a una Matrioska di stazza maggiore. In una logica industriale, è seriale qualsiasi prodotto rispetti determinati standard di fabbricazione, così da risultare conforme ad altri prodotti della stessa linea. Ciò non significa, tuttavia, che il prodotto non possa avere una sua autoconsistenza, una sua personalissima ragion d’essere.

Con l’albo di Giorgio Giusfredi, il ragionamento fila come il fuso delle Parche: l’insieme dampyriano definisce la parte, ma per definire la parte non basta l’insieme dampyriano. Perché quest’albo è una cosa a sé, e anche se sono personaggi storici a prendervi parte, se ne porta allo scoperto una parte tanto intima da essere inedita, quindi nuova e discontinua, per quanto perfettamente inserita nella Matrioska di stazza maggiore.

Il personaggio storico di Ann Jurging viene ad assumere una fisionomia dai tratti più netti, proprio perché ne se scava il vissuto, portando sulla scena il suo legame ombelicale con la piccola Marlene (e qui si torna all’epidermide, perché l’associazione onomastica con la Lenù che è voce narrante, o meglio, penna scrivente de L’amica geniale, è istantanea). Sempre muovendosi nel folto sottobosco dei richiami, l’omaggio a Suspiria di Dario Argento è patente, ma volendo si potrebbe spalare ancor più in profondità, e scomodare dal suo sonno mortifero e oppiaceo sir Thomas de Quincey, dal cui Suspiria de profundis Dario Argento ha ricavato il materiale per la sua trilogia delle Madri. Sir Thomas ci ricorda che il tempo è infinitamente elastico, tant’è che “diviene ridicolo calcolarlo in termini commisurati alla vita umana… La misurazione per generazioni è ridicola, per millenni è ridicola, per cicli cosmici, arriverei a dire, ancor più ridicola”. Così i nostri ieri infantili divengono il nostro oggi permanente. Vale per Ann, che non è mai realmente sgattaiolata via dalla scuola di danza della Morkov, e vale per tutti. Peraltro, è sempre de Quincey a descrivere il dolore umano nei termini di una sacra trimurti formata da tre madri (Mater Lacrimarum, Mater Suspiriorum e Mater Tenebrarum, tutte con le carte in regola per poter essere scritturate nella serie di Boselli). E sempre de Quincey paragona le madri alla triade delle Erinni, le furie vendicatrici che, volendo, potrebbero anche essere ammansite, come di fatto riesce ad Ann.

Sono proprio le Erinni anguicrinite, nella spettacolare doppia pagina 26-27, a creare una robustissima cerniera col pregresso dampyriano.

Ma lo si è detto: questo numero ha “sangue e nervi”, quindi lo si deve considerare nella sua esclusività.

Una prima, personale impressione sull’usus scrittorio di Giusfredi è che, nell’esprimersi, punti molto sulla parsimonia: è essenziale, senza per questo risultare ellittico o peggio ancora oscuro. Da ogni dialogo o didascalia punta a ricavare né più né meno che il sugo, perseguendo un ideale di strenua “fedeltà alla cosa”. Quel che scrive, sembra essere sopravvissuto a un lungo, paziente lavoro di levigatura. Ogni parola è scampata alla pomice che tiene accanto al “calamaio” e questo va a suo merito, perché chi vuole essere onesto deve essere essenziale, e – d’altra parte – chi vuol essere essenziale deve essere onesto.

Concludo con i disegni di Alessio Fortunato. Ci sarebbe da agitare i turiboli fino a domattina, ma che sia bravo, immaginifico, meritevole di un padiglione alla Biennale e di un modello di biro intitolato alla sua persona è un fatto stranoto. Più che altro, mi preme osservare come la resa minuta delle ombreggiature sia, nel caso dampyriano, straordinariamente appropriata. Il reticolato fittissimo con cui Fortunato rende ciò che è buio per definizione è tanto impervio da meritare l’aggettivo di pluviale. Ed è bello che tanta cura venga riservata alla resa dell’ombra. Perché l’effetto risultante è felicemente paradossale: nella tavola, lo scuro diviene più evidente del chiaro, e quasi gli ruba la scena. Quindi ben s’addice, in chiusa, un certo Elogio dell’ombra:

Questa penombra è lenta e non fa male;

scorre per un mite pendio

e assomiglia all’eternità.

Разнообразие от дамски комплекти за ежедневие, работа и вечерни поводи

дамски комплекти на промоция [url=https://komplekti-za-jheni.com/]https://komplekti-za-jheni.com/[/url] .

Класически дамски тениски с кръгло деколте за небрежен и елегантен вид

интересни дамски тениски [url=https://teniski-damski.com]https://teniski-damski.com[/url] .

Удобни и стилни дамски блузи, подходящи за градски живот

официални дамски блузи [url=bluzi-damski.com]bluzi-damski.com[/url] .

Организуйте фотосессию на борту: аренда яхты для съёмок

яхты аренда [url=https://www.arenda-yahty-sochi23.ru/]https://www.arenda-yahty-sochi23.ru/[/url] .

Düşük internet bağlantılarında bile sorunsuz full hd film keyfi

film izle 4k [url=http://filmizlehd.co/]http://filmizlehd.co/[/url] .

Алкоголь онлайн с доставкой — решение для занятых и практичных

заказ алкоголя на дом круглосуточно [url=https://alcocity01.ru]купить алкоголь круглосуточно москва[/url] .

Сервизы из серии «императорский фарфор» — идеальный выбор для торжества

ленинградский фарфоровый завод [url=https://imperatorskiy-farfor.kesug.com]https://imperatorskiy-farfor.kesug.com[/url] .

Топ-10 клининговых компаний для уборки. Все эти клининговые компании предоставляют разные виды услуг. Необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов перед выбором клининговой компании.

Первое, на что стоит обратить внимание, это репутация компании. Вы можете изучить отзывы клиентов, чтобы составить объективное мнение. Также важно проверить наличие необходимых лицензий и сертификатов у компании.

Следующим важным аспектом является разнообразие предлагаемых услуг. Некоторые из них предлагают только уборку жилых помещений, а другие — офисов и торговых площадей. Убедитесь, что услуги компании соответствуют вашим ожиданиям.

Третий критерий, который стоит учесть, это стоимость услуг. Сравните расценки различных компаний, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Учтите, что низкая стоимость может быть связана с низким качеством работы.

В итоге, подходите к выбору компании ответственно и учитывайте представленные советы. Правильный выбор обеспечит вам качественную уборку и комфорт. Обратите внимание на рейтинг и отзывы, чтобы сделать правильный выбор.

клининг лучший в москве [url=http://www.uborka22.ru]http://www.uborka22.ru[/url] .

Подстолья для переговорных столов — сочетание презентабельности и надежности

подстолья для кафе [url=https://podstolia-msk.ru/]подстолья для кафе[/url] .

Клининг в Москве становится все более популярным. Благодаря высоким темпам жизни жители мегаполиса ищут способы упростить быт.

Клиниговые фирмы предлагают целый ряд услуг в области уборки. Среди этих задач можно выделить как регулярную уборку жилых помещений, так и специализированные услуги.

Важно учитывать репутацию клининговой компании и ее опыт . Клиенты должны понимать, что качественная уборка требует профессиональных навыков и соблюдения стандартов.

В заключение, клининг в Москве – это удобное решение для занятых людей. Москвичи могут воспользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободить свое время для более важных дел.

клининговые услуги в москве уборка [url=uborkaklining1.ru]uborkaklining1.ru[/url] .

Наша [url=https://poverkoff.ru/]метрологическая лаборатория поверка[/url] обеспечивает выполнение работ по всем видам СИ с оформлением актов и свидетельств. Выдаём официальные заключения с правом внесения в Аршин.

Проверка средств измерений является основополагающим шагом для обеспечения достоверности измерений в разных сферах. Эта процедура необходима для соблюдения стандартов качества и повышения доверия к результатам измерений.

Процедура поверки проходит через ряд этапов, включая проверку функционального состояния измерительных средств. На этом этапе выполняются контрольные измерения для сверки с эталонными значениями. Если результаты отличаются, то необходимо выполнить калибровку прибора или заменить его.

Необходимо учитывать, что поверка средств измерений должна происходить систематически для гарантирования точности данных. Важно контролировать сроки поверки, чтобы обеспечить правильность и достоверность измерений.

Клининг после мероприятий с вывозом мусора и мойкой полов

клининговая служба [url=https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru]https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru[/url] .

Лизинг коммерческой техники с сервисным обслуживанием и страховкой

лизинг грузовых автомобилей для ип [url=http://lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili/]http://lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili/[/url] .

Прочные и долговечные каркасные дома с гарантией 10 лет

каркасный дом под ключ спб [url=http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/]http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/[/url] .

Отзывы владельцев: насколько практичен каркасный дом для постоянного проживания

каркасные дома под ключ в спб цены [url=http://karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/]http://karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/[/url] .

Сделайте заказ на печать футболок онлайн — удобно и быстро

футболки со своим принтом [url=https://pechat-na-futbolkah777.ru/]https://pechat-na-futbolkah777.ru/[/url] .

Посетите наш сайт и узнайте о [url=https://uborka-chistota.ru/]клининг в санкт петербурге цены на услуги[/url]!

Клининговые услуги в Санкт-Петербурге становятся всё более популярными. С каждым годом всё больше компаний предлагают широкий спектр услуг по уборке и обслуживанию помещений.

Пользователи услуг клининга отмечают высокое качество и удобство. Команды клининговых компаний зачастую предлагают персонализированный подход к каждому клиенту, учитывая его потребности.

Клининговые услуги включают в себя как регулярную уборку, так и разовые услуги

Утеплённые деревянные дома под ключ с системой «умный дом»

деревянные дома под ключ цены [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]https://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

Na [url=https://bitqt-official.com/]bitqt official[/url] możesz założyć konto i rozpocząć handel w ciągu kilku minut. Wszystkie funkcje dostępne od ręki.

Bitqt to innowacyjna platforma handlowa, pozwalająca inwestorom na trading na rynkach finansowych. Bitqt wykorzystuje nowoczesne algorytmy do analizy rynków w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych.

Platforma oferuje szereg narzędzi, które ułatwiają trading. Inwestorzy mogą zautomatyzować swoje transakcje, co przyczynia się do większych zysków. Interfejs systemu jest łatwy w obsłudze, co czyni go dostępnym dla początkujących inwestorów.

Bitqt zapewnia również bezpieczeństwo danych użytkowników. Zastosowane w platformie technologie szyfrowania dają użytkownikom pewność, że ich dane są bezpieczne. Dlatego Bitqt jest wybierane przez wielu inwestorów jako rzetelna platforma.

Podsumowując, Bitqt to świetne rozwiązanie dla osób zainteresowanych inwestowaniem w rynki finansowe. Z uwagi na nowoczesne narzędzia, bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi, każdy ma szansę na rozpoczęcie inwestycji. Zainwestuj w przyszłość z Bitqt.

Все [url=https://genuborkachistota.ru/]клининговые услуги Москва цены[/url] указаны с детализацией по метражу и задачам. Мы учитываем нюансы и всегда действуем по согласованному плану.

Клининг в Москве стал популярной услугой в последние годы. Растущее число москвичей начинает доверять уборку своих объектов профессиональным клининговым компаниям.

Цены на клининг могут варьироваться в зависимости от специфики услуг. Цены на стандартную уборку квартиры в Москве колеблются от 1500 до 5000 рублей.

Кроме того, существуют дополнительные услуги, такие как мойка окон или химчистка. Стоимость дополнительных услуг может существенно сказаться на общей цене уборки.

Прежде чем остановиться на конкретной клининговой компании, будет полезно изучить предложения на рынке. Обращайте внимание на отзывы и рейтинг выбранной клининговой компании.

[url=https://uborka12.ru/]Клининг СПб[/url] от надёжной команды — это чистота в квартире, офисе или коттедже без усилий. Гарантируем точные сроки и вежливый персонал.

Сфера клининга в Санкт-Петербурге вырабатывает тренды. Многие компании предлагают широкий спектр услуг. Клининговые компании предлагают уборку жилых и коммерческих объектов.

Клиенты часто выбирают клининг для экономии времени. Благодаря этому они могут сосредоточиться на более важных делах. Услуги клининга идеально подходят для тех, кто ведет активный образ жизни.

Причина успеха клининговых компаний заключается в высоком уровне профессионализма. Специалисты обучены использовать современное оборудование и эффективные моющие средства. Это позволяет добиться отличных результатов за короткий срок.

Существуют разные пакеты услуг, которые подойдут под любые нужды. Клиенты могут выбирать между разовыми и регулярными клининговыми услугами. Так клиенты могут подобрать наиболее удобный для себя вариант.

Пройдите [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]обучение барберов Красноярск[/url] с выдачей сертификата. Новейшие методики и помощь в трудоустройстве.

Курсы барбера становятся всё более популярными. Учебные заведения все чаще предлагают курсы для барберов. Это связано с возросшим спросом на услуги мужских парикмахерских.

На таких курсах обучают не только основам стрижки, но и искусству общения с клиентами. Учащиеся получают актуальные знания, которые помогут им построить карьеру в этой сфере. Курсы предлагают изучение разнообразных техник стрижки, ухода за волосами и бородой.

После окончания курса, ученики могут начать работать в салонах или открыть собственный бизнес. Выбор курсов часто зависит от репутации школы и её месторасположения. Необходи?мо внимательно изучить отзывы о курсах, прежде чем принять решение о записи.

Выбор подходящих курсов барбера должен основываться на ваших целях и ожиданиях. С каждым днем рынок барберинга расширяется, поэтому качество образования становится решающим. Не забывайте, что успех в этой профессии зависит от постоянного обучения и практики.

Discover the future of entertainment with [url=https://drone1-show.com/]drone light show companies[/url] creating magical sky-based experiences.

The popularity of drone light shows has surged in the last few years. These extraordinary events utilize a fleet of drones to generate captivating displays. They offer a fresh alternative to typical firework displays. Numerous event planners are adopting this cutting-edge technology.

One of the main advantages of drone light shows is their environmental friendliness. Unlike fireworks, they do not produce harmful smoke or debris. This makes them a more secure choice for public gatherings. Additionally, they can be tailored to suit different themes and occasions.

The technology that powers drone light shows relies on exact synchronization and programming. Drones are equipped with lights that can change colors and patterns. Such technology enables lively performances that can mesmerize viewers. In essence, drone light shows represent the future of entertainment.

Looking ahead, the possibilities for drone light shows are immense. With technological progress, we can anticipate increasingly complex and spectacular performances. These events will not only entertain but also leave a lasting impression on audiences. The entertainment landscape is certainly brightened by the emergence of drone light shows.

Сеты и вок на выбор — [url=https://sakura-v-spb.ru/]вок заказать[/url] удобно и просто с доставкой в любой район города.

Заказ вок-блюд через интернет приобретает все большую популярность. Существует множество причин, почему вок-заказ стал любимым среди людей.

Вок-блюда можно заказать в больших и малых ресторанах, которые специализируются на этой кухне. Каждый ресторан имеет свои особенности и уникальные блюда в меню.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на отзывы. Таким образом, вы сможете определить, какие ресторанные услуги наиболее надежные.

Иногда рестораны предлагают привлекательные скидки на вок-блюда, что делает заказ еще более приятным. Скидки на вок-блюда позволяют сэкономить деньги и попробовать что-то новенькое.

Мы делаем [url=https://sushiyok.ru/]доставка суши СПб[/url] доступной и по-настоящему быстрой. Порадуйте себя любимыми блюдами из свежих ингредиентов.

Заказ суши – это легкая задача. Вы можете оформить заказ различными способами: через интернет, по телефону или в приложении. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Отзывы о ресторане могут помочь сделать правильный выбор. Изучите мнения клиентов о качестве блюд и уровне сервиса. Так вы сможете избежать возможных неприятных сюрпризов и выбрать заведение с хорошей репутацией.

Ознакомьтесь с представленными блюдами перед тем, как оформить заказ. Разные рестораны могут предлагать различные варианты суши и роллов. Не бойтесь экспериментировать с новыми вкусами и сочетаниями.

После оформления заказа уточните время доставки. Уточнение времени доставки поможет избежать ожидания и обеспечит комфортное времяпрепровождение. Не забудьте проверить, доставляют ли в вашу часть города.

Tarihi efsaneleri [url=https://trfullhdizle.com/]romulus türkçe dublaj izle[/url] seçeneğiyle izleyin. Roma’nın derinliklerine yolculuk sizi bekliyor.

4K’da Full HD film izle. Teknolojik gelişmeler sayesinde, izleyiciler artık filmleri etkileyici bir netlikte deneyimleyebiliyor. 4K çözünürlüğün netliği ve kalitesi izleme deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Pek çok yayın servisi 4K çözünürlükte Full HD filmler sağlıyor. Bu platformlar film kalitesini artırarak keyfi en üst düzeye çıkarıyor. Netflix ve Amazon Prime gibi önde gelen servisler geniş bir 4K içerik arşivine sahip. Bu geniş koleksiyon farklı zevklere ve tercihlere hitap ediyor.

Bu deneyimi tam anlamıyla yaşamak için uygun bir cihaz gereklidir. Yeni nesil televizyonların ve projeksiyonların çoğu artık 4K destekli olarak üretilmektedir. Cihazınızın 4K içeriği sorunsuz çalıştırabildiğinden emin olmak için teknik özelliklerini kontrol etmeniz önemlidir.

Sonuç olarak, 4K’da Full HD film izlemek benzersiz bir seyir deneyimi sunar. Doğru ekipman ve iyi bir platformla muhteşem görsellerin dünyasına dalabilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirin ve film izleme deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın.

Geniş arşiviyle dikkat çeken [url=https://turkfilmsitesi.com/]hd film izle türkçe dublaj 2023[/url], her türden izleyiciye hitap eden içerikler sunar. Güncel yapımlar tek adreste.

Full HD film izlemek olağanüstü bir macera sunar. Teknolojinin evrimi, film kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi. Artık etkileyici görsellerin ve sürükleyici seslerin tadını çıkarabilirsiniz.

Son yıllarda 4K çözünürlüğe olan ilgi önemli ölçüde arttı. 4K, eşsiz netlik ve ayrıntılarla standart HD’nin çok ötesine geçer. Pek çok sinema sever, filmleri 4K olarak izlemeyi zorunlu bir deneyim olarak görür.

Yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Full HD ve 4K içeriklere erişim daha da kolaylaştı. Film tutkunları favori yapımlarına diledikleri an ve diledikleri yerden ulaşabiliyor. Bu tür bir kolaylık, medya alışkanlıklarımızı tamamen dönüştürdü.

4K içeriklerin yaygınlaşması, kaliteli ekranlara duyulan ihtiyacı artırıyor. İyi bir 4K TV satın almak film izleme deneyimini büyük ölçüde geliştirir. Tutkulu sinemaseverler için bu yatırım son derece kıymetlidir.

Хватит тратить время на готовку — [url=https://pizza-mafeeya.ru/]заказать пиццу в спб[/url] можно за пару минут, и мы привезём прямо к вам домой.

Сегодня заказать пиццу можно быстро и удобно. Существует множество способов, как это сделать. Можно использовать веб-платформы, которые предлагают услуги по доставке пиццы. Также можно позвонить в ресторан и сделать заказ по телефону.

При выборе пиццы обратите внимание на меню. Множество ресторанов предлагают разнообразные виды пиццы, начиная от классики и заканчивая авторскими рецептами. Также есть возможность собрать пиццу на свой вкус, комбинируя различные ингредиенты.

Когда вы определились с выбором, уточните время, через которое вам привезут пиццу. Рестораны обычно указывают различные временные промежутки доставки в зависимости от загруженности. Кроме того, не лишним будет ознакомиться с условиями доставки и минимальной суммой заказа.

Выбор способов оплаты заказа пиццы достаточно разнообразен. Обычно заведения принимают наличные, кредитные карты и предлагают возможность безналичной оплаты. Также стоит следить за акциями и скидками, которые помогут сэкономить на заказе.

Las [url=https://show1-de-drones.com/]compañías de espectáculos de drones[/url] están revolucionando el entretenimiento nocturno con tecnología precisa, diseños creativos y una ejecución impecable. Nuestra propuesta eleva cualquier evento con figuras aéreas dinámicas que deslumbran al público.

Los espectáculos de drones se han vuelto muy populares en la actualidad. Estos eventos combinan tecnología, arte y entretenimiento. Las demostraciones de drones son frecuentemente vistas en festivales y celebraciones importantes.

Los drones equipados con luces generan figuras fascinantes en el firmamento. Los espectadores quedan maravillados con el espectáculo de luces y movimientos.

Numerosos planificadores de eventos eligen contratar a empresas expertas para llevar a cabo estos shows. Dichas compañías tienen personal cualificado y los equipos más modernos disponibles.

El tema de la seguridad es vital en la planificación de estos shows. Se establecen medidas estrictas para asegurar la seguridad del público. El porvenir de los espectáculos de drones es alentador, gracias a las constantes mejoras en la tecnología.

Мы обеспечиваем [url=https://vyvod-iz-zapoya-spb-01.ru/]безопасный вывод из запоя цены[/url] на который соответствуют качеству препаратов и уровню специалистов в Санкт-Петербурге. Здоровье пациента — главный приоритет.

Вывод из запоя представляет собой непростую задачу, требующую тщательного подхода. Каждая ситуация уникальна, и к ней нужен особенный подход.

Первый шаг в выводе из запоя — это решение обратиться за помощью. Часто люди пытаются справиться с запоем самостоятельно, но это может быть неэффективным.

Визит к врачу или наркологу — это ключевой момент при выводе из запоя. Врач сможет составить эффективный план лечения и назначить нужные лекарства.

Также очень важно иметь поддержку со стороны родных и друзей. Поддержка любимых людей может стать важным ресурсом в данный период.

Online film keyfinizi üst seviyeye taşıyan platformumuzda, [url=https://onlinefilmturk.com/]4k filim izle[/url] ile sinema kalitesinde yapımlara ulaşmak çok kolay. Görsel ve işitsel olarak doyurucu içeriklerle dolu bir deneyim sunuyoruz.

Günümüzde izleyiciler arasında yüksek çözünürlüklü filmlere olan talep önemli ölçüde arttı. Full HD formatı, filmleri inanılmaz ayrıntılarla sunarak etkileyici bir izleme deneyimi sağlar.

Çevrimiçi film izlemek isteyenler için Full HD film izle 4k gibi seçenekler mevcut. Çoğu yayın hizmeti, her izleyiciye hitap edecek şekilde geniş arşivler oluşturur.

Ancak kaliteli bir izleme deneyimi için güvenilir siteleri seçmek önemlidir. Herhangi bir hizmete karar vermeden önce kullanıcı yorumlarını ve puanlamaları kontrol edin.

Full HD ve 4k kalitesinde film izlemek, evdeki genel izleme keyfinizi artırabilir. Sevdiklerinizi davet edin ve Full HD filmlerin büyüleyici görüntülerinin keyfini çıkarın.

HD filimleri alanında, kaliteli ve güncel filmleri yüksek çözünürlükte sunuyoruz. En yeni yapımlar için [url=https://trfilmcehennemi.com/]hd filimleri[/url] sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yayın hizmetleri son birkaç yılda büyük bir popülerlik artışı yaşadı. Önemli bir trend, özellikle Full HD ve 4K çözünürlüklerde yüksek tanımlı içeriğe olan talebin artmasıdır. İzleyiciler, netlik ve detayları ön plana çıkaran daha sürükleyici deneyimler istiyor.

1920×1080 piksel çözünürlükle Full HD filmler olağanüstü görsel kaliteyi beraberinde getirir. Bu, özellikle büyük ekranlarda her detayın fark edilebildiği durumlarda belirgindir. Ancak, 4K filmler bu deneyimi daha da ileriye taşıyarak 3840×2160 piksel gibi çok daha yüksek bir çözünürlük sunar.

Bu talebi fark eden yayın hizmetleri, geniş Full HD ve 4K film koleksiyonları sağlamaya başladı. Böylece, seyirciler hem yeni yapımları hem de sevilen klasik filmleri en yüksek görsel kalitede izleyebiliyor. Bunun yanında, birçok yayın hizmeti yüksek çözünürlüklü formatlara özel orijinal içerik üretimine kaynak ayırıyor.

Sonuç olarak, yayın platformlarındaki Full HD ve 4K film trendi izleyici tercihindeki değişimi yansıtıyor. Teknoloji ilerledikçe, görsel medyayı tüketme şeklimizde daha fazla gelişme bekleyebiliriz. Bu da şüphesiz sinema ve ev eğlencesinin geleceğini şekillendirecektir.

Профессиональная помощь в современной [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]наркологической клинике[/url] Санкт-Петербурга. Лечение зависимостей с использованием передовых мировых методик.

Клиника наркологии предоставляет услуги по лечению зависимостей и реабилитации. В учреждении работают опытные врачи и консультанты, которые занимаются лечением зависимостей.

Одной из главных задач клиники является диагностика и лечение алкогольной и наркотической зависимости. Наркологическая клиника применяет различные методы, чтобы помочь пациентам преодолеть зависимость.

Специалисты работают с клиентами над психологическими аспектами их зависимостей. Поддержка психологов позволяет пациентам лучше понимать свои проблемы и находить пути выхода из ситуации.

Каждый пациент проходит реабилитацию в своем темпе, что позволяет избежать стрессовых ситуаций. Важно помнить, что процесс выздоровления требует времени, но результаты оправдают усилия.

Качественная поддержка мозга теперь доступна каждому. В [url=https://magazin-nootropov.ru/]магазин ноотропов[/url] вы найдёте оптимальные решения для повышения умственной энергии.

Ноотропы — это вещества, которые улучшают когнитивные функции человека. Они могут помочь повысить концентрацию, память и общее состояние организма.

Среди ноотропов можно выделить разнообразные препараты, включая как искусственные, так и натуральные. Все эти препараты различаются по своим механизму действия и конечным результатам.

Природные ноотропы, такие как женьшень и гинкго билоба, известны своими полезными свойствами. Они часто используются в традиционной медицине для улучшения памяти и сосредоточенности.

Синтетические ноотропы, такие как пирацетам, были разработаны для более целенаправленного воздействия. Эти средства активно используют для терапии различных когнитивных нарушений, например, проблем с памятью.

Решение для быстрого старта строительства – [url=https://proekty-domov1.ru/]проект дома купить готовый[/url] с полным комплектом рабочей документации. Надежно и профессионально.

Недавно проекты домов приобрели огромную популярность среди тех, кто мечтает о собственном жилье. Выбор подходящего проекта очень важен для создания комфортного дома.

Существует множество стилей и разновидностей проектов домов. Каждый желающий может выбрать проект, отвечающий его личным предпочтениям.

Учитывать размеры земельного участка — это первостепенная задача при выборе проекта. Важно также оценить окружающую среду и климатические условия.

С использованием современных технологий возможно разработать индивидуальные проекты домов. Проекты могут модифицироваться в зависимости от предпочтений и потребностей клиентов.

От маленьких уютных домиков до современных апартаментов – выбор жилья в Джубге огромен. Определитесь с приоритетами и найдите то, что подходит именно вам. Обеспечьте себе комфорт [url=https://otdyh-v-dzhubge.ru/]джубга жилье[/url].

Отдых в Джубге — отличный выбор для тех, кто ищет море и солнце. Этот курорт славится своими пляжами и живописными пейзажами.

Множество туристов приезжает сюда каждый год, чтобы насладиться местными достопримечательностями. Известные туристические объекты включают живописные водопады и исторические дольмены.

Джубга также радует разнообразием развлечений для семейного отдыха. Здесь можно заниматься различными видами активного отдыха, включая водные виды спорта и прогулки.

Не забывайте об отдыхе на пляже — это важная часть вашего времени в Джубге. На пляжах Джубги можно наслаждаться солнцем, морем и вкусной местной кухней в кафе.