GIACOMO: “Acta est fabula.” Con queste ultime parole il divino imperatore Augusto si accomiatava dal palcoscenico della vita, riconoscendo come tutta la nostra esistenza potesse essere ricondotta niente di più che ad una rappresentazione. Mancando dei concetti di autodeterminazione e di libero arbitrio, gli antichi ritenevano che il mondo e l’universo intero fossero soggetti alle leggi immutabili del Destino. E il Destino può somigliare a un burattinaio, capace di manovrare gli uomini come marionette, agitandone i fili, e infine recidendoli, una volta giunto a compimento lo scopo della rappresentazione.

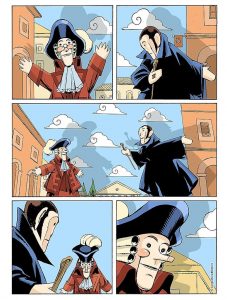

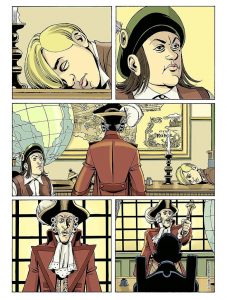

Il piccolo palcoscenico è l’albo più dichiaratamente teatrale dell’intera serie. Mercurio ormai “orfano” di Ercole, il suo precedente famiglio, si decide a svolgere numerosi colloqui per sostituirlo, ma come un amante ferito che ha come termine di paragone il l’ideale irraggiungibile del perduto amore, la cui perfezione non potrà mai essere uguagliata da altri. Il professore non riesce a scegliere un cameriere che gli sia congeniale, trovando innumerevoli difetti ai vari candidati. Nel frattempo uno scapestrato perdigiorno romano, Leone, verrà assoldato per rubare degli oggetti dall’oscuro significato.

Alla fine dell’avventura, lo stesso Leone, dando prova di dedizione, coraggio e fedeltà, verrà assoldato come nuovo maggiordomo dal professore, al termine di una rappresentazione dove realtà e finzione si fondono insieme in un pot pourri onirico che ci lascia con il dubbio se tutto ciò sia davvero avvenuto o sia un parto della mente arguta del nostro professore e delle abilità drammaturgiche di mastro Augustino.

Il piccolo palcoscenico. Mercurio Loi n.3

Dialogo tra Giacomo Mrakic e Chiara Cvetaeva

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Onofrio Catacchio

Colori: Erika Bendazzoli

Copertina: Manuele Fior

CHIARA: Perdona l’inciso un po’ divagatorio, ma giuro che lo è solo in via apparente. Mi ha sempre sconcertato l’uso della locuzione “venire alla luce” per indicare l’atto del nascere. Ogni vita è una scommessa, un azzardo, un terno al lotto. Quindi ogni nascita è un salto nel buio. In quest’immane cono d’ombra può pure barbagliare qualche certezza (chi ci ha generato, dove, quando, magari anche perché), ma per il resto rimane solo una plaga sconfinata d’oscurità, per quanto “organizzata” sia. E organizzato è anche il buio “della messinscena”, il nero che “avvolge e separa attori e spettatori”, e che Bilotta richiama nella sua nota introduttiva. Il buio si addice a Bilotta come il lutto ad Elettra, e non solo per il suo Valter, l’indimenticato e conturbante protagonista della serie Star Comics, ma anche a ragione del piacere che prova nel far “brancolare” il lettore, salvo poi dargli “lumi” (nel senso concreto, astratto, figurato e storico-culturale del termine).

Torniamo, però, all’introduzione. “Cosa meglio del teatro illustra l’ossessiva attrazione per l’insondabile nero?” domanda, assertivo, l’autore. Il ragionamento sembrerebbe filare come un fuso. Sennonché è la stessa storia del teatro ad aprire una crepa, una scalfittura in questa logica granitica: fu Wagner, per primo, a imporre il buio in sala, così da disincentivare il chiacchiericcio e depotenziare l’aspetto mondano degli eventi teatrali. Prima d’allora, attori e spettatori, palcoscenico e platea, finzione e realtà si erano sempre fronteggiati in piena luce. Mi piace credere che, a quel tempo, la vita reale e la finzione teatrale fossero incernierate l’una con l’altra, perfettamente e consapevolmente fuse in un tutt’uno organico. Opportuno tornare con la mente a quanto Amleto dice alla compagnia assoldata per il suo spettacolo di corte: “scopo del teatro, da quando è nato ad oggi, è di reggere lo specchio alla natura, di palesare alla virtù il suo volto, al vizio la sua immagine”. L’angustiato principe di Danimarca si proponeva di duplicare sulla scena la vicenda che aveva visto protagonista lo zio, l’usurpatore Claudio. Bisognava che Claudio assistesse alla rappresentazione del proprio crimine perché se ne capacitasse meglio, e si tradisse come assassino del fratello.

Qualcosa di simile avviene ne Il piccolo palcoscenico, dove Augustino, allestendo una “pupazzata” sul professore, finisce col prevenirne e condizionarne le vicende. Com’è possibile che questo accada? Se lo domanda, trasecolato, lo stesso Mercurio. Vale però quanto si è detto: tra realtà e finzione esiste una mutualità. O per dirla con lo stesso Augustino: “I racconti influenzano la vita e viceversa”. Quest’albo, quindi, ha una singolare struttura bifocale: somiglia a un’ellissi piuttosto che a un cerchio. Come l’ellissi, infatti, ha due centri, o “fuochi”: il primo centro è quello della messinscena, il secondo quello della realtà narrativa. Ma una realtà narrativa è non meno inventata di una fabula scenica. A risultarne, è una finzione elevata al cubo.

GIACOMO: Tu parli di mutualità, ma secondo me bisogna anche tenere a mente la dualità e la minuziosa ricerca di matrice iniziatica e alchemica che contraddistinguono Bilotta. I richiami al nome del protagonista, Mercurio, come elemento misterioso, unico metallo in forma liquida, le cui proprietà erano all’epoca oggetto di analisi tra mistero e scienza; ma anche il richiamo sia alla divinità romana che al pianeta solare ci dimostrano come dietro il battesimo del perdigiorno romano vi sia più di una mera scelta eufonica: in realtà v’è un’attenta ricerca dei significati più reconditi delle parole.

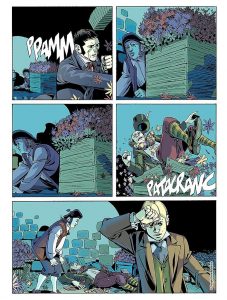

Del resto presso gli Antichi Romani, possedere il nome significava possedere la persona; come Camillo conquistò Veio pronunciandone il nome segreto, così il nome del professore diventa oggetto di speculazione e di ricerca. Ma l’aspetto esoterico viene alla luce anche dai simboli ricercati dal famiglio di Augustino; ogni oggetto che viene fatto derubare da Leone, qui nella sua prima apparizione, nasconde in sé un significato occulto, manifestando sempre attinenza con l’elemento, il pianeta e la divinità mercuriale, ritornando sempre alla circolarità che è un chiaro marchio di fabbrica di queste storie.

CHIARA: La lunga, dotta e fascinosa dissertazione “onomastica” che si snoda da pagina 13 a pagina 17 – e che riprende nei due brevi intermezzi sui nomi di Gaspare e Ottone – merita un’ulteriore considerazione. Sul fronte astronomico, Mercurio è il pianeta più prossimo al sole, quindi quello che meglio esemplifica la ricerca della verità (un habitus che sembra tagliato su misura, per uno che di giorno sale in cattedra a insegnare storia e di notte sale sui tetti a caccia d’intrighi carbonari e papali). In aggiunta, Mercurio è il metallo liquido su cui gli alchimisti non smettono di lambiccarsi, e che quindi esprime “il mistero e l’imprevedibilità”. In pari tempo, il dio Mercurius è patrono di ladri e malfattori, per la rapidità e la destrezza con cui lo fanno muovere i suoi calzari alati. Mercurio è tutte queste cose, e non una di meno: solo attraverso la totalità delle caratteristiche che si coagulano nel suo nome il professore può essere se stesso. Ogni anima nasce dalla diversità e pluralità degli elementi che in essa si rapprendono. Basta perderne uno perché dell’anima resti solo “un involucro vuoto”, simile a “un burattino senza burattinaio” (p. 17).

È esattamente quel che succede a Loi: quando Augustino ne previene le mosse, lo fa sentire spoglio di una delle sue caratteristiche più qualificanti: l’imprevedibilità. Il vero “caso” su cui il professore si ritrova a investigare è il suo. Il solo “mistero” su cui ruota la macchina scenica è lui stesso. Come resistere alla tentazione di sovrapporre alla figura del “burattino senza burattinaio” quella, amatissima, di Pinocchio? Come Mercurio, Pinocchio ha un nome parlante: rinvia alla pigna, a quell’escrescenza tenera del pino che è sostanza, materia del nostro beniamino. C’è un’ultima astuzia drammaturgica che vorrei portare all’attenzione. La dissertazione onomastica che si dispiega funziona quasi da Prologo: anticipando la vicenda cui assisteremo, rincara la dose della teatralità. Il finale della storia – come di consueto – ci riporta al principio: a quel “casting” che Loi bandisce per valutare le referenze degli aspiranti famigli (e ancora una volta, quant’è teatrale, questa trovata!).

Ora, Mercurio manca anzitutto del suo Ercole. Questo è il primo anello di una lunga catena di sottrazioni. Chi lo priva del rimanente? Leone. Che sta mitologicamente a Ercole come il cacio sta gastronomicamente ai maccheroni. Ma c’è di più. Leone è un ladro. Come il dio Mercurius di cui Loi porta il nome. Solo un ladro può risarcire del maltolto il dio del furto. Ecco che, con Leone, il caso è chiuso. Mercurio ritrova se stesso. E anche un nuovo famiglio.

GIACOMO: Leone è fondamentale, ma per me la figura indubbiamente più importante, proprio alla luce degli oggetti che fanno da sfondo alla microstoria che si intreccia alla principale, è proprio Augustino. Egli è il Demiurgo; una figura esterna che gioca con la realtà insensibile dei burattini, una sorta di divinità che non si dimostra però asettica e imperturbabile, bensì capace di interagire e di indirizzare il protagonista lungo l’arco dell’avventura in un’inquietante ambivalenza tra mondo reale e mondo fittizio dove il libero arbitrio viene parzialmente annichilito a vantaggio però dell’incredibile capacità riflessiva del professor Loi.

Del resto il fatalismo, come già detto, era una costante delle civiltà arcaiche e, come tale, ben si presta ad essere rappresentato in questo albo da una figura come quella del burattinaio/demiurgo, capace di dettare tempi e azioni della storia con una solennità che ri porta alla Weltanschaung degli antichi poemi eroici. Esemplare è l’Iliade, dove, durante lo scontro tra Ettore e Achille, gli Dèi, pur riconoscendo il valore dell’eroe troiano, devono cedere al destino, arbitro esterno ed eterno, abbandonando il figlio di Priamo all’ira del Pelide, nel momento esatto in cui il piatto della bilancia scende verso l’Ade lasciando così che sia Atropo a tagliare l’ultimo filo che, come un pupo, collega l’eroe omerico al proscenio del mondo mortale. Augustino, quindi, è una rappresentazione del Destino; ma al tempo stesso è un Hungan della tradizione Voodoo, vista la veridicità delle sue marionette, un depositario di conoscenze alchemiche e di verità ormai scomparse, capace di osservare e di leggere la realtà per poi riprodurla nel mondo parallelo del teatrino, dal piccolo palcoscenico della vita all’ancor più minuscolo spettacolo teatrale.

Nonostante la sua essenza quasi divina da “grande architetto dell’universo” (artistico), anche Augustino ha un punto di arrivo, una crescita personale, un termine di paragone da raggiungere, un faro di perfezione cui tendere: Ghetanaccio, il più famoso burattinaio della Roma papalina che lui considera suo maestro (Gaetano Santangelo, detto Ghetanaccio, è personaggio realmente esistito, probabilmente a lui è da ascrivere il perfezionamento della figura di Rugantino, che fu suo cavallo di battaglia. Morì in povertà di tubercolosi nel 1832.). Concedimi un’ultima osservazione: come hai già ricordato, tra Ercole e Leone esiste un legame onomastico Nell’iconografia classica Ercole viene rappresentato indossante una pelle di leone, quel leone di Nemea che era stato oggetto di una delle sue più grandi fatiche. Lo stesso Leone, perdigiorno romano, agisce a ritroso sulle orme di Ercole, per diventare poi egli stesso maggiordomo del professore.

Vi è pertanto un passaggio indiretto che si prefigura quasi come una trasmissione di poteri; come l’Ercole classico si identifica nel leone, poiché ne indossa la pelle, così Leone si identifica nel vecchio Ercole poiché ne vive la dedizione al padrone fino ad indossare egli, spiritualmente, la pelle di Ercole. Ed è questo che molto probabilmente passa alla mente di Loi nel comprendere le ragioni di Leone nel dialogo finale. In conclusione, l’albo si può considerare come un numero di transizione, dove l’avventura principale è in realtà un pretesto per parlarci di altro, con toni da iniziati e dove gli avvenimenti che toccano la vita del protagonista paiono essere solo uno sfondo per poter continuare lungo l’ingarbugliata ma perfetta matassa che l’autore ha creato nel microcosmo della Roma ottocentesca.

vibracion de motor

Aparatos de equilibrado: clave para el funcionamiento uniforme y productivo de las maquinas.

En el ambito de la ciencia moderna, donde la rendimiento y la fiabilidad del sistema son de gran relevancia, los sistemas de balanceo tienen un rol crucial. Estos dispositivos dedicados estan disenados para balancear y asegurar partes rotativas, ya sea en dispositivos industrial, medios de transporte de movilidad o incluso en equipos domesticos.

Para los profesionales en soporte de aparatos y los ingenieros, manejar con equipos de calibracion es importante para promover el funcionamiento estable y fiable de cualquier sistema giratorio. Gracias a estas alternativas innovadoras sofisticadas, es posible disminuir significativamente las sacudidas, el zumbido y la carga sobre los cojinetes, prolongando la duracion de partes valiosos.

Asimismo trascendental es el papel que tienen los aparatos de equilibrado en la soporte al usuario. El apoyo tecnico y el soporte regular aplicando estos equipos permiten proporcionar servicios de alta excelencia, mejorando la agrado de los clientes.

Para los titulares de negocios, la financiamiento en estaciones de calibracion y medidores puede ser esencial para optimizar la productividad y eficiencia de sus aparatos. Esto es sobre todo relevante para los empresarios que gestionan medianas y medianas organizaciones, donde cada aspecto vale.

Asimismo, los sistemas de ajuste tienen una extensa implementacion en el area de la seguridad y el monitoreo de calidad. Posibilitan encontrar probables fallos, impidiendo mantenimientos caras y perjuicios a los sistemas. Incluso, los indicadores generados de estos aparatos pueden usarse para optimizar procedimientos y mejorar la exposicion en motores de busqueda.

Las sectores de utilizacion de los equipos de ajuste incluyen multiples industrias, desde la produccion de transporte personal hasta el control de la naturaleza. No afecta si se trata de extensas manufacturas industriales o limitados talleres de uso personal, los aparatos de balanceo son indispensables para asegurar un operacion efectivo y sin riesgo de fallos.