Come promesso alla conclusione della serie con il numero 16, riprendiamo con la calma dei perdigiorno le nostre antilogie commentando i numeri dall’1 all’8 con il dialogo sempre arguto e acuto tra Chiara e Giacomo. Buone letture e ri-letture!

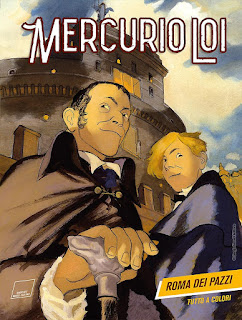

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Matteo Mosca

Roma dei pazzi. Mercurio Loi n.1

GIACOMO: Il cerchio: fin dagli albori dell’uomo più perfetta figura, simbolo dell’insieme, rappresentazione del principio primigenio, del sole, della vita; il tutto in uno e l’uno in tutto. Ricominciando a leggere Mercurio Loi, con il senno del poi (perdona la rima, assolutamente non voluta), ci si rende conto che il punto di arrivo e di partenza sono sempre stati nello stesso punto, di fronte a quella porta sul Lungotevere. È incredibile come la prima pagina in assoluto sia perfettamente speculare a quella dell’ultimo numero, a parte un piccolo, ma essenziale, particolare. Noi amanti del perdigiorno romano, però, sappiamo bene che non è un caso.

Del resto è un dato di fatto che Bilotta abbia infarcito la serie con citazioni e rimandi adatti ad un pubblico di iniziati. E non solo il cerchio; anche la porta, così come l’accoglienza del servitore, ci rimanda ad una rottura della quarta parete che ci introduce in un altro mondo, come se il fumetto si fosse trasformato di colpo in una macchina del tempo e l’ingresso della casa di Loi in uno wormhole o uno stargate capace di trasportarci con la mente nella Roma Papalina dei primi ottocento. La porta è in fondo un simbolo, un confine: “Per me si va nella città dolente” si potrebbe dire parafrasando il Sommo Poeta; perché è questa l’impressione che ci viene trasmessa nell’albo in oggetto, con un cupo presentimento da parte di Ercole, il famiglio del professore; presentimento che finirà per avverarsi, in un finale amaro e spiazzante, inaspettato, capace di lasciarci senza parole.

CHIARA: Sulla “sconclusione” del 16esimo numero abbiamo già speso le nostre considerazioni, e credo che l’inconcludenza de La Morte di Mercurio Loi consuoni perfettamente con l’“inincipienza” di Roma dei pazzi. Il primo numero non inizia: ti sprofonda in medias res, nella selva fittissima delle facce, delle voci, delle vie. L’autore si mostra poco cerimonioso: non chiarisce gli antefatti, non dispensa indicazioni introduttive. Non si preoccupa dell’etichetta. In ciò è onesto, perché gioca subito a carte scoperte col suo lettore, mettendogli davanti le vere regole del gioco, quasi gli dicesse: investi il tuo tempo in questo fumetto solo se sei disposto a perderlo; sali su questa carretta solo se non temi le strade accidentate. D’altra parte, come cantava qualcuno: “la retta è per chi ha fretta, non conosce pendenze, smottamenti e rimonte”.

È a pagina 37 che quest’ammonimento si trasforma in un annuncio programmatico, quando Mercurio dice a Ottone: “Lasciati andare alla distrazione di una passeggiata senza scopo… Ma presta anche attenzione a quello che ti riserva il caso”. Col senno di poi, queste parole risuonano come “profezia” che si è autoavverata: Mercurio ci ha educati a una lettura svagata ma sempre vigile; ci siamo intrattenuti coi suoi gustosi divertissement, senza però allentare il livello d’allerta, la ricettività verso i fatterelli più fortuiti e casuali. Perché nel mondo mercuriale sono proprio gli aspetti irrilevanti a farsi linee vettoriali del senso.

GIACOMO: C’è un altro punto su cui mi piacerebbe richiamare l’attenzione, partendo dal titolo: Roma dei pazzi. Chi è il pazzo? Il pazzo è colui che ha una visione del mondo completamente diversa, colui che è capace di squarciare il velo del sensibile per ragionare all’opposto, colui che riesce a vedere o a collegare le cose in maniera diversa dalla folla, dalla massa. Il pazzo è un reietto, ma al tempo stesso è colui che riesce a guardare la realtà da un’altra angolazione, elevandosi. Pazzo è Tarcisio, che si presenta in tutto il suo splendore luciferino nelle catacombe di Roma, creando trabocchetti degni dello sceneggiato degli anni ‘60 Batman con Adam West (e questo richiamo secondo me è assai importante, data la profonda analogia tra il Perdigiorno di Roma e il Cavaliere Oscuro di Gotham); ma pazzo è anche Mercurio, non solo perché costretto a testa in giù dalla trappola mortale di Tarcisio, ma anche perché capace di analizzare, novello Sherlock, i fatti sotto un’altra lente, fino a comprendere e a dipanare le oscure trame che la sua nemesi sta concertando contro l’ordine costituito.

La pazzia diventa pertanto una lente sotto la quale osservare il comportamento umano; del resto, nel periodo in cui l’albo è ambientato, alla luce del pensiero positivista, molti autori e molti artisti si erano dedicati a cercare di comprendere al meglio cosa fosse la follia, pur coi limiti della scienza medica di allora fino a darne una propria interpretazione; un esempio su tutti è dato dai famosi ritratti di alienati del pittore francese Théodore Gericault.“I pazzi sono i prediletti di Allah” recita un proverbio arabo, e non possiamo che concordare con l’antica saggezza popolare se ci fermiamo ad osservare, lungo l’intero albo, come i due “pazzi” Mercurio e Tarcisio, si rincorrono nel tentativo di superarsi l’un l’altro in intelligenza.

È interessante notare come la trama strutturata da Bilotta riesca a svilupparsi senza alcuna falla. Tutte le parti in gioco che vengono introdotte in questo numero hanno un loro perché e un loro scopo, e ogni loro azione ha una precisa logica e una precisa conseguenza sull’intero impianto del mondo onirico che l’autore ha sviluppato. La Roma dei Pazzi è veramente tale, per il semplice fatto che ogni singolo personaggio ci viene mostrato nell’affannarsi precipitosamente verso un risultato agognato che non è altro che una corsa verso il nulla, dato che qualcuno di più elevato, sia Loi che Tarcisio, ha già scelto per loro.

CHIARA: Potremmo dirla con Belforte, che fa propria la pregnante espressione del Lear: “palcoscenico di pazzi”. È nel solco di Shakespeare, di Byron, di Marco Tullio Cicerone, che s’inaugura l’usus mercuriale che personalmente amo di più: quello dell’intarsio letterario, che ora impreziosisce la superficie, ora si annida nelle pieghe più impensabili. Ma non è il solo usus cui il primo numero ci introduce: anche quest’albo è costellato di elementi che nel corso della serie conosceranno una loro ricorsività. Così è col giudice nano che troneggia nella prima vignetta della tavola di p. 39, con la sua bassezza di deandreiana e mastersiana memoria. Così è a pagina 13, laddove il trittico di vignette in cui compare Belforte ci dà un saggio di quel “pensiero figurato” che farà altre incursioni, in altri numeri. Così è a pagina 14, dove l’odore dell’abbacchio dispiega una pista olfattiva che anticipa un ennesimo motivo ritornante (piuttosto immediato il parallelo con Il cuoco mascherato).

Rileggere Roma dei pazzi significa ritrovare nella sua interezza un mondo di cui abbiamo seguito tutti gli stravolgimenti. La sensazione, però, è che si sia sempre conservato tale quale l’avevamo trovato. C’è una contraddizione in questo? Probabilmente sì. Così come c’è contraddizione in un narratore che, per un verso, degnifica il Caso, presentandocelo come solo grande autore di ogni tomo della Storia (umana o mercuriale che sia), e che, per un altro verso, nel predisporre il suo personalissimo piano autoriale, procede con studiatissima metodicità, lasciando al caso meno che niente. Dare una parvenza di casualità allo svolgimento di una storia pianificata con puntiglio quasi ossessivo richiedeva dell’arte. Ed è proprio da questa faglia logica che dirompe, tutt’intero, il fascino sempre fresco di Mercurio Loi.

GIACOMO: Ci sono altre piccole minuzie che possono passare in secondo piano ma che, ad una attenta rilettura, sono indubbiamente delle piccole perle che permettono di assaporare sempre di più la sensazione di “macchina del tempo” trasmessaci durante la lettura della prima pagina e che dimostrano la certosinità dell’autore nel cercare di ricreare una ambientazione quanto mai realistica, se non addirittura reale; il libro di Byron preso in mano dal colonnello Belforte, con tanto di citazione dello stesso nei suoi muti pensieri, ci trasporta in quell’atmosfera del primo romanticismo ottocentesco che viene confermata ancora di più dai discorsi dei carbonari durante la riunione con Ottone, volti al raggiungimento di quell’ideale ancora acerbo, ma già radicato, di Patria italiana; una Patria che all’epoca sembrava una chimera, ma che già si poteva intravedere nello scricchiolare della Restaurazione; un’epoca piena di eccessi e in equilibrio; un’epoca dove non vi era spazio per la pacificazione ma dove, al contrario, diventava necessario schierarsi, con una fazione o con l’altra e la neutralità non era ammessa; un’epoca di sentimenti vissuti pienamente, di ardori rivoluzionari e di repressione incontrollata, un’epoca appunto di “pazzi” e per “pazzi”, come la Roma di Mercurio Loi che Bilotta ci ha regalato in questa serie.

GIACOMO: Il cerchio: fin dagli albori dell’uomo più perfetta figura, simbolo dell’insieme, rappresentazione del principio primigenio, del sole, della vita; il tutto in uno e l’uno in tutto. Ricominciando a leggere Mercurio Loi, con il senno del poi (perdona la rima, assolutamente non voluta), ci si rende conto che il punto di arrivo e di partenza sono sempre stati nello stesso punto, di fronte a quella porta sul Lungotevere. È incredibile come la prima pagina in assoluto sia perfettamente speculare a quella dell’ultimo numero, a parte un piccolo, ma essenziale, particolare. Noi amanti del perdigiorno romano, però, sappiamo bene che non è un caso.

Del resto è un dato di fatto che Bilotta abbia infarcito la serie con citazioni e rimandi adatti ad un pubblico di iniziati. E non solo il cerchio; anche la porta, così come l’accoglienza del servitore, ci rimanda ad una rottura della quarta parete che ci introduce in un altro mondo, come se il fumetto si fosse trasformato di colpo in una macchina del tempo e l’ingresso della casa di Loi in uno wormhole o uno stargate capace di trasportarci con la mente nella Roma Papalina dei primi ottocento. La porta è in fondo un simbolo, un confine: “Per me si va nella città dolente” si potrebbe dire parafrasando il Sommo Poeta; perché è questa l’impressione che ci viene trasmessa nell’albo in oggetto, con un cupo presentimento da parte di Ercole, il famiglio del professore; presentimento che finirà per avverarsi, in un finale amaro e spiazzante, inaspettato, capace di lasciarci senza parole.

CHIARA: Sulla “sconclusione” del 16esimo numero abbiamo già speso le nostre considerazioni, e credo che l’inconcludenza de La Morte di Mercurio Loi consuoni perfettamente con l’“inincipienza” di Roma dei pazzi. Il primo numero non inizia: ti sprofonda in medias res, nella selva fittissima delle facce, delle voci, delle vie. L’autore si mostra poco cerimonioso: non chiarisce gli antefatti, non dispensa indicazioni introduttive. Non si preoccupa dell’etichetta. In ciò è onesto, perché gioca subito a carte scoperte col suo lettore, mettendogli davanti le vere regole del gioco, quasi gli dicesse: investi il tuo tempo in questo fumetto solo se sei disposto a perderlo; sali su questa carretta solo se non temi le strade accidentate. D’altra parte, come cantava qualcuno: “la retta è per chi ha fretta, non conosce pendenze, smottamenti e rimonte”.

È a pagina 37 che quest’ammonimento si trasforma in un annuncio programmatico, quando Mercurio dice a Ottone: “Lasciati andare alla distrazione di una passeggiata senza scopo… Ma presta anche attenzione a quello che ti riserva il caso”. Col senno di poi, queste parole risuonano come “profezia” che si è autoavverata: Mercurio ci ha educati a una lettura svagata ma sempre vigile; ci siamo intrattenuti coi suoi gustosi divertissement, senza però allentare il livello d’allerta, la ricettività verso i fatterelli più fortuiti e casuali. Perché nel mondo mercuriale sono proprio gli aspetti irrilevanti a farsi linee vettoriali del senso.

GIACOMO: C’è un altro punto su cui mi piacerebbe richiamare l’attenzione, partendo dal titolo: Roma dei pazzi. Chi è il pazzo? Il pazzo è colui che ha una visione del mondo completamente diversa, colui che è capace di squarciare il velo del sensibile per ragionare all’opposto, colui che riesce a vedere o a collegare le cose in maniera diversa dalla folla, dalla massa. Il pazzo è un reietto, ma al tempo stesso è colui che riesce a guardare la realtà da un’altra angolazione, elevandosi. Pazzo è Tarcisio, che si presenta in tutto il suo splendore luciferino nelle catacombe di Roma, creando trabocchetti degni dello sceneggiato degli anni ‘60 Batman con Adam West (e questo richiamo secondo me è assai importante, data la profonda analogia tra il Perdigiorno di Roma e il Cavaliere Oscuro di Gotham); ma pazzo è anche Mercurio, non solo perché costretto a testa in giù dalla trappola mortale di Tarcisio, ma anche perché capace di analizzare, novello Sherlock, i fatti sotto un’altra lente, fino a comprendere e a dipanare le oscure trame che la sua nemesi sta concertando contro l’ordine costituito.

La pazzia diventa pertanto una lente sotto la quale osservare il comportamento umano; del resto, nel periodo in cui l’albo è ambientato, alla luce del pensiero positivista, molti autori e molti artisti si erano dedicati a cercare di comprendere al meglio cosa fosse la follia, pur coi limiti della scienza medica di allora fino a darne una propria interpretazione; un esempio su tutti è dato dai famosi ritratti di alienati del pittore francese Théodore Gericault.“I pazzi sono i prediletti di Allah” recita un proverbio arabo, e non possiamo che concordare con l’antica saggezza popolare se ci fermiamo ad osservare, lungo l’intero albo, come i due “pazzi” Mercurio e Tarcisio, si rincorrono nel tentativo di superarsi l’un l’altro in intelligenza.

È interessante notare come la trama strutturata da Bilotta riesca a svilupparsi senza alcuna falla. Tutte le parti in gioco che vengono introdotte in questo numero hanno un loro perché e un loro scopo, e ogni loro azione ha una precisa logica e una precisa conseguenza sull’intero impianto del mondo onirico che l’autore ha sviluppato. La Roma dei Pazzi è veramente tale, per il semplice fatto che ogni singolo personaggio ci viene mostrato nell’affannarsi precipitosamente verso un risultato agognato che non è altro che una corsa verso il nulla, dato che qualcuno di più elevato, sia Loi che Tarcisio, ha già scelto per loro.

CHIARA: Potremmo dirla con Belforte, che fa propria la pregnante espressione del Lear: “palcoscenico di pazzi”. È nel solco di Shakespeare, di Byron, di Marco Tullio Cicerone, che s’inaugura l’usus mercuriale che personalmente amo di più: quello dell’intarsio letterario, che ora impreziosisce la superficie, ora si annida nelle pieghe più impensabili. Ma non è il solo usus cui il primo numero ci introduce: anche quest’albo è costellato di elementi che nel corso della serie conosceranno una loro ricorsività. Così è col giudice nano che troneggia nella prima vignetta della tavola di p. 39, con la sua bassezza di deandreiana e mastersiana memoria. Così è a pagina 13, laddove il trittico di vignette in cui compare Belforte ci dà un saggio di quel “pensiero figurato” che farà altre incursioni, in altri numeri. Così è a pagina 14, dove l’odore dell’abbacchio dispiega una pista olfattiva che anticipa un ennesimo motivo ritornante (piuttosto immediato il parallelo con Il cuoco mascherato).

Rileggere Roma dei pazzi significa ritrovare nella sua interezza un mondo di cui abbiamo seguito tutti gli stravolgimenti. La sensazione, però, è che si sia sempre conservato tale quale l’avevamo trovato. C’è una contraddizione in questo? Probabilmente sì. Così come c’è contraddizione in un narratore che, per un verso, degnifica il Caso, presentandocelo come solo grande autore di ogni tomo della Storia (umana o mercuriale che sia), e che, per un altro verso, nel predisporre il suo personalissimo piano autoriale, procede con studiatissima metodicità, lasciando al caso meno che niente. Dare una parvenza di casualità allo svolgimento di una storia pianificata con puntiglio quasi ossessivo richiedeva dell’arte. Ed è proprio da questa faglia logica che dirompe, tutt’intero, il fascino sempre fresco di Mercurio Loi.

GIACOMO: Ci sono altre piccole minuzie che possono passare in secondo piano ma che, ad una attenta rilettura, sono indubbiamente delle piccole perle che permettono di assaporare sempre di più la sensazione di “macchina del tempo” trasmessaci durante la lettura della prima pagina e che dimostrano la certosinità dell’autore nel cercare di ricreare una ambientazione quanto mai realistica, se non addirittura reale; il libro di Byron preso in mano dal colonnello Belforte, con tanto di citazione dello stesso nei suoi muti pensieri, ci trasporta in quell’atmosfera del primo romanticismo ottocentesco che viene confermata ancora di più dai discorsi dei carbonari durante la riunione con Ottone, volti al raggiungimento di quell’ideale ancora acerbo, ma già radicato, di Patria italiana; una Patria che all’epoca sembrava una chimera, ma che già si poteva intravedere nello scricchiolare della Restaurazione; un’epoca piena di eccessi e in equilibrio; un’epoca dove non vi era spazio per la pacificazione ma dove, al contrario, diventava necessario schierarsi, con una fazione o con l’altra e la neutralità non era ammessa; un’epoca di sentimenti vissuti pienamente, di ardori rivoluzionari e di repressione incontrollata, un’epoca appunto di “pazzi” e per “pazzi”, come la Roma di Mercurio Loi che Bilotta ci ha regalato in questa serie.

0 commenti