Il motto tutto disneyano del If you can dream it, you can do it, nel caso di Manuele Fior potrebbe essere a buona ragione riformulato in: If you can dream it, you can draw it.

L’autore non si contenta di disegnare quanto sogna: fa sì che anche il lettore scorra le pagine con la costante impressione di sognare quanto legge. Ne risulta un’esperienza di lettura simile a una seduta d’ipnosi, dalla quale ci si risveglia bruscamente, come per un battito di mani, con la sensazione (a molti familiare) d’aver lasciato un sogno a metà e con la speranza che riprenda esattamente da dove lo si era interrotto. Quando? Quando sarà finalmente dato alle stampe il secondo volume.

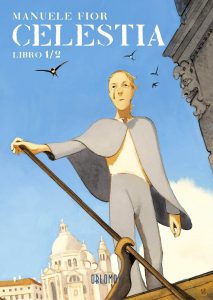

Celestia

Soggetto, sceneggiatura, disegni e copertina: Manuele Fior

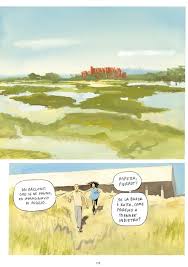

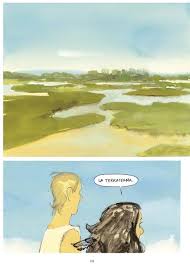

La storia di Celestia si muove quasi per intero lungo un corso d’acqua, e il viaggio acquatico, sia pure per brevi percorrenze, ha sempre un che di primordiale.

Più che una materia narrativa propriamente detta, Fior sembra maneggiare una materia psichica. Se ne può avere un’avvisaglia già a partire dal risguardo, con la sua enorme macchia nera alonata d’azzurro, che campeggia a tutta pagina e che per certi versi rassomiglia a una tavola del test di Rorschach. Ma la conferma di quest’intuizione, almeno per me, arriva con l’epigrafe che segue il frontespizio: è una frase desunta da Fondamenta degli incurabili, la splendida divagazione veneziana del poeta sovietico Iosif A. Brodskij, edita da Adelphi qualche anno fa. L’epigrafe recita: “Il lento procedere del vaporetto attraverso la notte era come il passaggio di un pensiero coerente attraverso il subconscio”. Riflettendoci a posteriori, ovvero a lettura ultimata, ben si capisce come la vicenda narrata in Celestia sia in tutto e per tutto equiparabile a quel vaporetto: una vicenda coerente, con un capo e una coda, che si svolge però in un ambiente visionario, della cui reale consistenza si dubita in ogni momento. Non è forse quel che accade nei sogni? Per quanto vi si succedano fatti strampalati, ci si crede strenuamente sino alla fine, sino al risveglio.

La storia è presto detta, e anzi l’autore in persona ne offre un mirabile sunto preliminare:

La grande invasione è arrivata dal mare. È risalita verso nord, lungo la terraferma.

Molti sono fuggiti, alcuni hanno trovato rifugio su una piccola isola della laguna.

Un’isola di pietra, costruita sull’acqua più di mille anni fa.

Il suo nome è Celestia.

Celestia è una Venezia densamente spopolata. Per i suoi canali, per le sue calli, per i suoi campi si aggirano rare presenze (rari nantes in gurgite vasto, se volessimo dirla col poeta). Si tratta per lo più di biscazzieri, donne di malaffare e giovani telepati che si sono consociati in un circolo esclusivo, con tutti i crismi della setta. Insomma, più che di figure, si tratta di figuri. Tra costoro c’è anche Pierrot, giovane mina vagante, irrequieta, insofferente ed insolente, che sembra trovare appagamento nella sua solitudine soltanto, e che vive con recalcitranza, quando non con aperto fastidio il rapporto con gli altri, si tratti del padre (specie di barbuto santone) o di Dora, la telepate che potrebbe anche amare, se solo ne trovasse la voglia e le energie. Chi sia Pierrot, cosa pensi, cosa provi e come si conduca nella vita sono cose su cui l’autore non spende una sola parola: lo si capisce da quel che gli fa fare e da quel che gli fa dire. Con pochi gesti e poche battute, Fior riesce a ritrarre in Pierrot la quintessenza della Giovinezza stessa, ma si badi: una giovinezza fatta di scazzo, disincanto, risentimento ed indolenza, la stessa che tanto ha fatto ringhiare Richard Hell, Johnny Thunders, Sid Vicious e gli altri messeri del No Future. Costretto, per un atto inconsulto, ad allontanarsi dall’isola, Pierrot salpa con Dora alla volta della Terraferma, laddove adulti ormai inabilitati a badare a loro stessi si sono rimessi alle cure sapienti di un ragazzino.

A ben vedere, sul piano narrativo, il piatto è talmente ricco che si fa fatica a stabilire di che portata si tratti: è una storia di formazione? Ha un impianto allegorico soggiacente? La si può inquadrare nel genere post-apocalittico?

Magari tutte, più probabilmente nessuna. Per come la vedo io, con Celestia l’autore ci consegna un apologo senza morale. Chi proprio vuol trovarne una, se la cerchi da solo.

Nessun artista, come Manuele Fior, ha la capacità di intavolare con i testi letterari dialoghi tanto felici e fruttuosi. Ne ha dato una prova irrefutabile con la trasposizione de La signorina Else, ma anche con il sontuoso lavoro d’illustrazione condotto intorno al romanzo di Gary La vita davanti a sé, nella riedizione Neri Pozza dello scorso anno. È fedele e rispettoso, ma al tempo stesso arricchente: all’immaginario degli autori assomma il suo, cosicché il fortunato lettore può trovarsi simultaneamente al cospetto di due Autorialità, parimenti prestigiose.

Proprio per via della lunga abitudine a dialogare con gli autori, ho il sospetto che Fior continui a misurarsi sotterraneamente con il Brodskij di Fondamenta degli incurabili. Nel testo in oggetto, il cigno di san Pietroburgo rilascia una dichiarazione di poetica che ben s’addice al nostro: “Le pagine che seguono hanno a che fare con l’occhio piuttosto che con qualche convinzione, comprese quelle sul modo di gestire un racconto. L’occhio precede la penna […] Avendo rischiato l’accusa di depravazione, non batterò ciglio a quella di superficialità. Le superfici – cioè la prima cosa che l’occhio registra – sono spesso più eloquenti del loro contenuto, che è provvisorio per definizione.”

Anche in Celestia la componente visiva è preminente rispetto alla fabula e vale come non mai la lezione oraziana dell’ut pictura poësis, perché la mano dell’artista e la penna del narratore riportano quanto l’occhio ha registrato. Da qui la naturalezza e la linearità con cui gli scenari e i fatti si susseguono, in barba alla loro inverosimiglianza.

C’è un altro luogo delle Fondamenta che mi ha ulteriormente persuasa circa la conversazione sotterranea tra Fior e Brodskij: “[…] come ha detto un poeta, le responsabilità cominciano nei sogni […] certe idee celestiali – aggettivo quantomai adatto a questa città – devono essere venute agli architetti di notte, mentre sognavano, perché nella realtà quotidiana non c’è nulla che possa ispirarle.”

L’architettura veneziana ha una presenza scenica tale, in Celestia, da poter contendere a Pierrot il ruolo di protagonista: pizzi marmorei, cornicioni, capitelli, cariatidi, frontoni, modanature, costruzioni gotiche e moresche, tutto reso con un rigore di linee da calcografia. Ma questo registro stilistico così rigoroso, geometrico ed esatto non è il solo che Fior sfoderi: specie con la complicità della tavolozza, con la quale ha raggiunto ormai una confidenza spaventosa, risolve intere figure e interi paesaggi in pure chiazze di colore. Colori veri, di come i pantoni non ce ne regalavano da un pezzo: dei veri blu, dei veri rossi, degli immaginifici verdi, misuratissimi nell’uso di ombreggiature e sfumature. Dei blu, dei rossi, dei verdi che mi sento di assimilare a quelli impiegati da Mattotti nella sua versione animata de La famosa invasione degli orsi in Sicilia (d’altro canto, molto di buzzatiano si potrebbe a buon diritto ravvisare anche in Celestia). Un’ultima considerazione sull’uso della griglia. Qui il genio visivo di Fior compie un balzo nella stratosfera: da pagina 35 a pagina 37, la tavola assume l’aspetto di uno specchio frantumato. Ogni vignetta è un frammento, talora non abbastanza esteso da riflettere il balloon nella sua interezza, tant’è che certe parole smarginano fuori dalla gabbia.

Cos’è quell’acqua su cui s’innalza Celestia se non un’immane superficie riflettente? La storia non vi si svolge, vi si specchia. Il lettore non ci si immedesima. Ci si sprofonda.

Избери дамски комплект, който се адаптира към твоята фигура и нужди

комплекти за жени [url=https://komplekti-za-jheni.com/]https://komplekti-za-jheni.com/[/url] .

Твоят нов любим спортен екип те очаква в нашата селекция

дамски спортни екипи [url=sportni-komplekti.com]sportni-komplekti.com[/url] .

Памучни дамски тениски за комфорт през целия ден, без компромис със стила

ефектни дамски тениски [url=http://www.teniski-damski.com]http://www.teniski-damski.com[/url] .

Готовые решения для семей, выбирающих строительство деревянного дома

строительство деревянных домов [url=https://stroitelstvo-derevyannyh-domov78.ru/]https://stroitelstvo-derevyannyh-domov78.ru/[/url] .

Незабываемая морская прогулка — аренда яхты на день в Сочи

аренда яхты сочи [url=arenda-yahty-sochi323.ru]arenda-yahty-sochi323.ru[/url] .

Уборка подъездов и мест общего пользования с регулярным обслуживанием

клининговая компания москва [url=https://kliningovaya-kompaniya0.ru]https://kliningovaya-kompaniya0.ru[/url] .

Магазин шин с сезонными акциями и выгодными комплектами

шины магазин [url=kupit-shiny0-spb.ru]kupit-shiny0-spb.ru[/url] .

Лучшие цены на душевые ограждения из стекла с установкой в вашем городе

душевые ограждения купить в спб [url=http://www.steklo777777.ru]http://www.steklo777777.ru[/url] .

Впечатляющая сувенирная продукция с логотипом для деловых мероприятий

изготовление сувенирной продукции [url=https://suvenirnaya-produktsiya-s-logotipom-1.ru/]https://suvenirnaya-produktsiya-s-logotipom-1.ru/[/url] .

Оформление лизинга без очередей и офисов — только через маркетплейс

маркетплейс лизинга [url=https://lizingovyy-agregator.ru]https://lizingovyy-agregator.ru[/url] .

Как арендовать яхту на пару часов для морской прогулки

яхты в сочи [url=https://www.arenda-yahty-sochi23.ru]https://www.arenda-yahty-sochi23.ru[/url] .

Build generalizable AI models with diverse and representative datasets

datasets [url=http://www.machine-learning-dataset.com/]http://www.machine-learning-dataset.com/[/url] .

Ежедневное питание на высшем уровне — сухой корм Jarvi

корм ярви для кошек отзывы ветеринаров [url=https://ozon.ru/category/vlazhnye-korma-dlya-koshek-12350/jarvi-elaman-100175853/review/]корм ярви для кошек отзывы ветеринаров[/url] .

Организация гражданской панихиды и предоставление ритуального зала

Ритуальные услуги в Ярославле [url=http://www.ritualnyye-uslugi.neocities.org]http://www.ritualnyye-uslugi.neocities.org[/url] .

Ev konforunda sinema keyfi için full hd film izleyin

4k izle film [url=hdturko.com]hdturko.com[/url] .

Что посмотреть во время отдыха в Гаграх — природа, история и уют

снять жилье в гаграх [url=http://otdyh-gagry.ru/]http://otdyh-gagry.ru/[/url] .

Kaliteden ödün vermeyenler için özel seçilmiş full hd film yapımları

film izle hd türkçe dublaj [url=http://filmizlehd.co/]http://filmizlehd.co/[/url] .

Уютные апартаменты и дома у моря для отдыха в Абхазии

отдых в абхазии недорого [url=http://otdyh-abhaziya01.ru/]http://otdyh-abhaziya01.ru/[/url] .

Когда требуется поверка и чем грозит её отсутствие

Организация поверки средств измерений [url=https://poverka-si-msk.ru/]Организация поверки средств измерений[/url] .

Экстренный выезд нарколога на дом при тяжелом похмельном синдроме

наркологи на дом [url=https://clinic-narkolog24.ru/]наркологи на дом[/url] .

Аренда жилья в Сухум посуточно рядом с набережной

сухум жилье цены [url=https://www.otdyh-v-suhumi1.ru]https://www.otdyh-v-suhumi1.ru[/url] .

Закажите доставку алкоголя онлайн и получите напитки в течение часа

доставка алкоголя на дом москва круглосуточно [url=https://alcocity01.ru/]алкопрезент 24 доставка алкоголя москва[/url] .

Стильное подстолье как основа современного дизайнерского стола

подстолье для большого обеденного стола [url=https://www.podstolia-msk.ru/]https://www.podstolia-msk.ru/[/url] .

Эксклюзивные бокалы для вина в ограниченных сериях

бокалы под вино большие на тонкой ножке [url=bokaly-dlya-vina.neocities.org]bokaly-dlya-vina.neocities.org[/url] .

Как отличить подлинный императорский фарфор от подделки

лфз фарфоровый завод официальный сайт цены интернет магазин [url=https://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com]https://www.imperatorskiy-farfor.kesug.com[/url] .

Выгодные предложения на jhl moto — акции и скидки

мотоцикл jhlmoto jhl [url=http://jhlmoto01.ru/]http://jhlmoto01.ru/[/url] .

Комплексный клининг квартиры за один день с гарантией чистоты

заказать клининг [url=https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/]https://www.kliningovaya-kompaniya10.ru/[/url] .

Лучшие планировки каркасных домов для семьи с детьми

каркасный дом в спб [url=http://karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/]http://karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/[/url] .

Лизинг нового и б/у коммерческого транспорта с экономией на старте

грузовые авто в лизинг [url=lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili]lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili[/url] .

Портфолио наших каркасных домов: реальные фото построенных объектов

каркасные дома под ключ проекты и цены [url=http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru]http://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru[/url] .

Выберите любой стиль — мы напечатаем его на футболке

печать на футболке [url=http://www.pechat-na-futbolkah777.ru]http://www.pechat-na-futbolkah777.ru[/url] .

Сравнение цен на деревянные дома под ключ: от типовых решений до эксклюзива

строительство деревянных домов под ключ проекты и цены [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru/]строительство деревянных домов под ключ проекты и цены[/url] .

Рейтинг клининговых компаний. Каждая компания имеет свои особенности и преимущества. Следует учитывать несколько важных аспектов при выборе клининговой компании.

Первый аспект, который необходимо учесть, это имидж компании. Изучение отзывов клиентов поможет вам понять, насколько хорошо работает компания. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие лицензий и сертификатов.

Второй значимый фактор — это спектр услуг, которые предлагает компания. Некоторые из них предлагают только уборку жилых помещений, а другие — офисов и торговых площадей. Проверьте, подходят ли предлагаемые услуги под ваши требования.

Не менее важный фактор — это стоимость предоставляемых услуг. Проведите сравнение цен у разных клининговых компаний, чтобы найти лучшее предложение. Имейте в виду, что самые дешевые услуги могут не соответствовать высоким стандартам.

В итоге, не торопитесь с выбором, следуя приведенным рекомендациям. Правильный выбор обеспечит вам качественную уборку и комфорт. Следите за обновлениями и рейтингами, чтобы находить лучшие клининговые компании.

клининговые компании рейтинг [url=https://uborka22.ru/]клининговые компании рейтинг[/url] .

Подстолья на колёсах — мобильные решения для коворкингов и студий

подстолье [url=http://www.podstolia-msk.ru/]http://www.podstolia-msk.ru/[/url] .

jhl moto — когда цена соответствует качеству

мотоцикл jhl [url=https://jhlmoto01.ru/]https://jhlmoto01.ru/[/url] .

Сфера клининга в Москве вызывает растущий интерес. Из-за напряженного ритма жизни в Москве многие люди обращаются к профессионалам для уборки.

Клиниговые фирмы предлагают целый ряд услуг в области уборки. Это может быть как ежедневная уборка квартир, так и глубокая очистка помещений.

При выборе компании, предоставляющей услуги клининга, стоит ознакомиться с ее отзывами и сроками работы. Клиенты должны понимать, что качественная уборка требует профессиональных навыков и соблюдения стандартов.

Таким образом, услуги клининга в Москве предоставляют возможность сэкономить время. Москвичи могут воспользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободить свое время для более важных дел.

клининг на дом [url=https://uborkaklining1.ru/]https://uborkaklining1.ru/[/url] .

Клининг складов и производственных помещений с соблюдением регламентов

клининг компания [url=http://www.kliningovaya-kompaniya10.ru]http://www.kliningovaya-kompaniya10.ru[/url] .

Гибкие условия лизинга коммерческого транспорта с быстрым одобрением заявки

лизинг коммерческих авто для ип [url=http://www.lizing-auto-top1.ru/]http://www.lizing-auto-top1.ru/[/url] .

Индивидуальный проект каркасного дома: адаптация под ваш стиль жизни

строительство каркасных домов в санкт петербурге [url=https://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/]https://spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/[/url] .

Нестандартные решения в печати на футболках — удивляйте вместе с нами

футболки с надписями на заказ [url=https://www.pechat-na-futbolkah777.ru]https://www.pechat-na-futbolkah777.ru[/url] .

Посетите наш сайт и узнайте о [url=https://uborka-chistota.ru/]клининг цены[/url]!

Клининговые услуги в Санкт-Петербурге становятся всё более популярными. С каждым годом увеличивается количество компаний, предоставляющих разнообразные услуги по уборке.

Пользователи услуг клининга отмечают высокое качество и удобство. Большинство компаний предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая все пожелания.

Клининговые компании предлагают различные варианты услуг, от регулярной уборки до разовых). Некоторые организации специализируются на уборке после ремонта или мероприятий, добавляя дополнительные услуги.

Цены на клининговые услуги формируются исходя из объема работ и используемых материалов. Заказчики могут подобрать различные варианты услуг, чтобы найти оптимальное решение.

Все [url=https://genuborkachistota.ru/]услуги клининга в Москве цены[/url] указаны в открытом доступе на сайте. Мы не навязываем лишних услуг и соблюдаем договорённости.

В последние годы клининг в Москве становится все более востребованным. Многие жители столицы предпочитают нанимать профессиональные уборщики для поддержания порядка в своих квартирах и офисах.

Цены на услуги клининга в Москве различаются в зависимости от характера и объема работ. Уборка квартиры, как правило, обойдется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от площади.

Клининговые компании предлагают дополнительные услуги, такие как мойка окон и чистка мебели. Эти услуги могут значительно увеличить общую стоимость уборки.

Перед выбором клининговой фирмы рекомендуется ознакомиться с различными предложениями на рынке. Обращайте внимание на отзывы и рейтинг выбранной клининговой компании.

Технологичный [url=https://uborka12.ru/]клининг сервис СПб[/url] — это современный подход к уборке. Профессиональные средства, техника и обученный персонал.

Услуги клининга в Санкт-Петербурге набирают популярность. Существует множество фирм, предоставляющих разнообразные клининговые услуги. Уборка квартир, офисов и общественных мест – это основные направления клининговых услуг.

Клиенты часто выбирают клининг для экономии времени. Так они освобождают время для выполнения более важных задач. Клиенты ценят клининг за возможность делегировать рутинные задачи.

Причина успеха клининговых компаний заключается в высоком уровне профессионализма. Работники клининговых компаний обучены использованию нового оборудования и качественных моющих средств. Эффективное использование техники дает возможность достигать быстрого и качественного результата.

Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг, чтобы удовлетворить свои потребности. Клиенты могут выбирать между разовыми и регулярными клининговыми услугами. Это дает возможность каждому найти наиболее выгодное предложение.

Успейте записаться на [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]барбершоп обучение[/url] с бонусами. Учитесь и выходите в профессию без лишней теории.

Все больше людей интересуются курсами барбера. Учебные заведения все чаще предлагают курсы для барберов. Спрос на услуги профессии барбера способствует увеличению числа обучающих программ.

На таких курсах обучают не только основам стрижки, но и искусству общения с клиентами. Учащиеся получают актуальные знания, которые помогут им построить карьеру в этой сфере. Они изучают различные стили и техники стрижки, а также уход за волосами и бородой.

После окончания курса, ученики могут начать работать в салонах или открыть собственный бизнес. Слава и расположение учебных заведений способны повлиять на выбор курсов. Необходи?мо внимательно изучить отзывы о курсах, прежде чем принять решение о записи.

В итоге, подходящие курсы барбера следует подбирать в зависимости от ваших амбиций и целей. С каждым днем рынок барберинга расширяется, поэтому качество образования становится решающим. Не забывайте, что успех в этой профессии зависит от постоянного обучения и практики.

Горячие блюда в азиатском стиле — [url=https://sakura-v-spb.ru/]вок заказать[/url] можно с доставкой на дом. Приготовим быстро, доставим вовремя.

Вок-заказ стал популярным способом получения вкусной еды на дом. Существует множество причин, почему вок-заказ стал любимым среди людей.

Вок-блюда можно заказать в больших и малых ресторанах, которые специализируются на этой кухне. Каждое заведение старается выделиться своим ассортиментом и акциями.

Рекомендуется ознакомиться с отзывами о заведениях, прежде чем делать заказ. Таким образом, вы сможете определить, какие ресторанные услуги наиболее надежные.

Не забывайте также про акции и скидки, которые предлагают многие заведения. Скидки на вок-блюда позволяют сэкономить деньги и попробовать что-то новенькое.

Побалуйте себя свежими роллами — [url=https://sushiyok.ru/]заказать суши[/url] можно в пару кликов. Быстрая доставка и отличное качество гарантированы.

Заказ суши – это легкая задача. Существует множество способов сделать это: от онлайн-приложений до звонка в ресторан. Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учесть.

Важно учитывать мнения других клиентов при выборе суши-ресторана. Изучите мнения клиентов о качестве блюд и уровне сервиса. Так вы сможете избежать возможных неприятных сюрпризов и выбрать заведение с хорошей репутацией.

Не забудьте обратить внимание на меню ресторана. Разные рестораны могут предлагать различные варианты суши и роллов. Не бойтесь экспериментировать с новыми вкусами и сочетаниями.

При заказе обязательно уточните, когда ожидается доставка. Уточнение времени доставки поможет избежать ожидания и обеспечит комфортное времяпрепровождение. Также важно узнать, есть ли доставка в вашу местность.

Un [url=https://show1-de-drones.com/]show de luces con drones[/url] puede transformar cualquier entorno en una experiencia mágica y sensorial. Nuestro equipo diseña secuencias lumínicas que flotan en el aire con perfecta coordinación y belleza.

La popularidad de los espectáculos de drones ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Estos eventos combinan tecnología, arte y entretenimiento. Las demostraciones de drones son frecuentemente vistas en festivales y celebraciones importantes.

Los drones equipados con luces generan figuras fascinantes en el firmamento. Los espectadores quedan maravillados con el espectáculo de luces y movimientos.

Numerosos planificadores de eventos eligen contratar a empresas expertas para llevar a cabo estos shows. Estas organizaciones poseen pilotos entrenados y tecnología avanzada.

El tema de la seguridad es vital en la planificación de estos shows. Se establecen medidas estrictas para asegurar la seguridad del público. El porvenir de los espectáculos de drones es alentador, gracias a las constantes mejoras en la tecnología.

Evde sinema keyfini yaşatan [url=https://onlinefilmturk.com/]hd dilm[/url] seçeneği, yüksek çözünürlükte filmleri hızlı ve kesintisiz izlemeniz için tasarlandı. Her zevke uygun seçenekler mevcut.

Günümüzde izleyiciler arasında yüksek çözünürlüklü filmlere olan talep önemli ölçüde arttı. Full HD formatı, filmleri inanılmaz ayrıntılarla sunarak etkileyici bir izleme deneyimi sağlar.

İzleyiciler, film izle 4k hizmeti sunan platformlar sayesinde kolayca Full HD filmlere erişebilir. Bu platformlar genellikle farklı zevklere hitap eden geniş tür seçenekleri sunar.

Ancak kaliteli bir izleme deneyimi için güvenilir siteleri seçmek önemlidir. Herhangi bir hizmete karar vermeden önce kullanıcı yorumlarını ve puanlamaları kontrol edin.

4k Full HD film izle seçeneği, birçok izleyici için sinematik bir deneyim sunar. Sevdiklerinizi davet edin ve Full HD filmlerin büyüleyici görüntülerinin keyfini çıkarın.

Türkçe altyazı veya dublaj fark etmeksizin istediğiniz filmi kolayca bulabilirsiniz. İzlemek için en iyi platformlardan biri olan sitemizde [url=https://trfilmcehennemi.com/]film izle türkçe[/url] seçeneği sizi bekliyor.

Son yıllarda, yayın hizmetlerinin popülaritesi hızla arttı. Yüksek kaliteli içerikler, özellikle Full HD ve 4K filmler, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. İzleyiciler, netlik ve detayları ön plana çıkaran daha sürükleyici deneyimler istiyor.

Full HD filmler 1920×1080 piksel çözünürlük sunarak etkileyici görsel kalite sağlar. Bu, özellikle büyük ekranlarda her detayın fark edilebildiği durumlarda belirgindir. Ancak, 4K filmler bu deneyimi daha da ileriye taşıyarak 3840×2160 piksel gibi çok daha yüksek bir çözünürlük sunar.

Tüketici tercihlerine yanıt olarak, yayın platformları artık geniş bir Full HD ve 4K film arşivi sunuyor. Bu, izleyicilere yeni çıkanları ve klasik filmleri en iyi kalitede izleme imkânı tanıyor. Bunun yanında, birçok yayın hizmeti yüksek çözünürlüklü formatlara özel orijinal içerik üretimine kaynak ayırıyor.

Sonuç olarak, yayın platformlarındaki Full HD ve 4K film trendi izleyici tercihindeki değişimi yansıtıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte, izleme deneyimlerimizde daha yenilikçi çözümler görmemiz muhtemeldir. Bu da şüphesiz sinema ve ev eğlencesinin geleceğini şekillendirecektir.

Узнайте больше и запишитесь на консультацию по [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]телефону наркологической клиники[/url]. Наши операторы в Санкт-Петербурге ответят на вопросы и подберут удобное время.

В наркологической клинике пациенты находят поддержку и лечение для преодоления зависимостей. В учреждении работают опытные врачи и консультанты, которые занимаются лечением зависимостей.

Клиника специализируется на лечении различных форм зависимостей, включая алкогольную и наркотическую. Комплексный подход к лечению включает как медицинские, так и психологические методы.

Специалисты работают с клиентами над психологическими аспектами их зависимостей. Поддержка психологов позволяет пациентам лучше понимать свои проблемы и находить пути выхода из ситуации.

Процесс реабилитации может занять различное время, в зависимости от сложности случая. Несмотря на сложности, победа над зависимостью крайне ценна.

Найдите идеальный препарат для поддержания внимания и концентрации. В нашем [url=https://magazin-nootropov.ru/]магазин ноотропов[/url] представлены лучшие варианты для любой цели.

Ноотропы — это специальные соединения, влияющие на работу мозга и увеличивающие его производительность. Они могут помочь повысить концентрацию, память и общее состояние организма.

Среди ноотропов можно выделить разнообразные препараты, включая как искусственные, так и натуральные. Каждый из них имеет свои уникальные свойства и эффекты.

Природные источники ноотропов, например, женьшень и гинкго билоба, славятся своими благотворными свойствами. Данные природные ноотропы широко используются в лечебных целях для повышения внимательности и памяти.

Синтетические ноотропы, такие как пирацетам, были разработаны для более целенаправленного воздействия. Эти средства активно используют для терапии различных когнитивных нарушений, например, проблем с памятью.

Начните путь к своему дому с выбора из огромной базы. У нас самые популярные [url=https://proekty-domov1.ru/]готовые проекты домов[/url] для разных регионов и климатических условий.

Все больше людей обращают внимание на проекты домов при выборе жилья. Определение подходящего проекта дома является решающим шагом на пути к уюту и комфорту.

Существует множество стилей и разновидностей проектов домов. Каждый человек может найти что-то подходящее для себя.

Учитывать размеры земельного участка — это первостепенная задача при выборе проекта. Анализировать климатические условия и окружение также следует при выборе проекта.

С использованием современных технологий возможно разработать индивидуальные проекты домов. Каждый проект можно настроить в соответствии с требованиями клиента.

Планируете бюджетный, но качественный отдых? Узнайте актуальные расценки на размещение в Джубге на нашем сайте. Мы собрали лучшие предложения, чтобы ваш [url=https://otdyh-v-dzhubge.ru/]джубга отдых цены[/url] были максимально выгодными.

Джубга — это прекрасное место для отдыха на Черном море. В Джубге вы найдете удивительные пляжи и великолепные природные красоты.

Множество туристов приезжает сюда каждый год, чтобы насладиться местными достопримечательностями. Среди популярных мест можно выделить водопады и дольмены.

В Джубге можно найти множество развлекательных мероприятий для всей семьи. Здесь можно заниматься различными видами активного отдыха, включая водные виды спорта и прогулки.

Отдых на пляже — это неотъемлемая часть вашего пребывания в Джубге. Пляжная жизнь в Джубге включает в себя купание, принятие солнечных ванн и дегустацию местной кухни в уютных кафе.

Ориентируйтесь на реальные цифры при планировании. Узнайте средние [url=https://otdyhabhaziya01.ru/]абхазия цены[/url] на основные товары и услуги курорта.

Абхазия — удивительное место для отдыха, полное красоты и уникальности. Её живописные пейзажи, мягкий климат и теплое море привлекают туристов со всего мира.

Среди путешественников Абхазия пользуется большой популярностью благодаря своим природным богатствам. Отдых в Абхазии предлагает как спокойные пляжные дни, так и захватывающие приключения.

Выбор жилья в Абхазии впечатляет: от уютных гостевых домов до современных гостиниц. Гастрономическая культура Абхазии порадует даже самых искушённых гурманов.

Путешествие в Абхазию станет прекрасной возможностью для расслабления и восстановления сил. Абхазия ждёт вас с открытыми объятиями и множеством новых впечатлений.

Процесс аренды жилья в Туапсе стал максимально простым и прозрачным. Выбирайте из сотен вариантов, фильтруйте по параметрам и бронируйте онлайн [url=https://otdyh-v-tuapse.ru/]снять жилье в туапсе[/url].

Отдых в Туапсе позволяет насладиться чудесными пляжами и теплым климатом. Это курорт, известный своими великолепными пляжами и мягким климатом.

В летний сезон курорт наполняется туристами, желающими отдохнуть и заняться различными видами спорта. Гостям доступны различные развлечения, от водных видов спорта до вечерних мероприятий.

Курорт предлагает широкий выбор отелей и пансионатов, подходящих для разных предпочтений. Ценовой диапазон очень разнообразен, что позволяет каждому выбрать подходящий вариант.

Обязательно уделите время осмотру местных достопримечательностей и заповедников. Это позволит вам получить яркие ощущения и насладиться естественными красотами местности.

Погода, карта поселка, отзывы туристов – вся информация для успешного [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]отдых в архипо осиповке 2025[/url] собрана на нашем портале для вашего удобства.

Архипо-Осиповка — идеальное направление для вашего летнего отпуска. Отдых в этом курортном поселке привлекает туристов своим мягким климатом и великолепными видами.

Пляжи этого курорта известны своим чистым песком и спокойными водами. На пляжах Архипо-Осиповки доступны различные водные виды спорта и развлекательные программы.

Разнообразие мест для проживания в Архипо-Осиповке удовлетворит любые потребности отдыхающих. Вы можете выбрать как роскошные отели, так и более бюджетные варианты, подходящие для всей семьи.

Здесь вы найдете множество развлечений для всей семьи. Вы сможете насладиться прогулками вдоль побережья, участвовать в экскурсиях и посещать местные мероприятия.

El [url=https://show1-de-drones.com/]espectaculo de drones[/url] está diseñado para sorprender y emocionar desde el primer segundo, creando una atmósfera mágica que se adapta a la temática y objetivos de tu evento. Cada vuelo se convierte en un acto visual de alto impacto.

El espectáculo de drones ha ganado popularidad en los últimos años. Estos espectáculos fusionan innovación tecnológica, expresión artística y entretenimiento. Las demostraciones de drones son frecuentemente vistas en festivales y celebraciones importantes.

Los drones equipados con luces generan figuras fascinantes en el firmamento. Las audiencias suelen quedar asombradas por la combinación de luces y coreografías.

Muchos organizadores optan por contratar compañías especializadas para estos eventos. Estas organizaciones poseen pilotos entrenados y tecnología avanzada.

La seguridad es un aspecto crucial en estos espectáculos. Se establecen medidas estrictas para asegurar la seguridad del público. El futuro de estos eventos es brillante, con innovaciones tecnologías en continuo desarrollo.

Современная [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]наркоклиника СПб[/url] использует в лечении только сертифицированные препараты и проверенные психотерапевтические методики. Безопасность пациентов – приоритет.

Наркологическая клиника — это место, где люди могут получить профессиональную помощь в борьбе с зависимостями. Здесь работают квалифицированные специалисты, готовые помочь каждому пациенту.

Клиника специализируется на лечении различных форм зависимостей, включая алкогольную и наркотическую. Лечение осуществляется с использованием сочетания медикаментозной терапии и психологической поддержки.

Специалисты работают с клиентами над психологическими аспектами их зависимостей. Это помогает пациентам не только избавиться от физической зависимости, но и предотвратить рецидивы.

Длительность реабилитации варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Однако, завоевание контроля над своей жизнью стоит затраченных усилий.

Освежите мышление и справляйтесь с нагрузками эффективнее — [url=https://magazin-nootropov.ru/]ноотропы купить в москве[/url] с гарантией результата.

Ноотропы — это специальные соединения, влияющие на работу мозга и увеличивающие его производительность. Ноотропы используются для стимуляции умственной активности, улучшения памяти и повышения уровня внимания.

Среди ноотропов можно выделить разнообразные препараты, включая как искусственные, так и натуральные. Каждый из них имеет свои уникальные свойства и эффекты.

Природные источники ноотропов, например, женьшень и гинкго билоба, славятся своими благотворными свойствами. Данные природные ноотропы широко используются в лечебных целях для повышения внимательности и памяти.

Синтетические ноотропы, такие как пирацетам, были разработаны для более целенаправленного воздействия. Они часто применяются для лечения различных нарушений, включая проблемы с памятью.

Архипо-Осиповка – отличный выбор для тех, кто ценит сочетание моря, гор и развитой инфраструктуры. Узнайте все нюансы [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]архипо осиповка отдых[/url] и подготовьтесь к поездке.

Архипо-Осиповка — идеальное направление для вашего летнего отпуска. Множество отдыхающих выбирает Архипо-Осиповку, чтобы насладиться солнечными днями и красотой природы.

Местные пляжи отличаются чистотой и комфортом, что делает их идеальными для семейного отдыха. Купание и водные развлечения делают отдых здесь незабываемым.

В этом курортном поселке можно найти различные варианты жилья на любой вкус и бюджет. Вы можете выбрать как роскошные отели, так и более бюджетные варианты, подходящие для всей семьи.

Местные развлечения порадуют как детей, так и взрослых. Прогулки по набережной, экскурсии и местные фестивали — все это создаст незабываемые впечатления.

Добавьте в свой отдых элемент роскоши — [url=https://arenda-yahty-sochi07.ru/]яхты сочи[/url] предоставляют возможность насладиться морской прогулкой в полном комфорте и отличной компании.

Чартер яхты становится все более популярным среди любителей отдыха. Поездка на яхте дает возможность отдохнуть и насладиться свежим воздухом.

Подбор яхты — ключевой момент, который стоит учитывать при планировании отдыха. Необходимо учитывать тип и размер яхты, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

При аренде яхты важно внимательно изучить все пункты договора. Некоторые компании могут предлагать дополнительные услуги, такие как капитан или экипаж.

Важно правильно спланировать маршрут, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Проведите время в красивейших местах, которые доступны только с воды.

Play and enjoy vibrant slot mechanics with [url=https://sweet-bonanza25.com/]bahsegel sweet bonanza[/url], delivering an exceptional blend of fun and real earnings.

The Sweet Bonanza slot game has gained immense popularity among online casino enthusiasts. With its bright graphics and engaging mechanics, it stands out as a top choice.

The primary attraction of Sweet Bonanza lies in its unique features. The game employs a cascading reel system, enabling players to achieve several wins with one spin.

Additionally, it includes a free spins bonus that elevates gameplay. Activating this feature can result in significant winnings, adding to its allure.

To sum up, Sweet Bonanza is a captivating slot game that offers much to players. Its colorful aesthetics and lucrative features attract a wide range of players, from novices to veterans.

Собственные производственные линии и современное оборудование. Доверьтесь [url=https://nozhnichnyy-podemniki15.ru/]производству ножничных подъемников[/url] с многолетним опытом работы на рынке.

Ножничный подъемник — это одно из самых популярных средств подъемной техники. Он обеспечивает надежное и безопасное поднятие материалов и рабочих на высоту.

Основное преимущество ножничного подъемника заключается в его компактности и маневренности. Такое преимущество делает их идеальными для работы в условиях ограниченного пространства.

Также стоит отметить, что ножничные подъемники имеют широкий диапазон регулировки высоты подъема. Возможность настройки высоты делает их универсальными для различных типов работ.

Ножничные подъемники часто используются в строительстве, на складах и в торговле. Эти подъемники являются важным инструментом, обеспечивающим безопасность и удобство работы на высоте.

Всестороннее описание возможностей и ограничений оборудования. Изучите детальные [url=https://gruzovyepodemniki-odnomachtovye15.ru/]характеристики одномачтовых подъемников[/url], чтобы убедиться в их соответствии вашим задачам.

Одномачтовые подъемники стали весьма распространены благодаря своей универсальности. Этот вид подъемника используется для выполнения множества задач.

Важно подчеркнуть, что одномачтовые подъемники очень мобильны. Их просто перемещать и монтировать.

Еще одно важное преимущество – это их компактность. Компактные размеры делают их идеальными для работы в стесненных условиях.

Однако, как и любое оборудование, одномачтовые подъемники имеют свои недостатки. Одно из ограничений – это малая грузоподъемность в сравнении с другими типами подъемников. Важно учитывать все характеристики при выборе подъемника.

Погрузитесь в мир азартных игр с [url=https://vavadacasino.wuaze.com]казино vavada[/url] и откройте для себя невероятные возможности выигрыша!

Vavadacasino.wuaze.com – отличный выбор для тех, кто ищет развлечения в мире азартных игр. На Vavadacasino.wuaze.com вам предложат множество различных игр, чтобы удовлетворить любые предпочтения игроков.

Одним из основных преимуществ является простота регистрации. Процедура регистрации занимает минимальное количество времени, и каждый сможет ее пройти. Сразу после регистрации пользователи могут внести депозит и приступить к игре.

Vavadacasino.wuaze.com предлагает разнообразные бонусы и акции для своих пользователей. Бонусы позволяют игрокам значительно увеличить свои шансы на победу и сделать игру более увлекательной. Пользователи имеют возможность воспользоваться как приветственными предложениями, так и постоянными акциями.

Безопасность пользователей является приоритетом для Vavadacasino.wuaze.com. Платформа применяет новейшие методы шифрования для обеспечения безопасности личной информации. Игроки могут спокойно наслаждаться игрой, не беспокоясь о безопасности своих данных.

Работаете с профессионалами — получаете профессиональный результат. Раздел [url=https://best-photographers-moscow.ru/]фотограф москва[/url] поможет выбрать исполнителя с нужным опытом и стилем съёмки.

Отличные фотографы играют значительную роль в искусстве фотографии. В этой публикации мы обсудим ряд выдающихся фотографов, чьи снимки оставляют неизгладимое впечатление.

В числе первых можно отметить фотографа, чьи работы известны повсюду. Данный фотограф умеет ловить моменты, запечатлевая их во всей красе.

Еще одним замечательным представителем является фотограф, который специализируется на портретной съемке. Его работы отличаются глубоким пониманием человека и его внутреннего мира.

В заключение стоит упомянуть мастера, который специализируется на съемке природы. Снимки этого фотографа поражают своей яркостью и детальной проработкой.

Если вы ищете осознанного и надёжного человека, способного выносить вашего малыша, начните с нас. Мы поможем вам организовать [url=https://deti-eto-schastie.ru/]поиск сурмамы[/url] с учётом всех требований.

Суррогатное материнство — это процесс, позволяющий создать семью для тех, кто не может стать родителем самостоятельно. Эта практика становится все более популярной и востребованной в современном обществе.

Различают два основных типа суррогатного материнства: традиционное и гестационное. При традиционном типе суррогатного материнства суррогатная мама становится биологической матерью, так как используется ее яйцеклетка. В отличие от этого, при гестационном суррогатном материнстве эмбрион создается с использованием яйцеклетки и сперматозоидов намеревающихся родителей.

Прежде чем обратиться к суррогатным матерям, следует взвесить все за и против данного шага. Потенциальные родители должны осознать все финансовые, юридические и эмоциональные нюансы, которые могут влиять на их решение. Ключевым моментом является выбор агентства, которое предоставит всестороннюю помощь на этапе подготовки и реализации суррогатного материнства.

Суррогатное материнство затрагивает как медицинские, так и социальные аспекты, включая права и обязанности всех участников. Поддержка и понимание со стороны общества играют важную роль в создании позитивного имиджа этой практики. Таким образом, суррогатное материнство может стать реальным шансом для семей, мечтающих о детях, при условии соблюдения этических норм и правовых требований.

У нас вы найдете лучшие решения для вашего интерьера с натяжными потолками: [url=https://natyazhnyepotolki.neocities.org/]світлодіодна стрічка на стелю[/url].

Натяжные потолки — это прекрасный способ обновить интерьер вашего дома. Подобное оформление интерьера сочетает в себе красоту и функциональность. Натяжные потолки могут скрывать неровности, проводку и другие недостатки.

Важно правильно подбирать материалы и технологии для натяжных потолков. Выбор натяжного потолка включает в себя множество материалов, среди которых ПВХ и ткани. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки, которые важно знать.

Установка натяжного потолка требует определенных навыков, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Профессиональные установщики гарантируют высокое качество и отсутствие ошибок. При выборе сложных решений важно, чтобы установку проводили специалисты.

Данный вид потолков не требует сложного ухода. Для их чистки достаточно использовать мягкие губки и обычные чистящие средства. Однако избегайте использования абразивных средств, которые могут повредить поверхность. Таким образом, натяжные потолки — это практичное и эффектное решение для вашего интерьера.

Современные технологии и качественные материалы позволяют возводить [url=https://karkasnye-doma0.ru/]каркасный дом[/url], который отвечает всем требованиям комфорта и энергоэффективности. Закажите расчет стоимости на сайте.

В последнее время каркасные дома привлекают всё больше внимания среди людей, желающих построить жильё. Каркасные дома имеют множество плюсов, включая короткий срок постройки и отличные теплоизоляционные свойства.

Основным преимуществом каркасных конструкций является их доступная цена. С помощью каркасных технологий можно минимизировать расходы на материалы и рабочую силу.

Кроме того, каркасные дома легко адаптируются под различные климатические условия. С их помощью вы сможете создать комфортное жильё как в холодных, так и в тёплых регионах.

Однако, стоит также учитывать недостатки каркасных домов. Одним из минусов каркасных домов является их меньшая пожарная безопасность по сравнению с традиционными кирпичными постройками. Эти аспекты важно принимать во внимание при выборе типа дома.

Вы можете [url=https://proekty-domov0.ru/]проект дома купить готовый[/url] и сразу приступить к реализации, не тратя время на долгие согласования и технические разработки.

Проекты домов — это важный аспект для каждого, кто планирует строительство. Разработка качественного и функционального проекта может значительно упростить процесс строительства.

Первый шаг в проектировании дома заключается в выборе его стиля и конструкции. Следует принимать во внимание не только свои желания, но и специфику участка, где планируется строительство.

После выбора стиля необходимо продумать планировку внутренних пространств. Здесь стоит учитывать функциональность каждого помещения и взаимодействие между ними.

Кроме того, необходимо задуматься о том, какие материалы и технологии будут использоваться при строительстве. Качество и тип материалов напрямую повлияют на срок службы и эксплуатацию дома.

Для углубленного изучения продвижения подойдет [url=https://seoflagman.ru/]продвинутый курс seo[/url], в котором раскрываются сложные техники и стратегии SEO-работы.

Курсы SEO становятся все более популярными среди современных предпринимателей. Эти курсы помогают освоить основные принципы продвижения сайтов в поисковых системах.

Первый шаг к успешному продвижению — изучение основ SEO. Курсы обычно охватывают такие темы, как ключевые слова, контент и ссылочная стратегия.

Участие в практических заданиях помогает закрепить теоретические сведения. Участники курсов работают с реальными проектами, что помогает им лучше подготовиться к будущей работе.

По окончании курсов многие участники получают сертификаты, подтверждающие их уровень подготовки. Сертификаты об окончании курсов SEO могут значительно повысить шансы на успешное трудоустройство.

При формировании бюджета учитывайте [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]дом деревянный под ключ цена[/url] — стоимость зависит от площади, планировки и выбранных материалов.

В последнее время деревянные дома под ключ привлекают внимание людей, стремящихся к уютному загородному отдыху. Эти конструкции завораживают своей натуральной красотой и экологичностью.

Одним из главных преимуществ таких домов является их быстрая постройка. Современные технологии позволяют возводить такие здания в кратчайшие сроки.

Деревянные дома славятся хорошей теплоизоляцией. Зимой в них тепло, а летом они остаются прохладными.

Обслуживание деревянных домов не вызывает особых трудностей и не требует значительных усилий. Периодическая обработка древесины защитными составами значительно увеличивает долговечность дома.

Гибкие программы [url=https://lizing-auto-top77.ru/]лизинга коммерческих автомобилей[/url] подойдут для организаций и ИП. Минимальный пакет документов и быстрая обработка заявки помогут запустить бизнес без промедлений.

Лизинг автомобилей для коммерческих нужд является выгодным решением для компаний. С его помощью можно быстро обновить автопарк, не прибегая к большим расходам.

Важно отметить, что лизинговые компании часто предлагают выгодные условия по обслуживанию. Компании могут сосредоточиться на ведении своего дела, не отвлекаясь на вопросы эксплуатации.

Важно подобрать оптимальные условия договора лизинга для комфортного использования транспорта. Фирмы могут адаптировать условия лизинга под свои финансовые возможности.

Важно также учитывать налоговые преимущества лизинга. Это делает лизинг еще более привлекательным для бизнеса, стремящегося минимизировать затраты.

На платформе собраны анкеты женщин, готовых к осознанному сотрудничеству. Мы объединяем тех, кому необходимы [url=https://deti-eto-schastie.ru/]суррогатные мамы[/url], и тех, кто готов подарить счастье родительства.

Суррогатное материнство открывает двери для семей, мечтающих о детях, но не способных их родить. Эта практика становится все более популярной и востребованной в современном обществе.

Суррогатное материнство делится на два основных типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При традиционном типе суррогатного материнства суррогатная мама становится биологической матерью, так как используется ее яйцеклетка. Гестационное суррогатное материнство предполагает, что эмбрион формируется вне тела суррогатной матери.

Прежде чем обратиться к суррогатным матерям, следует взвесить все за и против данного шага. Необходимо учитывать финансовые, юридические и эмоциональные аспекты, которые могут возникнуть в процессе. Выбор подходящего агентства, которое будет сопровождать на каждом этапе, играет ключевую роль в успешном завершении процесса.

Суррогатное материнство — это не только медицинская процедура, но и важная социальная практика. Общественная поддержка и осведомленность о суррогатном материнстве помогают разрушить стереотипы и предвзятости. В итоге, суррогатное материнство предоставляет возможность стать родителями тем, кто не может иметь детей, если это происходит с соблюдением всех необходимых норм и правил.

Создание уникального гардероба начинается с деталей — [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]заказ футболки со своим принтом[/url] откроет новые возможности для самовыражения и подарит вам уверенность.

Футболки с индивидуальными принтами — отличное средство самовыражения. Технологии печати открывают широкие горизонты для дизайнеров и любителей моды.

Среди самых распространенных технологий печати можно выделить несколько основных. Например, трафаретная печать известна своей долговечностью и яркостью красок. Еще одним интересным методом является цифровая печать, позволяющая создавать сложные и детализированные изображения.

При выборе метода печати стоит учитывать не только дизайн, но и тип ткани. Разные материалы могут по-разному реагировать на различные методы печати.

Объем заказа также влияет на выбор метода печати и его стоимость. Если вам нужно напечатать много футболок, лучше выбрать трафаретный метод, а цифровая печать больше подходит для небольших тиражей.

[url=https://metall-tula1.ru/]Круг нержавеющий[/url] отлично подходит для изготовления высококачественных деталей, требующих стойкости к износу и коррозии. Надежность и долговечность гарантированы.

Металлопрокат является основой для многих промышленных процессов. Он находит широкое применение в строительстве, машиностроении и других сферах. Существуют разнообразные виды металлопроката, которые подходят для разных задач.

Среди основных типов металлопроката выделяют стальные, алюминиевые и медные изделия. Каждый вид металлопроката обладает уникальными характеристиками и преимуществами. Сталь известна своей прочностью, в то время как алюминий выгодно отличается легкостью и стойкостью к коррозии.

Способы обработки также влияют на классификацию металлопроката. Металлопрокат может быть представлен в виде горячекатаных, холоднокатаных и профилированных изделий. Определение способа обработки зависит от предполагаемых условий использования и требований к материалу.

Важные аспекты при покупке металлопроката включают тип, качество и поставщика. Качество металлопроката может значительно влиять на итоговый результат и долговечность конструкции. Поэтому рекомендуется выбирать проверенных производителей и внимательно проверять сертификаты.

Готовые решения [url=https://karkasnye-doma-vspb0.ru/]каркасные дома санкт петербург[/url] подойдут тем, кто ценит экологичность и рациональный подход к строительству. Быстрая реализация — без потери качества.

Каркасные дома приобрели огромную популярность среди застройщиков и покупателей. Они предлагают множество преимуществ, таких как быстрая сборка и высокая теплоизоляция.

При строительстве каркасного дома важно учитывать качество используемых материалов. Важным аспектом являются утеплитель и внешняя отделка, на которых не стоит экономить.

При выборе каркасного дома следует обращать внимание на проект и размеры. Грамотное планирование поможет сделать пространство максимально удобным и функциональным.

В итоге, каркасный дом может стать идеальным вариантом для вашего будущего жилья. Кроме того, возведение такого дома не требует больших временных и финансовых затрат.

Качественная уборка квартир, офисов, коттеджей и складов от [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-spb-01.ru/]клининговая компания спб[/url]. Гарантируем профессиональный подход, оперативность и индивидуальный сервис.

Профессиональные очистительные услуги в Санкт-Петербурге – это необходимость для многих людей и организаций. Чистота и порядок имеют большое значение в жизни. Существуют профессиональные компании, предоставляющие услуги клининга.

Первым шагом в выборе клининговых услуг является определение своих потребностей. Вам стоит решить, нужны ли вам услуги для дома или бизнеса. Также важно учитывать частоту уборки.

Второй этап – найти проверенного подрядчика. Изучите отзывы о клининговых услугах, чтобы сделать правильный выбор. Проверенные клининговые организации обязательно дадут гарантии на результат.

И последнее, перед тем как остановиться на компании, сравните расценки. Стоимость уборки может варьироваться в зависимости от компании. Дорогие услуги не всегда гарантируют высокое качество.

Флагманский [url=https://apple-tula1.ru/]iPhone 16 Pro Max[/url] выделяется продвинутыми функциями и большим экраном, который идеально подходит для мультимедийных задач.

Apple – один из ведущих брендов в области технологий. Apple выпускает разнообразные товары, начиная от iPhone и заканчивая iPad и Mac.

Инновационный дизайн продукции Apple – один из ключевых факторов ее успеха. Apple всегда нацелена на повышения удобства пользования и функциональности своих товаров.

Система продуктов и услуг Apple формирует неповторимый опыт для своих пользователей. Продукция Apple обладает высокой степенью совместимости, что делает их использование более удобным.

Хотя цены на продукцию Apple могут быть высокими, они все равно пользуются популярностью. Потребители ценят качество, надежность и инновационные технологии, которые предлагает компания.

Закажите [url=https://genuborka11.ru/]клининг генеральная уборка квартиры[/url] и получите результат, превышающий ожидания. Используем сертифицированные средства и строго следуем технике уборки.

Процесс генеральной уборки представляет собой существенное событие для в жизни каждого человека. Эта процедура позволяет создавать чистоту и свежесть в жилом пространстве.

Эффективная уборка начинается с четкого плана. Сначала определите, какие области нуждаются в чистке. Такой подход позволит избежать хаоса.

Не забывайте о подготовке нужных материалов. Чистящие средства, тряпки и пылесос — это основные вещи. Хорошая подготовка позволит сэкономить время.

После того, как все подготовлено, стоит приступать к уборке. Убирайте по одной комнате, чтобы избежать путаницы. Таким образом, проще отслеживать прогресс.

Ищете, кому доверить съёмку особенного момента? Выбирайте [url=https://best-photographers-moscow.ru/]лучший фотограф[/url] по жанру, бюджету и отзывам — у нас легко найти своего профессионала.

Выдающиеся фотографы занимают особое место в мире визуального искусства. В данном материале мы представим нескольких известных специалистов, чьи работы захватывают дух.

Начнем с личности, которая высоко ценится в мире фотографии. Этот мастер создает удивительные образы, которые подчеркивают красоту и уникальность момента.

Еще одним замечательным представителем является фотограф, который специализируется на портретной съемке. Этот фотограф способен создать снимки, передающие характер и настроение модели.

Завершающим пунктом нашего обзора станет фотограф, который известен своими пейзажами. Его уникальный взгляд на окружающий мир помогает увидеть обыденные места по-новому.

Бронируйте [url=https://arenda-yaht-v-sochi-1.ru/]аренда яхт[/url] и проведите время на море с максимальным комфортом. Яхты идеально подойдут для праздников, фотосессий и тихих семейных прогулок.

Аренда яхты предлагает уникальную возможность для незабываемого отдыха на воде. Аренда яхт становится популярной среди туристов в теплое время года.

Процесс проката яхты может вызвать некоторые трудности. Знание основных моментов поможет упростить процесс аренды яхты.

В первую очередь, стоит выбрать маршрут вашей поездки. Определение маршрута поможет вам с выбором подходящей яхты.

Важно ознакомиться с условиями аренды перед подписанием договора. Это поможет избежать неприятных ситуаций и дополнительных расходов.

Для тех, кто ценит свободу и стиль, [url=https://arenda-1yaht-v-sochi.ru/]аренда яхты сочи[/url] станет лучшим решением. Уникальные виды, открытое море и индивидуальный подход ждут вас.

Сдача в аренду яхты предоставляет уникальную возможность насладиться морскими путешествиями. Можно выбрать по своему вкусу: от яхт с высокой скоростью до комфортных катеров.

Перед тем как арендовать яхту, важно изучить все варианты и предложения. Каждая компания предлагает различные условия аренды, включая цены и дополнительные услуги.

Не забудьте уточнить все детали, прежде чем подписывать договор. Следует узнать, что входит в стоимость аренды, а что является дополнительной платой.

Аренда яхты — это шанс провести время с друзьями или семьей и насладиться природой. Неважно, планируете ли вы спонтанный отдых или заранее запланированное мероприятие, яхта будет прекрасным местом.

Оптимизируйте затраты на транспортировку, оформив [url=https://lizing-auto-top77.ru/]купить в лизинг коммерческий автомобиль[/url]. Это выгодное решение для компаний, стремящихся к стабильности и росту.

Лизинг автомобилей для коммерческих нужд является выгодным решением для компаний. Лизинг дает возможность пользоваться новыми автомобилями, не тратя много средств upfront.

Поскольку лизинг обычно включает техническое обслуживание, это уменьшает финансовую нагрузку на бизнес. Таким образом, предприниматели могут сконцентрироваться на развитии бизнеса, не беспокоясь о состоянии автомобилей.

Клиенты также могут выбирать различные условия лизинга. Фирмы могут адаптировать условия лизинга под свои финансовые возможности.

Важно также учитывать налоговые преимущества лизинга. Это делает лизинг еще более привлекательным для бизнеса, стремящегося минимизировать затраты.

Необходима уборка квартиры или офиса? [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]клининговое агентство[/url] выполнит работу быстро, качественно и без лишних затрат времени и сил.

Клининг в столице России ведет к созданию чистоты и комфорта в вашем пространстве. На рынке представлено множество клининговых компаний с разнообразными предложениями.

Необходимо понимать, что клининг может включать как плановые, так и разовые уборки. Регулярная уборка подразумевает поддержание чистоты в помещениях, что важно для здоровья и комфорта.

Генеральная уборка, в свою очередь, включает в себя более тщательную работу, требующую больше времени и ресурсов. Различные клининговые компании могут предложить клиентам различные уровни обслуживания, что позволяет выбрать оптимальный вариант.

Для выбора надежной клининговой компании важно учитывать отзывы и репутацию. Хорошие компании обычно предлагают прозрачные условия обслуживания и гарантии качества.

Una [url=https://show-de-drones-0.com/]empresa de espectaculos de drones[/url] puede convertir tu celebracion en una experiencia sensorial que une tecnologia avanzada con arte visual de alto impacto.

El espectaculo de drones ha cobrado popularidad en los ultimos anos. Esos eventos con drones crean una experiencia visual impresionante que capta la atencion de grandes audiencias.

Los aparatos no tripulados permiten llevar a cabo impresionantes coreografias aereas. Esto se debe a su avanzada tecnologia y a la programacion minuciosa que los acompana.

Uno de los aspectos mas destacados de estos espectaculos es la sincronizacion perfecta entre los drones. Cuando miles de drones iluminan el cielo al unisono, se crea un efecto visual que deja sin aliento.

La evolucion constante en la industria de drones augura un futuro emocionante para los espectaculos de luces y acrobacias. En el futuro, podriamos asistir a espectaculos mas innovadores que llevaran la experiencia a un nuevo nivel.

Разнообразное и комфортное [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]жилье в Архипо Осиповке[/url] представлено в нашем каталоге. Легкий поиск по параметрам и бронирование в пару кликов.

Архипо-Осиповка — это замечательный курорт на побережье Черного моря. Местные пляжи, теплые воды и красивые виды делают этот курорт идеальным для семейного отдыха и молодежных путешествий.

Здесь можно найти разнообразные варианты жилья. Роскошные отели и комфортабельные квартиры удовлетворят любые запросы отдыхающих.

На курорте можно не только наслаждаться морем, но и исследовать его окрестности. Экскурсии по здешним заповедникам, водопадам и живописным маршрутам станут отличным дополнением к отдыху.

Кулинарные традиции Архипо-Осиповки также заслуживают внимания. В кафе и ресторанах можно отведать аппетитные морепродукты и блюда, приготовленные из свежих продуктов.

отдых в архипо осиповке [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/[/url]

Мы предлагаем [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]строительство деревянных коттеджей под ключ[/url] с полным циклом работ, гарантией и индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Деревянные дома под ключ становятся все более популярными среди владельцев загородной недвижимости. Эти сооружения привлекают своим природным очарованием и экологичностью.

Среди основных преимуществ деревянных домов можно выделить скорость их возведения. С помощью современных технологий можно построить такие здания в минимальные сроки.

К тому же, деревянные дома обладают отличными теплоизоляционными свойствами. В зимний период они обеспечивают уютное тепло, а в летнее время остаются комфортно прохладными.

Уход за такими домами легок и не требует значительных затрат времени и сил. Частая обработка дерева специальными средствами способствует увеличению срока службы конструкции.

Забронировать [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]снять жилье в Джубге 2025[/url] стало проще: каталог с прямыми предложениями от владельцев без комиссий и скрытых платежей.

Джубга — популярное место для отдыха на Черноморском побережье. Этот курорт славится своими красивыми пляжами и мягким климатом.

Множество отелей и пансионатов предлагают туристам различные условия для проживания. Здесь вы всегда сможете найти подходящее жилье по разумной цене.

Пляжи Джубги усыпаны мелким золотистым песком и окружены великолепной природой. Многие отдыхающие предпочитают проводить время на пляже, наслаждаясь купанием и загоранием.

Кухня курорта порадует вас разнообразием блюд и свежими морепродуктами. Не забудьте посетить местные кафе, где готовят вкуснейшие блюда из свежих продуктов.

отдых в джубге 2025 цены [url=http://otdyh-dzhubga1.ru/]http://otdyh-dzhubga1.ru/[/url]

Knowing your [url=https://drone-show-0.com/]drone show costs[/url] early helps ensure a smooth planning process, aligning creative goals with achievable budgets and technical capabilities.

Drone light shows offer a modern approach to captivating audiences. They utilize hundreds of drones to form mesmerizing patterns and shapes overhead.

One of the key advantages of drone light shows is their versatility. These performances can be tailored for numerous events, ranging from festivals to corporate gatherings.

Another important aspect is the environmental impact of drone light shows. Drones do not produce harmful emissions like fireworks do, making them a greener alternative.

The future of aerial entertainment is bright, thanks to advancements in drone technology. We can expect to see even more intricate designs and synchronized performances in upcoming years.

Наш [url=https://apple-tula1.ru/]сервисный центр Apple[/url] предлагает профессиональный ремонт техники с использованием оригинальных запчастей и гарантией качества, что обеспечивает долгую и надежную работу ваших устройств.

Apple – один из ведущих брендов в области технологий. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, включая iPhone, iPad и Mac.

Одним из ключевых факторов успеха Apple является инновационный дизайн. Apple всегда нацелена на повышения удобства пользования и функциональности своих товаров.

Кроме того, экосистема Apple создает уникальный опыт для пользователей. Устройства компании легко интегрируются друг с другом, что делает использование их еще проще.

Хотя цены на продукцию Apple могут быть высокими, они все равно пользуются популярностью. Потребители ценят качество, надежность и инновационные технологии, которые предлагает компания.

При крупной закупке тканей для производства одежды выгодно [url=https://flis-optom.ru/]флис купить цена[/url] у надежного поставщика. Предлагаем продукцию без переплат и посредников.

Флис — это отличный материал для одежды в холодное время года. Флис известен своей легкостью и способностью сохранять тепло, что делает его востребованным. Благодаря своим характеристикам, флис становится выбором для многих, кто увлекается активным отдыхом. Изделия из флиса, такие как кофты и куртки, эффективно удерживают тепло и обладают быстрым временем высыхания.

При выборе флиса стоит обратить внимание на качество материала. Флис низкого качества может быстро утратить свои теплозащитные характеристики. Оптимальным выбором будут изделия от надежных брендов, обеспечивающих высокое качество. Так вы сможете избежать неожиданностей в процессе эксплуатации.

Флис отлично подходит не только для верхней одежды, но и для изготовления различных аксессуаров. Изделия из флиса, такие как шапки, перчатки и шарфы, прекрасно дополняют зимний ансамбль. Их тепло и комфорт сделают холодные дни более приятными. Не забывайте о возможности дополнить свой зимний гардероб флисовыми аксессуарами.

Подводя итоги, можно отметить, что флис является универсальным материалом, важным для зимнего сезона. Объединяя тепло, легкость и практичность, флис становится идеальным выбором для зимних нарядов. Не упускайте из виду разнообразие флиса: от верхней одежды до аксессуаров. Таким образом, покупка флиса обязательно оправдает ваши ожидания.

флис купить [url=https://www.flis-optom.ru/]https://www.flis-optom.ru/[/url]

Экономьте время и бюджет на упаковке — [url=https://flakony-optom-msk.ru/]купить флаконы оптом от производителя[/url] с гарантией поставки и гибкими условиями сотрудничества.

Флакон опт — отличный способ приобрести упаковку по выгодной цене. Существует широкий ассортимент флаконов, доступных для оптовых закупок.

Качественный флакон должен соответствовать требованиям безопасности и длительности хранения. Каждый тип флаконов обладает уникальными характеристиками, влияющими на их применение.

Не забудьте рассмотреть условия и минимальные объемы заказа, когда планируете приобрести флаконы оптом. Репутация оптовика играет важную роль в качестве получаемых товаров.

Покупка флаконов оптом значительно упрощает логистику и планирование. Закупка флаконов оптом может стать ключом к вашему успешному бизнесу.

флаконы пустые оптом [url=http://www.flakony-optom-msk.ru/]http://www.flakony-optom-msk.ru/[/url]

Поддержание порядка в доме или офисе — задача для специалистов. [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]клининговые услуги в москве[/url] выполняются точно в срок и на отличном уровне.

Клининг в Москве — это важная услуга, которая помогает поддерживать чистоту и порядок в домах и офисах. Существует множество компаний, предлагающих широкий спектр услуг клининга.

Необходимо понимать, что клининг может включать как плановые, так и разовые уборки. Плановая уборка помогает поддерживать пространство в идеальном состоянии, что важно для всех жителей и работников.

Генеральная уборка — это углубленная процедура, которая подразумевает внимательное отношение к каждой детали. Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг в зависимости от своих нужд и бюджета.

При выборе клининговой фирмы стоит обратить внимание на мнения клиентов и их опыт. Достойные клининговые фирмы обеспечивают четкие условия работы и гарантии на предоставляемые услуги.

Stay safe online with [url=https://online-sms.org/]receive sms online free[/url], a fast solution for getting verification messages without revealing your real number.

Receiving SMS online has become increasingly popular in today’s digital world. With advancements in technology, receiving SMS online is becoming a desirable option for many.

One of the primary advantages of this method is privacy. This approach allows people to keep their personal phone numbers private and secure.

There are numerous online platforms that offer virtual phone numbers for receiving SMS. Depending on their requirements, users can opt for either temporary or permanent virtual numbers.

Ultimately, the option to receive SMS online is advantageous due to its focus on privacy and convenience. As this trend continues to grow, it is expected to become increasingly mainstream.

free receive sms [url=https://online-sms.org/]free receive sms[/url] .

Погрузитесь в атмосферу настоящего [url=https://otdyh-arhipo-osipovka1.ru/]отдых в Архипо Осиповке[/url], арендовав уютное жилье через наш проверенный ресурс. Удобный поиск и надежное подтверждение.

Отдых в Архипо-Осиповке становится все более востребованным среди туристов. Местные пляжи, теплые воды и красивые виды делают этот курорт идеальным для семейного отдыха и молодежных путешествий.

Архипо-Осиповка предлагает широкий выбор мест для проживания. От роскошных отелей до уютных гостевых домов — каждый турист сможет выбрать подходящий вариант.

На курорте можно не только наслаждаться морем, но и исследовать его окрестности. Не упустите возможность увидеть местные красоты: водопады и заповедные зоны ждут своих туристов.

Кулинарные традиции Архипо-Осиповки также заслуживают внимания. Местные заведения порадуют разнообразием меню из морепродуктов и других вкусностей.

архипо осиповка снять жилье [url=http://www.otdyh-arhipo-osipovka1.ru]http://www.otdyh-arhipo-osipovka1.ru[/url]

[url=https://flakony-optom-msk.ru/]пластиковые флаконы[/url]

Флаконы оптом — это востребованный товар на современном рынке. Поставщики предлагают разнообразные модели, подходящие для различных нужд.

Следует обращать внимание на качество и тип материала флаконов при их оптовом приобретении. Среди производителей можно найти как стеклянные, так и пластиковые флаконы.

Также стоит рассмотреть различные варианты упаковки. Некоторые компании предлагают индивидуальную упаковку, что может повысить привлекательность товара.

Не забывайте о ценовой политике при выборе оптовых поставок. Анализ цен на флаконы оптом у разных компаний позволит сэкономить средства.

Use [url=https://temporary-phone-number-sms.com/]temp phone number[/url] to receive one-time SMS.

Using a temp number can be beneficial for numerous reasons. It can help maintain privacy while signing up for services or verifying accounts.

One significant reason to use a temporary phone number is to safeguard your privacy. Instead of sharing your real phone number, you can use a temporary one to receive messages and calls.

Another advantage is the ability to manage spam effectively. Registering with a personal phone number frequently results in a surge of unwanted communications.

In summary, employing a temporary phone number offers a reliable way to safeguard your personal information and control your communications. Think about opting for a temp number when registering for services to enhance your privacy.

На нашем [url=https://proizvodstvo-korobok.ru/]заводе по производству коробок[/url] мы предлагаем широкий ассортимент упаковки, включая индивидуальное изготовление под заказ.

Производственный завод по изготовлению коробок является ключевым элементом в упаковочной индустрии. Инновационные технологии и автоматизированные процессы способствуют улучшению качества и увеличению производительности.

В таких фабриках выпускают разные виды упаковки, включая как картонные, так и пластиковые коробки. Каждый продукт отличается своими характеристиками, что позволяет удовлетворять потребности различных клиентов.

Важным аспектом работы завода является контроль качества продукции. На заводе используются жесткие стандарты и множество проверок на разных стадиях выпуска.

Заключая, можно сказать, что заводы по производству коробок являются необходимыми для многих отраслей. Их продукция помогает обеспечить безопасную транспортировку товаров и их привлекательное представление.

После завершения ремонта вам потребуется [url=https://genuborka2.ru/]уборка квартир в москве после ремонта[/url], чтобы вернуть дому чистоту и порядок.

Уборка после проведения ремонта — ключевой процесс, который нередко обходят стороной. Правильная уборка поможет не только избавиться от строительной пыли, но и создать комфортные условия для жизни.

Сначала необходимо убрать крупные строительные отходы, оставшиеся после ремонта. После этого важно заниматься более серьезной уборкой, которая предполагает вытирание пыли с мебели и мытье полов.

Обязательно проверьте труднодоступные участки, которые могут быть полны пыли. Часто такие места остаются незамеченными и могут стать источником неприятных запахов.

После завершения основной уборки, стоит задуматься о легких ароматах для помещения. Эфирные масла или ароматические свечи сделают атмосферу более уютной.

[url=https://otdyh-v-abhazii0.ru/]Отдых в Абхазии 2025 цены[/url]

Абхазия — это удивительное место для отдыха. Эта красивая республика предлагает уникальное сочетание природы и истории.

Уникальные природные ландшафты Абхазии не оставят вас равнодушными. Горные пейзажи и прозрачные озера делают отдых здесь особенным.

Пицунда и Гудаута — это курорты, где можно найти разнообразные варианты досуга. Пляжный отдых и насыщенные экскурсии — это лишь часть того, что вам предложит Абхазия.

Не забывайте попробовать местную кухню, которая славится своими блюдами. Традиционные блюда из морепродуктов и мяса не оставят вас равнодушными.

[url=https://klining-v-moskve-01.ru/]Клининговая компания в Москве[/url] предлагает широкий спектр услуг для поддержания чистоты вашего дома или офиса.

В последнее время клининг в Москве пользуется большим спросом. Скорее всего, это связано с тем, что многим людям не хватает времени на уборку.

Организации, занимающиеся клинингом, предоставляют разные виды услуг. Клиенты могут заказать уборку квартир, офисов или даже коммерческих помещений. Такой подход дает возможность выбрать услугу, которая наиболее подходит.

Клининговые компании, как правило, используют современные средства и технологии. Это способствует более качественной уборке и повышает уровень сервиса. Пользователи могут быть уверены в эффективности и чистоте после уборки.

При выборе клининговой фирмы следует учитывать мнения других клиентов. Это поможет сделать правильный выбор и найти проверенную компанию. Также важно обсудить все нюансы услуги и ее стоимость до начала работ.

[url=https://make0-stamp-online.com]free stamp maker online[/url] предлагает удобный способ создать уникальный штамп, не выходя из дома.

Creating stamps online is an excellent method to showcase your artistic skills. Thanks to modern technology, individuals can easily craft personalized stamps.

To begin, you need to choose the right online platform for stamp creation. A variety of sites present intuitive tools and numerous designs to help you along the way.

When you’ve picked an online service, you can dive into the design of your stamp. Feel free to adjust the form, size, and incorporate any text to personalize your creation.

Following the design phase, it’s time to place an order for your stamp. Typically, these websites offer straightforward purchase processes with speedy delivery.

Создайте уникальный дизайн с нашим [url=https://mystampready0-constructor.com/]stamp online maker free[/url] и добавьте индивидуальность в каждую деталь!

Stamp making online has become increasingly popular in recent years. Numerous people and companies seek creative methods to personalize their branding.

Creating custom stamps is now easier than ever. Thanks to various online platforms, users have the opportunity to try out diverse designs and formats.

One significant perk of using digital platforms for stamp creation is the convenience they deliver. Clients are able to produce their custom stamps in the relaxed environment of their homes, negating the need for store visits.

Additionally, the extensive range of choices found on the internet promotes enhanced creativity. Individuals can pick among a wide array of materials, sizes, and designs, creating truly unique stamps that showcase their individuality.

[url=https://otdyh-abhazya01.ru/]Отдых в Абхазии — это идеальный способ насладиться красотой природы и теплым морем.[/url]

Абхазия — это уникальное место для отдыха, которое привлекает туристов со всего мира. Сложно найти другого такого уголка, который сочетал бы в себе горы и море.

Одной из причин для отдыха в Абхазии можно назвать благоприятный климат. Лето здесь тёплое и солнечное, что делает это время идеальным для пляжного отдыха.

Абхазия изобилует культурными и историческими памятниками, которые привлекают туристов. Туристы могут насладиться посещением древних храмов и крепостей, которые пережили века.

Местная кухня Абхазии предоставляет уникальные блюда, которыми стоит насладиться. Абхазская кухня, полная свежих фруктов и морепродуктов, станет настоящим открытием для вас.

[url=https://agro-sadovod.ru/]семян семяныч официальный сайт[/url] предлагает широкий ассортимент семян и товаров для садоводов.