Si conclude il percorso in edicola di Mercurio Loi e noi di FumettiAvventura lo accompagniamo con la nuova antilogia tra Chiara e Giacomo. Ma non disperate Mercurio Loi si può rileggere ancora e noi completeremo il nostro percorso antilogico offrendovi anche i dialoghi tra i nostri due perditempo anche sui primi 8 numeri.

Appuntamento mese per mese in attesa di Eternity, la nuova serie di Bilotta!

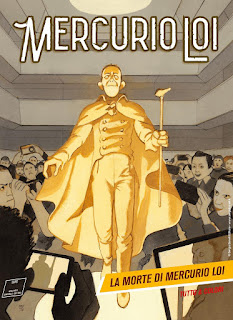

La morte di Mercurio. Mercurio Loi n.16

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Matteo Mosca

Colori: Francesca Piscitelli

Copertina: Manuele Fior

CHIARA: Carlo Dossi, punta di diamante della Scapigliatura milanese, scrittore dalla prosa acrobatica e pirotecnica, nel suo monito Agli scrittori novellini osservava: “A valutare la lunghezza della via percorsa, due punti, e non uno, bisogna conoscere, quello dove si giunse e quello donde si presero le mosse.”

Ammettendo la bontà del monito dossiano, mi chiedo a mia volta: da dove ha preso le mosse lo svagato passeggio del professor Loi e quale ne è stato il capolinea?

Se si richiama alla memoria la prima vignetta del 28esimo albo de Le Storie Bonelli, e se la si confronta alla vignetta conclusiva de La morte di Mercurio Loi (la mano, peraltro, è sempre quella, sapientissima, di Mosca), allora la sola risposta possibile al quesito di cui sopra è: da nessuna parte. Un moto perfettamente circolare, che si riavvolge in se stesso, è teoricamente nullo. Eppure, nel corso di questo moto che si è risolto in un niente teorico ce n’è stato, di trambusto. Anzi, di più: c’è stata un’ondata di piena di fatti, personaggi, storie, che si sono succeduti e centuplicati con un ritmo vorticoso, pur ammantati da una calma apparente, come se a moltiplicarli ci fosse un coefficiente infinito.

GIACOMO: Mercurio Loi è giunto alla fine e, ciononostante, guarda ancora avanti, perché la vita è un’eterna avventura e la fantasia non può avere altri confini se non quelli della mente umana.

CHIARA: La fluidità, per me, è la quintessenza di questa serie. Ogni numero “disargina” nel successivo o nei precedenti, e questa liquidità appare operante anche ne La morte di Mercurio Loi. Il singolare, in questo caso, è fuorviante: ad andare in scena sono, semmai “le mille e una morte di Mercurio Loi”. Per dirla con lo stesso professore (quello dei primordi, si veda Le Storie, n. 28, p. 34) “Si fa spesso l’errore di considerare la morte una cosa definitiva”. Questo principio di riproducibilità illimitata di fatti, scene, personaggi, sembra trovare una spia anche nella splendida copertina che fa da antiporta a questo epilogo/non epilogo, dove l’immagine di Mercurio rimpalla di display in display.

GIACOMO: Uno, nessuno e centomila. Indubbiamente questo ultimo numero di Mercurio Loi sarebbe piaciuto tantissimo a Pirandello. In questa avventura Bilotta ci porta a riflettere sulla profondità della nostra identità e su quanto sia importante la consapevolezza della propria esistenza. La realtà diventa, nel pensiero dell’autore, una semplice rappresentazione personale, che può mutare a seconda di come ciascuno di noi la vive interiormente, dentro di sé, ed esternamente, verso gli altri. L’esperienza sensibile è introspettiva e ciascuno di noi, pur vivendo nello stesso mondo, ne ha una percezione sua propria, che si riverbera anche nel modo di rapportarsi con gli altri e nell’immagine che degli altri si ha.

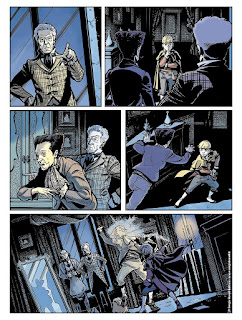

L’albo comincia con un avvenimento allarmante: Mercurio Loi è scomparso e, a detta di un sensitivo, è morto. Da qui si diparte il filo della storia. Bilotta come sempre si rivela un magistrale tessitore di tele, portandoci su binari diversi, che ammettono diverse interpretazioni. La febbrile ricerca di Loi diventa un pretesto per scrutare nelle profondità dell’animo umano, riflettendo anche sul concetto di maschera: il nome ci appartiene e caratterizza perché è nostro o perché ci identifichiamo con esso? A cosa serve un nome se si è inconsapevoli di sé e del proprio passato, come nel caso del “camminante”? Eppure, parrebbe volerci dire l’autore, il nome è importante, e spesso la potenza dello stesso basta a garantire autorevolezza e rispettabilità, come nel caso dell’impostore che, spacciandosi per Loi, si intrufola nell’alta società romana, nel patetico tentativo di risolvere casi di cui non ha alcuna contezza.

Ma il nome è anche coscienza di sé, tanto da portare l’impostore ad azzardare un inseguimento perché convinto del suo essere Mercurio Loi. Mitomania o distorta percezione di sé? Evocativa la scena del processo, dove, di fronte a un giudice (omaggio molto chiaro alla canzone di De André) il nostro eroe si ritrova a dover difendere il suo essere se stesso, non tanto appellandosi al suo buon nome, quanto al suo diritto ad esistere. Il rapporto tra nome e autorità peraltro non finisce qui, ma prosegue nella figura di Dante Fusco, che, in assenza del suo mentore, affronta una banda di ladri filosofi come avrebbe fatto il suo maestro, tanto da identificarvisi. Questo avvenimento si pone in stridente contrasto con la scena dell’impostore, dimostrando come il nome in sé sia certo importante, ma è essenziale anche la convinzione di chi lo porta e l’impressione che esso suscita in coloro cui con quel nome lì ci presentiamo.

La tematica della maschera non strizza l’occhio solo a Pirandello: si guarda anche ai Nostoi della Grecia antica, specie al più famoso: l’Odissea. Il ritorno sulla scena di Loi, che non viene riconosciuto da nessuno, ricorda il ritorno di Ulisse a Itaca. Il professore, dopo tanto peregrinare alla ricerca di sé, rientra a Roma e solo Dante Fusco riesce a riconoscerlo, perché, come già ci diceva Bilotta, solo i Bambini hanno la capacità di vedere la realtà per ciò che è e non per quello che appare. E le parole dell’autore vengono esplicitate proprio nel discorso del capo dei Provvidentisti quando, a pag. 19, dice che i bambini nascondono in sé il senso della vita, ma, crescendo, essi lo perdono.

La circolarità di cui parlavi in apertura è portatrice di una Gnosi che si può osservare anche in un’altra vicenda a latere: la storia di Ottone e di Tarcisio. La loro tragica avventura ha una fine simbolica: la ferita al costato di Tarcisio sta imputridendo, come la sua anima. Si potrebbe azzardare un paragone con il film La forma dell’acqua di Del Toro, dove, il dito del colonnello Strickland è marcescente come la sua umanità.

Similmente accade con Tarcisio, che è ormai prostrato dagli eventi e si prepara a concludere il suo piano. Data la valenza luciferina del personaggio però, il paragone a mio giudizio più interessante potrebbe essere con la figura del Cristo Morto di Hans Holbein il giovane citato ne L’Idiota di Dostoevskij. Tutto può essere letto in un’ottica allegorica. Come Tarcisio era passato da una resurrezione blasfema, così tocca a Ottone precipitare negli abissi per risorgere. Dato per morto da Tarcisio, ottiene finalmente la sua vendetta per poi sostituirsi a lui e diventare egli il nuovo araldo del caos e la nuova nemesi del Professore, in una spirale che ci lascia con più di una domanda, ma con molte più riflessioni. L’allievo è tornato ma il suo scopo è cambiato e il professore ha finalmente trovato un nuovo scopo e un nuovo nemico.

Concludendo, Mercurio Loi, seppur per breve tempo, è stato un gradito compagno di letture, un fumetto profondo, gnostico, riflessivo, meritevole di una lettura molto approfondita e mai superficiale; non possiamo che separarcene con dispiacere, ben consapevoli però che ci rimangono tra le mani 16 albi di elevata qualità, che ci potranno fare compagnia quando sentiremo la voglia di essere tutti un po’ perdigiorno.

CHIARA: Di tutti i romanzi pirandelliani, hai giusto citato quello in cui il concetto stesso di “fine” e “finitezza” si problematizza oltre misura: “Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani […] La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita.” In queste parole di Moscarda c’è il più puro distillato della tua (sempre ottima) argomentazione.

Hai ragione, la dieta mercuriale che abbiamo osservato negli ultimi tre anni ci ha abituato a una lettura “ruminata”, masticata e rimasticata. Non è stata una placida e sonnolenta passeggiata per i vicoli romani. Leggere Mercurio Loi ha significato addentrarsi in un sottobosco fittissimo di richiami, echi, corrispondenze e questo tassa la natura magmatica, caleidoscopica della serie, che crepita e scoppietta come un calderone su fiamma viva.

Chi vede Pirandello, chi vede Pratt, chi vede lo Gnosticismo e così via ab libitum. Tu hai visto La forma dell’acqua, io ho visto Birdman di Alejandro González Iñárritu. L’ho visto nel travestimento piumato di Ottone. L’ho visto nella copertina dell’albo, in quegli smartphone che mi hanno subito richiamato alla mente la scena in cui Michael Keaton fugge in mutande da una fiumana di gente che pigia e spintona, per filmarlo e fotografarlo (il film, d’altra parte, è stato distribuito nelle sale italiane pochi giorni dopo il debutto del professore su Le Storie, Anno del Signore 2015).

Se ognuno, chiuso un albo di Mercurio Loi, può dire di aver visto questo o quello, non è solo per via dell’immane giacimento di rimandi, omaggi e ispirazioni che fa da retroterra a questo fumetto, ma è anche in virtù dei meccanismi che governano la lettura, capace come nessun’altra attività al mondo di premere sul pedale dei ricordi, e quindi delle associazioni e delle connessioni. Sto parlando, beninteso, di una lettura fatta d’impegno, serietà e fatica, che noi tutti ci siamo sentiti di accordare a questa serie per il solo fatto che lo meritava.

Ho pensato molto a una chiusa che potesse mettere degnamente il punto; una chiusa nel segno di quell’allegra cialtroneria che è, in fondo, il biglietto da visita di ogni autentico perdigiorno. Arditamente, quindi, mi cimento con una pasquinata in forma di sonetto, composizione metrica tanto cara al Belli delle rime romanesche. Sono due terzine e due quartine in versi endecasillabi.

Mi perdonino i lettori, mi perdonino i romani, e sopra ogni altri mi perdoni il Belli:

Nun ce so’ cazzi e nun ce so’ mazzi,

Roma, lor signori, è de’ li pazzi.

Ah, quanti pazzi ce stanno a spasso,

pe’ le strade ’ndove regna er Contrappasso.

Ce sta un puparo tutt ’ncipriato,

e persino un còco mascherato.

Pure ’n infelice, e tutto va ’n peggio,

mentre Loi pe’ Roma se ne va a passeggio.

E ne sto baccajare c’ha voce anche…

Er Giallo! Poi ’na scimmia scicchettosa

scarozzàta da ’na dama vezzosa.

C’è e c’è stata ’na granne cagnara,

E statte dietro è stata ’na lotta.

Però t’ àringrazio, o sor Bilotta.

0 commenti