Chi dice Napoli, dice Eduardo de Filippo. Ed è proprio da una mitica battuta della commedia Questi fantasmi! che mi piacerebbe prendere le mosse per presentare il commissario ai lettori che con Dieci centesimi riceveranno il loro battesimo ricciardiano.

In un appartamento infestato dagli spettri, il portinaio dello stabile, don Raffaele, attende l’arrivo dei nuovi inquilini, ma insiste con i facchini affinché non lo lascino solo neppure per un momento. A un certo punto, meravigliato da tanta insistenza, uno dei facchini domanda:

Facchino: “Ma voi perché non volete rimanere qui da solo?”

Raffaele: “Questi sono affari che non vi riguardano! Se lo volete sapere, soffro la solidarietà!”

Dieci centesimi – Il Commissario Ricciardi

Soggetto: Maurizio De Giovanni

Sceneggiatura: Sergio Brancato

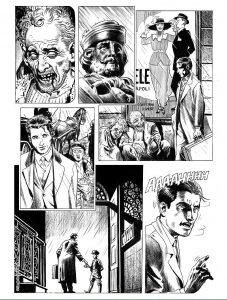

Disegni e copertina: Daniele Bigliardo

Ecco. Luigi Alfredo Ricciardi è affetto dallo stesso identico male: soffre la solidarietà, e per di più in una forma che è al tempo stesso cronica e acuta. La diagnosi può essere formulata a partire da Dieci centesimi, che getta un fascio di luce sui trascorsi ricciardiani, svelandoci quale retroscena abbia condotto il commissario in seno alla Regia Questura di Napoli.

Ricciardi vive e opera in un’epoca infame, opprimente e asfissiante: quella del ventennio fascista. Le sue doti di medium, creando un filo diretto con le vittime di cui viene di volta in volta a occuparsi, gli consentono di venire quasi sempre a capo delle indagini. I tempi, però, non arridono ai più ligi funzionari della Legge: se dall’alto si impone il silenzio, allora deve calare il silenzio. Tombale, per di più.

Egli non è il solo ad accusare i sintomi della malattia di solidarietà. Dello stesso identico male soffrono il dottor Modo e il brigadiere Maione, suoi comprimari, come lui facili a adombrarsi di pietà e a rischiararsi di speranza.

A spiegare la fortuna editoriale del commissario di Maurizio de Giovanni non basta l’appartenenza a un genere – quello del noir all’italiana – che da Montalbano in avanti ha potuto prosperare sia sugli scaffali delle librerie sia nelle prime serate televisive. La fortuna di Ricciardi si spiega anche, se non soprattutto, con la sua capacità di far leva sulla parte migliore di ognuno: la più umana, la più simpatetica, la più compassionevole.

Conservare intatti gli animi più veri e profondi della narrativa di de Giovanni in un racconto di 32 tavole (come pure nei quattro, corposi albi della miniserie Le stagioni del Commissario Ricciardi [di cui abbiamo parlato varie volte, l’ultima qui ndr]) deve essere stata una sfida non dappoco, e proprio per questo il risultato finale va a maggior gloria degli sceneggiatori e degli illustratori che vi hanno preso parte. Riadattare un lavoro di pura narrativa ai moduli del fumetto, servendosi di un mezzo espressivo diverso da quello originario, è sempre un azzardo, ma in questo caso il colpo viene mandato a segno. La considerazione vale per la serie nella sua globalità.

La Napoli di Nespolino, della Stellato, di Bigliardo, di Siniscalchi, regge perfettamente il confronto con descrizioni di tipo più romanzesco, risultando – peraltro – altrettanto evocativa. Tutti gli illustratori della scuderia (purosangue di primordine) condividono le coordinate geografiche di Ricciardi, e non credo che il fatto possa rientrare nell’ordine del caso. Tratteggiano una realtà che conoscono, un paesaggio urbano ed umano col quale hanno un rapporto ombelicale, di strettissima intimità.

Le difficoltà che si sollevano nel passaggio da un mezzo espressivo all’altro sono richiamate da de Giovanni in uno degli editoriali presenti nel Magazine 2018 (su cui Dieci centesimi ha fatto il suo primo debutto in edicola):

«Quello che, come scrittore, posso rendere attraverso la narrativa è, in primo luogo, proprio l’interiorità dei personaggi. Ne racconto i sentimenti, più che le azioni. Quando, invece, si lavora sui linguaggi visivi, è necessario affidare l’interiorità alle espressioni dei personaggi, ai loro volti e alle loro interazioni. Così, Il commissario Ricciardi a fumetti non è la traduzione della mia inventiva letteraria, ma la traduzione di quanto io avevo immaginato in un’altra fantasia».

Gli illustratori e gli sceneggiatori dell’officina ricciardiana non hanno trasposto, bensì tradotto un intero immaginario romanzesco. Chi traduce deve, giocoforza, leggere a fondo, ruminare ben bene, arrivare al cuore di quanto ha letto. Quando la traduzione riesce, la fantasia dell’autore non viene spodestata o rimpiazzata da quella del traduttore, ma potenziata e arricchita. In ogni episodio, immagini, fatti e dialoghi stabiliscono una potente e virtuosa sinergia, integrandosi e spiegandosi gli uni con gli altri, sino a fare del Commissario Ricciardi un riadattamento impeccabile, oltre che un’innegabile goduria per gli occhi. Complimenti quindi a Sergio Brancato (di cui qui potete ammirare la sceneggiatura) e agli due sodali di sceneggiatura, Claudio Falco e Paolo Terracciano!

Nel gran calderone di Via Buonarroti, Ricciardi è stato figlio di una felice alchimia biblio-fumettistica.

E molti attendono – da troppo tempo, forse – la riapertura del cantiere ricciardiano.

I neoadepti, frattanto, potranno rifarsi le retine con le splendide tavole bicromatiche degli albi che danno corpo a Le stagioni, senza tuttavia rimpiangere i colori col ritorno al rigoroso B/N dei racconti… ma figurarsi se a un bonelliano può spiacere il B/N!

0 commenti