La pubblicazione per Feltrinelli Comics de La Dottrina, opera giovanile di Bilotta e Di Giandomenico, è una occasione ghiotta per rileggere le sempre approfondite riflessioni di Chiara Cvetaeva… ma ovviamente se Chiara apprezza, non può essere troppo lontano anche il parere di Giacomo Mrakic e quindi aspettatevi tra poco anche la sua recensione che sarà meno entusiastica! Il dialogo tra ‘lei’ e ‘lui’ continua sulle pagine di FumettiAvventura!

La Dottrina

Soggetto e sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Carmine Di Giandomenico

“Straripamento”: è la prima parola che mi venga alla mente nel tentativo – difficile, anzi disperante – di definire questo strano affare che mi trovo tra le mani. Lo chiamo “affare” per mantenermi su un tono debitamente imparziale: a voler essere troppo definitori, con La dottrina, si casca male. Parlare di fumetto distopico o di romanzo grafico comporterebbe una banalizzazione che gli autori, francamente, non meritano. Le correnti tematiche, ma soprattutto le correnti stilistiche che danno corpo all’“affare” sono talmente tante, e di una tale impetuosità, da sfondare ogni possibile argine contenitivo. Il lettore ne è travolto, come da un maroso. Cola a picco. Naufraga nel non-senso, o nell’eccesso di significato. Che in fondo è la stessa cosa.

Il richiamo al fiorente filone dell’avvenirismo paranoide di 1984, Il mondo nuovo, Le Transperceneige, A skanner darkly, è un dato di fatto incontrovertibile, ma come sempre accade nella migliore letteratura fantascientifica, non si capisce mai in che misura ci si prefiguri il futuro e in che misura si trasfiguri il presente, esasperandone le storture ed estremizzandone le conseguenze. La dottrina ha come suo scenario un mondo in cui l’intero corpo sociale si è compattato in un Interno, in un organismo per il quale ogni agente esogeno costituisce una minaccia infettiva. Il braccio armato di questo regime totalitario e tecnocratico (nel quale sembrano oggettivarsi le più deliranti, febbrili e bellicistiche visioni del Futurismo italiano) fornisce gli anticorpi necessari per contrastare non solo la minaccia esogena, ma anche quella endogena: le cellule cancerose di questo Organismo vanno annientate, e le scorie espulse. Come in ogni corpo, anche in questo vige una precisa gerarchia anatomica tra le varie membra: alla testa, o meglio al timone, un Nocchiere che tutto vede e da nessuno è visto; il braccio armato occupa una posizione di assoluta preminenza e di uguale prestigio godono poi gli ideologi, gli “intellettuali organici”, coloro che insomma hanno asservito le loro risorse creative alla causa dell’ordine costituito. Quanto agli altri, non sono che bassa manovalanza, forza-lavoro subalterna, buona a mantenere la macchina in moto.

Su tutti spira un’aria di narcosi: ciascuno si muove come morfinizzato entro un sistema di indottrinamento ben rodato, in cui il cittadino pensa nel modo in cui è stato educato a pensare. La trasparenza è il primo dovere civico di chi risiede nell’Interno. L’opacità dei pensieri, l’immaginazione, è per converso un crimine di rilevanza penale. Che l’immaginazione possa essere una colpa addirittura delittuosa non è, di per sé, un fatto nuovo. In quel magnifico romanzo che è Invito a una decapitazione, Vladimir Nabokov (in fuga dalla falce e dal martello dei bolscevichi al potere) satireggiava il regime staliniano narrando la storia di Cincinnatus, condannato alla pena capitale con l’accusa di “turpitudine gnostica”, ovvero di “pensiero torbido”, non immediatamente interpretabile.

Una società così concepita e strutturata sembrerebbe riprodurre con esattezza millimetrica lo Stato tratteggiato da Platone sul finire del VII libro della Repubblica: «la legge si adopera perché [il bene] si realizzi nella città intera, armonizzando i cittadini con la persuasione e la costrizione e obbligandoli a mettere in comune tra loro l’utile che ciascuno è in grado di fornire alla collettività; la legge stessa forgia cittadini simili non per lasciarli liberi di volgersi dove ciascuno vuole, ma per creare tramite loro il vincolo che tenga la città unita». Il Platone della maturità (in particolare quello del VII libro della Repubblica, scopertamente citato con il richiamo al mito della caverna) non è che uno dei mille e più rimandi che il lettore particolarmente occhiuto può trovare (o convincersi di trovare) ne La dottrina: sul finale, con le meningi ormai sfibrate, mi è parso addirittura di vedere il Mago di Oz.

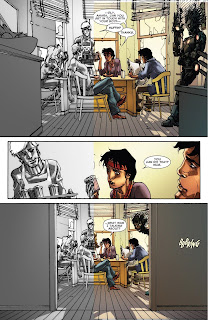

Il fascino e la difficoltà di quest’opera nascono forse dall’ambizione che ne fa vibrare le corde più profonde: rendere sul piano della forma come su quello del contenuto l’inesauribile varietà del mondo reale. Le strategie di cui quest’ambizione si serve sono: 1) la polifonia, vale a dire la narrazione rimessa a più voci; 2) un pluristilismo con punte di spericolatezza, che si risolve in un’orgia visiva di dimensioni inusitate, nella quale la spigolosità si ingentilisce e arrotonda da una tavola all’altra, il tono fosco si stempera e rischiara in un battito di ciglia, il rigore geometrico degli spazi urbani si fa d’improvviso più lirico e sognante negli scenari en plein air.

Ma torniamo alla polifonia: sono molti i personaggi che calcano la scena, e tanti possono a buon diritto reclamare il ruolo – se non di protagonisti – almeno di comprimari. Ne viene fuori una felice gazzarra. Una riuscita disarmonia, arrangiata ad arte da due direttori d’eccezione, che riescono nella difficile impresa di coordinare quest’orchestra bislacca, fatta soltanto di primi violini. Il tutto, naturalmente, è predisposto a tavolino: non mancano intermezzi “metafumettistici”, in cui ci si domanda cosa sia il fumetto in sé e per sé, concludendo che si tratta del solo medium in cui il sistema di decodifica verbale e quello di decodifica visiva possano fare lega l’uno con l’altro, potenziandosi a vicenda (già nel ’91, un docente di psicologia dell’University of Western Ontario, Allan Paivio, aveva formulato la dual coding theory, secondo cui lo stimolo visivo e quello verbale, agendo simultaneamente, amplificano la percezione della realtà, e di conseguenza la sua comprensione). La pluralità dei codici è riconfermata dalla maschera della Smorfia, che per un attimo lascia balenare il miraggio di un cambiamento, di uno scuotimento dalla narcosi di massa. La maschera che, nella tradizione napoletana, dispensa i numeri vincenti al lotto, secondo molti sarebbe tributaria della cabala, e delle associazioni che questa stabiliva tra il codice numerico e i referenti della realtà. Numeri e parole, non a caso, vengono maneggiati secondo un principio di intercambiabilità: a ogni cifra corrisponde un concetto verbalmente espresso. Anche la numerazione delle pagine (che sul finire traspone in lettere i numeri arabi) risponde a questo convincimento.

Bilotta e Di Giandomenico non si limitano ad abbattere la quarta parete: sfondano anche i tetti. Ricorrenti sono infatti le vignette in cui gli interni delle stanze da letto sono mostrati dall’alto, come se qualcuno dai piani superiori stesse sorvegliando, magari attraverso uno schermo. Filippo Tommaso Marinetti, d’altro canto, amava le “vedute aeree” e il nesso che La dottrina stabilisce col Futurismo non è certo “di maniera”. Anzi: è qualcosa di profondo, quasi di ombelicale.

Nel febbraio del 1909, Marinetti licenziava il primo Manifesto del Futurismo italiano. Mi piace credere che la scelta del 2019 per questa riedizione in unico volume non nasca da un caso fortuito.

La stessa introduzione, con la sua libertà tipografica e i suoi toni squillanti e guerrafondai occhieggia al miglior Marinetti, quello di Zang tumb tumb, quello che tuonando contro una concezione troppo passatista e bodoniana della pagina stampata, andava a ricercare soluzioni tipografiche che compiacessero la sua “immaginazione senza fili”.

Altre spie lampeggiano nel testo su quest’intima interrelazione col futurismo: anzitutto la Terapia di Perelà, il percorso terapico che si sviluppa per tappe lungo tutta l’opera, e che riporta con la memoria a quell’arcicapolavoro che è Il codice di Perelà, il romanzo sperimentale di Aldo Palazzeschi, nel quale lo stesso Marinetti aveva visto la concretizzazione della più pura prosa futurista.

Marinetti, a ogni modo, resta la figura nodale: proprio lui che da pazzo incendiario si era fatto Accademico d’Italia. Proprio lui che, da cane sciolto con le zanne bene in vista, s’era fatto fedele molosso del regime fascista. Marinetti personifica appieno l’idea di una rivoluzione abortita. Ed anche di questo ci parla La dottrina. L’etimologia spesso rivela l’ironia che soggiace ai processi di derivazione verbale: la rivoluzione intesa come “sovvertimento violento dello status quo” nasce quale prestito dall’astronomia, laddove il lemma designa il moto che la terra e gli altri pianeti compiono annualmente intorno al sole. È un moto che si risolve in un giro a vuoto, in cui il punto di partenza è coincidente con l’approdo. E come non cavarne una sconfortante verità? La Rivoluzione non può che esser questo: un circoletto demenziale.

Mi fermo per tempo, prima di fare di questa recensione un’esegesi. E raccomando a coloro che non hanno ancora letto l’opera di non incorrere nel mio stesso errore: una lettura rabdomantica, ossessionata dall’andare troppo in profondità, è controproducente. La dottrina non ha bisogno di essere sventrata perché la si apprezzi. Anche una lettura “in superficie” è sufficiente. E lo dico forte della convinzione che all’arte basti semplicemente specchiarsi sulla superficie della realtà per ritrovare, tutt’intero, il proprio riflesso. E viceversa.

Идеалният избор за подарък – дамски комплект, който ще впечатли

евтини дамски комплекти [url=http://www.komplekti-za-jheni.com/]http://www.komplekti-za-jheni.com/[/url] .

Твоят нов любим спортен екип те очаква в нашата селекция

дамски ежедневни спортни комплекти [url=https://sportni-komplekti.com]https://sportni-komplekti.com[/url] .

Стилни дамски блузи с модерни кройки за уверен външен вид всеки ден

стилни дамски блузи [url=bluzi-damski.com]bluzi-damski.com[/url] .

Сочетание природы и роскоши: аренда яхты с панорамными видами

сочи яхты [url=http://arenda-yahty-sochi23.ru/]http://arenda-yahty-sochi23.ru/[/url] .

Full hd film izlemek için kayıt olmadan giriş yapabileceğiniz platform

hd filmizle [url=http://www.filmizlehd.co/]http://www.filmizlehd.co/[/url] .

Отдых в Абхазии у моря с проживанием в уютных гостевых домах

абхазия отдых цена [url=http://www.otdyh-abhaziya01.ru/]http://www.otdyh-abhaziya01.ru/[/url] .

Доставка алкоголя для корпоративных мероприятий, вечеринок и встреч

алкоголь доставка 24 часа москва [url=https://alcocity01.ru/]алкоголь 24 часа в москве[/url] .

Стильное подстолье как основа современного дизайнерского стола

подножье стола [url=http://podstolia-msk.ru/]http://podstolia-msk.ru/[/url] .

Идеальные бокалы для вина для уютного домашнего ужина

фужер для вина [url=bokaly-dlya-vina.neocities.org]bokaly-dlya-vina.neocities.org[/url] .

Доступные по цене каркасные дома, которые не уступают кирпичным по комфорту

строительство каркасных домов спб [url=https://karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/]строительство каркасных домов спб[/url] .

Коммерческий транспорт в лизинг с оформлением по двум документам

лизинг грузового транспорта [url=https://lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili]https://lizing-auto-top1.ru/gruzovye-avtomobili[/url] .

Простота ухода за каркасным домом: минимум затрат на содержание

каркасные дома спб под ключ [url=https://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/]https://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru/[/url] .

Строительство деревянных домов под ключ в стиле шале, сканди и классика

деревянный коттедж под ключ [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]https://derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

Топ-10 клининговых компаний для уборки. Каждая компания имеет свои особенности и преимущества. Необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов перед выбором клининговой компании.

Первый аспект, который необходимо учесть, это имидж компании. Вы можете изучить отзывы клиентов, чтобы составить объективное мнение. Также важно проверить наличие необходимых лицензий и сертификатов у компании.

Следующим важным аспектом является разнообразие предлагаемых услуг. Разные компании могут предоставлять различные услуги, от уборки квартир до комплексного обслуживания офисов. Убедитесь, что услуги компании соответствуют вашим ожиданиям.

Третий важный аспект — это цены на услуги. Сравните расценки различных компаний, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Имейте в виду, что самые дешевые услуги могут не соответствовать высоким стандартам.

В итоге, не торопитесь с выбором, следуя приведенным рекомендациям. Надежная клининговая компания подарит вам чистоту и порядок в доме. Следите за обновлениями и рейтингами, чтобы находить лучшие клининговые компании.

клининговые компании москвы рейтинг [url=http://www.uborka22.ru/]http://www.uborka22.ru/[/url] .

Подстолья в стиле лофт — индустриальный характер вашего интерьера

подстолья для стола [url=podstolia-msk.ru]podstolia-msk.ru[/url] .

Мотоциклы jhl moto — разумный выбор для городского ритма

мотоцикл jhlmoto [url=jhlmoto01.ru]jhlmoto01.ru[/url] .

Услуги клининга в Москве приобретают все большее значение. С учетом быстрой жизни в столице, многие москвичи стремятся облегчить свои бытовые обязанности.

Услуги клининговых компаний включают в себя множество различных задач. Это может быть как ежедневная уборка квартир, так и глубокая очистка помещений.

При выборе компании, предоставляющей услуги клининга, стоит ознакомиться с ее отзывами и сроками работы. Необходимо обращать внимание на стандарты и профессионализм уборщиков.

Таким образом, услуги клининга в Москве предоставляют возможность сэкономить время. Москвичи могут воспользоваться услугами клининговых компаний, чтобы освободить свое время для более важных дел.

клининг в москве уборка [url=https://uborkaklining1.ru/]https://uborkaklining1.ru/[/url] .

Подайте [url=https://poverkoff.ru/]заявку на поверку[/url] прямо сейчас — с вами свяжется специалист для уточнения всех деталей. Мы экономим ваше время.

Проверка средств измерений является основополагающим шагом для обеспечения достоверности измерений в разных сферах. Эта процедура необходима для соблюдения стандартов качества и повышения доверия к результатам измерений.

Поверка включает несколько ключевых шагов, таких как анализ технического состояния измерительных приборов. На этом этапе выполняются контрольные измерения для сверки с эталонными значениями. В случае несоответствий прибор нужно откалибровать или заменить на другой.

Необходимо учитывать, что поверка средств измерений должна происходить систематически для гарантирования точности данных. Важно контролировать сроки поверки, чтобы обеспечить правильность и достоверность измерений.

Услуги клининга с выездом в день обращения без доплат

сайт клининга [url=http://kliningovaya-kompaniya10.ru/]http://kliningovaya-kompaniya10.ru/[/url] .

Коммерческий транспорт в лизинг для начинающих предпринимателей

купить коммерческий транспорт в лизинг [url=http://www.lizing-auto-top1.ru]http://www.lizing-auto-top1.ru[/url] .

Энергоэффективные каркасные дома с низкими затратами на отопление

каркасный дом санкт петербург [url=https://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru]https://www.spb-karkasnye-doma-pod-kluch.ru[/url] .

Индивидуальные проекты каркасных домов с учётом пожеланий заказчика

каркасный дом в спб [url=http://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/]http://www.karkasnie-doma-pod-kluch06.ru/[/url] .

Посетите наш сайт и узнайте о [url=https://uborka-chistota.ru/]клининг квартиры цена спб[/url]!

Клининговые услуги в Санкт-Петербурге набирают популярность. С каждым годом увеличивается количество компаний, предоставляющих разнообразные услуги по уборке.

Пользователи услуг клининга отмечают высокое качество и удобство. Команды клининговых компаний зачастую предлагают персонализированный подход к каждому клиенту, учитывая его потребности.

Клининговые компании предлагают различные варианты услуг, от регулярной уборки до разовых). Некоторые клининговые фирмы предоставляют дополнительные услуги, например, уборку после ремонта или мероприятий.

Цена на клининговые услуги зависит от объема работы и используемых средств. Заказчики могут подобрать различные варианты услуг, чтобы найти оптимальное решение.

Строительство деревянных домов под ключ в стиле шале, сканди и классика

деревянный коттедж под ключ [url=derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru]derevyannye-doma-pod-klyuch-msk0.ru[/url] .

Dzięki [url=https://bitqt-official.com/]bitqt[/url] inwestowanie staje się bardziej przewidywalne, ponieważ system sam analizuje dane i dostarcza sygnały kupna lub sprzedaży.

Bitqt to nowoczesna platforma do handlu, dzięki której inwestorzy mogą uczestniczyć w handlu na rynkach finansowych. Bitqt stosuje innowacyjne algorytmy, aby analizować rynki na bieżąco, co daje użytkownikom możliwość dokonywania przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Platforma oferuje wiele opcji, które ułatwiają trading. Inwestorzy mogą zautomatyzować swoje transakcje, co przyczynia się do większych zysków. System jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że nawet początkujący mogą z niego korzystać.

Bitqt zapewnia również bezpieczeństwo danych użytkowników. Zastosowane w platformie technologie szyfrowania dają użytkownikom pewność, że ich dane są bezpieczne. Dlatego Bitqt jest wybierane przez wielu inwestorów jako rzetelna platforma.

Reasumując, Bitqt stanowi doskonałą opcję dla inwestorów pragnących handlować na rynkach. Dzięki innowacyjnym funkcjom, bezpieczeństwu oraz intuicyjnej obsłudze, każdy może rozpocząć swoją inwestycyjną przygodę. Zacznij inwestować w przyszłość z Bitqt.

Услуги с прозрачной [url=https://genuborkachistota.ru/]клининг в Москве цена[/url] уже доступны для заказа. Работаем точно по графику и с выездом в день заявки.

Услуги клининга в Москве набирают популярность с каждым годом. Растущее число москвичей начинает доверять уборку своих объектов профессиональным клининговым компаниям.

Стоимость клининга может значительно отличаться в зависимости от предлагаемых услуг. Цены на стандартную уборку квартиры в Москве колеблются от 1500 до 5000 рублей.

Клининговые компании предлагают дополнительные услуги, такие как мойка окон и чистка мебели. Стоимость дополнительных услуг может существенно сказаться на общей цене уборки.

Перед выбором клининговой фирмы рекомендуется ознакомиться с различными предложениями на рынке. Обращайте внимание на отзывы и рейтинг выбранной клининговой компании.

Удобно [url=https://uborka12.ru/]клининг заказать СПб[/url] с любого устройства — оформите заявку за 2 минуты. Мы сами подберём оптимальный формат.

Услуги клининга в Санкт-Петербурге набирают популярность. Существует множество фирм, предоставляющих разнообразные клининговые услуги. Клининговые компании предлагают уборку жилых и коммерческих объектов.

Услуги клининговых компаний востребованы в основном из-за экономии времени. Благодаря этому они могут сосредоточиться на более важных делах. Клининговые услуги также становятся идеальным решением для занятых людей.

Причина успеха клининговых компаний заключается в высоком уровне профессионализма. Специалисты обучены использовать современное оборудование и эффективные моющие средства. Эффективное использование техники дает возможность достигать быстрого и качественного результата.

Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг, чтобы удовлетворить свои потребности. Некоторые клининговые фирмы предоставляют услуги по разовой уборке, тогда как другие предлагают долгосрочные контракты. Так клиенты могут подобрать наиболее удобный для себя вариант.

Мощная база знаний на [url=https://kursi-barbera-s-nulya.ru/]барбершоп обучение мастеров[/url]. Уверенность в руках и понимание модных трендов.

Запись на курсы барбера набирает популярность среди молодежи. Количество школ, обучающих барберов, постоянно растет. Рост популярности мужских стрижек и ухаживающих процедур объясняет интерес к таким курсам.

На таких курсах обучают не только основам стрижки, но и искусству общения с клиентами. Студенты обучаются всем необходимым навыкам для успешного старта в профессии. На занятиях акцентируется внимание на различных стилях и методах работы с волосами и бородой.

После окончания курса, ученики могут начать работать в салонах или открыть собственный бизнес. Выбор курсов часто зависит от репутации школы и её месторасположения. Следует ознакомиться с мнениями и отзывами клиентов о курсах перед регистрацией.

В итоге, подходящие курсы барбера следует подбирать в зависимости от ваших амбиций и целей. С каждым днем рынок барберинга расширяется, поэтому качество образования становится решающим. Необходимо учитывать, что достижения в этой профессии требуют непрерывного образования и практического опыта.

Всё, как вы любите — [url=https://sakura-v-spb.ru/]доставка суши СПб[/url] с высоким уровнем сервиса и точной логистикой.

Заказ вок-блюд через интернет приобретает все большую популярность. Существует множество причин, почему вок-заказ стал любимым среди людей.

Вок-блюда можно заказать в больших и малых ресторанах, которые специализируются на этой кухне. Каждое заведение старается выделиться своим ассортиментом и акциями.

Важно следить за мнениями клиентов, чтобы выбрать наилучший ресторан. Это поможет избежать разочарований и выбрать качественное заведение.

Не забывайте также про акции и скидки, которые предлагают многие заведения. Акции могут значительно снизить общую стоимость заказа, что радует клиентов.

Yeni çıkan filmleri [url=https://trfullhdizle.com/]filmizlecc[/url] ile ilk siz izleyin. Güncel içeriklere anında ulaşım.

4K çözünürlükte Full HD filmleri izle. Teknolojik gelişmeler sayesinde, izleyiciler artık filmleri etkileyici bir netlikte deneyimleyebiliyor. 4K çözünürlüğün netliği ve kalitesi izleme deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Pek çok yayın servisi 4K çözünürlükte Full HD filmler sağlıyor. Bu servisler film kalitesini geliştirerek izleme zevkini artırıyor. Netflix ve Amazon Prime gibi önde gelen servisler geniş bir 4K içerik arşivine sahip. Bu zengin çeşitlilik izleyici tercihlerini karşılıyor.

Ancak 4K’da Full HD filmlerin keyfini tam olarak çıkarmak için uyumlu bir cihaza ihtiyaç vardır. Günümüzün birçok televizyonu ve projektörü 4K çözünürlükle uyumludur. Donanımınızın özelliklerini kontrol ederek 4K oynatmaya uygun olduğundan emin olun.

Sonuç olarak, 4K’da Full HD film izlemek benzersiz bir seyir deneyimi sunar. Uygun kurulum ve güvenilir bir platform sayesinde etkileyici görüntülere kendinizi kaptırabilirsiniz. Bu şansı yakalayın ve seyir keyfinizi artırın.

Film tutkunları için özel olarak hazırlanan [url=https://turkfilmsitesi.com/]4k izle[/url] arşiviyle gerçekçi sahnelerle tanışın. Kalite artık standart.

Full HD bir film izlemek heyecan verici bir deneyim olabilir. Teknolojik ilerlemeler sayesinde film kalitesi yeni zirvelere ulaştı. Modern teknoloji sayesinde izleyiciler muhteşem grafikler ve zengin ses efektlerinin keyfini sürebiliyor.

Son yıllarda 4K çözünürlük büyük bir popülerlik kazandı. Bu yüksek çözünürlük, standart HD’ye kıyasla daha net ve ayrıntılı görüntüler sunar. Birçok film tutkunu için 4K formatında film izlemek vazgeçilmezdir.

Yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Full HD ve 4K içeriklere erişim daha da kolaylaştı. Artık izleyiciler istedikleri zaman ve istedikleri yerden favori filmlerini izleyebiliyor. Bu kolaylık, medya tüketim şeklimizi kökten değiştirdi.

4K içeriklerin artmasıyla birlikte yüksek kaliteli ekranlara olan talep de artıyor. 4K bir televizyona yapılacak doğru bir yatırım, film keyfini ciddi biçimde artırır. Gerçek film tutkunları için bu yatırım kesinlikle buna değer.

Доверьтесь [url=https://vyvod-iz-zapoya-spb-01.ru/]врач нарколог вывод из запоя[/url] с подтвержденной квалификацией в СПб. Профессиональные навыки и деликатность — наши обязательные требования к специалистам.

Вывод из запоя — это сложный процесс, требующий понимания и подхода. Важно понимать, что каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода.

Первый шаг в выводе из запоя — это решение обратиться за помощью. Часто люди пытаются справиться с этим самостоятельно, но это не всегда эффективно.

Обратиться к врачу или наркологу — это важный этап. Нарколог поможет оформить план избавления от запоя и порекомендует необходимые препараты.

Не менее важно, чтобы рядом были близкие люди, готовые поддержать в трудное время. Поддержка любимых людей может стать важным ресурсом в данный период.

Türkçe dublaj filmler arasında kaliteli ve güncel yapımları bulabileceğiniz [url=https://onlinefilmturk.com/]hd turkce dublaj film izle[/url] kategorimiz, filmseverlerin ilk tercihi.

Dijital yayın çağında filmleri yüksek çözünürlükte izlemek artık standart bir beklenti haline geldi. Full HD formatı, filmleri inanılmaz ayrıntılarla sunarak etkileyici bir izleme deneyimi sağlar.

Çevrimiçi film izlemek isteyenler için Full HD film izle 4k gibi seçenekler mevcut. Çoğu yayın hizmeti, her izleyiciye hitap edecek şekilde geniş arşivler oluşturur.

Ancak kaliteli bir izleme deneyimi için güvenilir siteleri seçmek önemlidir. Hangi yayın hizmetinin en iyisi olduğuna karar verirken yorumları ve kullanıcı geri bildirimlerini incelemek faydalı olabilir.

Sonuç olarak, 4k çözünürlükte Full HD film izlemek ev eğlencesi deneyiminizi dönüştürebilir. Sevdiklerinizi davet edin ve Full HD filmlerin büyüleyici görüntülerinin keyfini çıkarın.

Film tutkunları için [url=https://trfilmcehennemi.com/]4k film ize[/url] platformunda yepyeni içerikler her zaman hazır. Ultra net çözünürlükte filmlerle evinizde sinema keyfini maksimum seviyeye taşıyabilirsiniz. Zengin kategoriler sayesinde aradığınız her tür mevcut.

Yayın hizmetleri son birkaç yılda büyük bir popülerlik artışı yaşadı. En büyük trendlerden biri, özellikle Full HD ve 4K formatlarında yüksek kaliteli içeriğe olan talebin artmasıdır. İnsanlar, netlik ve detaylara vurgu yapan etkileyici izleme deneyimleri arayışında.

1920×1080 piksel çözünürlükle Full HD filmler olağanüstü görsel kaliteyi beraberinde getirir. Büyük ekranlar bu çözünürlüğü gerçekten öne çıkararak detaylı bir izleme deneyimi sunar. Öte yandan, 4K filmler 3840×2160 piksel gibi daha yüksek çözünürlükle bu deneyimi geliştirir.

Yayın platformları bu trende kayıtsız kalmayarak şimdi geniş bir Full HD ve 4K film seçkisi sunuyor. Böylece, seyirciler hem yeni yapımları hem de sevilen klasik filmleri en yüksek görsel kalitede izleyebiliyor. Bunun yanında, birçok yayın hizmeti yüksek çözünürlüklü formatlara özel orijinal içerik üretimine kaynak ayırıyor.

Sonuç olarak, yayın platformlarındaki Full HD ve 4K film trendi izleyici tercihindeki değişimi yansıtıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte, izleme deneyimlerimizde daha yenilikçi çözümler görmemiz muhtemeldir. Bu da şüphesiz sinema ve ev eğlencesinin geleceğini şekillendirecektir.

Высококачественное [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]наркологическое лечение[/url] в Санкт-Петербурге по доступным ценам. Индивидуальные схемы терапии и постоянный врачебный контроль.

Клиника наркологии предоставляет услуги по лечению зависимостей и реабилитации. Здесь работают квалифицированные специалисты, готовые помочь каждому пациенту.

Основной целью наркологической клиники является выявление и лечение проблем, связанных с зависимостями. Комплексный подход к лечению включает как медицинские, так и психологические методы.

Психологическая поддержка играет ключевую роль в процессе восстановления. Психологические занятия способствуют личностному росту и укреплению мотивации для изменений.

Процесс реабилитации может занять различное время, в зависимости от сложности случая. Несмотря на сложности, победа над зависимостью крайне ценна.

Большой выбор препаратов с описаниями, инструкциями и отзывами. Наши [url=https://magazin-nootropov.ru/]интернет магазины ноотропов[/url] доступны 24/7 — оформляйте заказ в любое время.

Ноотропы — это специальные соединения, влияющие на работу мозга и увеличивающие его производительность. Ноотропы используются для стимуляции умственной активности, улучшения памяти и повышения уровня внимания.

Ноотропы бывают различных типов: некоторые из них искусственного происхождения, другие — натуральные. Каждый из них имеет свои уникальные свойства и эффекты.

Природные источники ноотропов, например, женьшень и гинкго билоба, славятся своими благотворными свойствами. Данные природные ноотропы широко используются в лечебных целях для повышения внимательности и памяти.

Среди синтетических ноотропов, таких как пирацетам, выделяются препараты, обладающие специфическими действиями. Эти средства активно используют для терапии различных когнитивных нарушений, например, проблем с памятью.

Планируйте будущее с умом. Детальный [url=https://proekty-domov1.ru/]готовый план дома[/url] из нашей базы поможет визуализировать ваше жизненное пространство до начала стройки.

Все больше людей обращают внимание на проекты домов при выборе жилья. Правильный выбор проекта дома играет ключевую роль в создании уютного жилого пространства.

Разнообразие проектов домов включает в себя различные стили и типы. Каждый желающий может выбрать проект, отвечающий его личным предпочтениям.

При выборе проекта важно учитывать размеры участка. Не менее значимыми являются также условия окружающей среды и климат.

С использованием современных технологий возможно разработать индивидуальные проекты домов. Проекты могут модифицироваться в зависимости от предпочтений и потребностей клиентов.

Мечтаете о теплом море и живописных пейзажах? Откройте для себя все прелести курортного поселка Джубга в 2025 году. Забронируйте комфортабельное жилье у моря заранее и обеспечьте себе идеальный [url=https://otdyh-v-dzhubge.ru/]отдых в джубге 2025[/url].

Джубга предлагает уникальные возможности для летнего отдыха. Этот курорт славится своими пляжами и живописными пейзажами.

Множество туристов приезжает сюда каждый год, чтобы насладиться местными достопримечательностями. Известные туристические объекты включают живописные водопады и исторические дольмены.

В Джубге можно найти множество развлекательных мероприятий для всей семьи. Развлечения варьируются от спокойных прогулок до активных водных видов спорта, подходящих для всех.

Не забывайте об отдыхе на пляже — это важная часть вашего времени в Джубге. Пляжная жизнь в Джубге включает в себя купание, принятие солнечных ванн и дегустацию местной кухни в уютных кафе.

Сравните стоимость разных вариантов размещения и сезонов. Наш сайт поможет найти лучшую [url=https://otdyhabhaziya01.ru/]абхазия отдых цены[/url].

Отдых в Абхазии — это настоящая находка для тех, кто ценит природу и атмосферу. В этой стране моря, гор и сочных зелёных долин возможно найти всё для идеального отдыха.

Многочисленные туристы выбирают Абхазию как идеальное место для отдыха и развлечений. Здесь можно не только отдохнуть на пляже, но и заняться активными видами спорта.

Каждый путешественник сможет найти подходящее место для проживания в Абхазии. Местные рестораны предлагают множество блюд, которые позволят погрузиться в атмосферу страны.

Независимо от времени года, отпуск в Абхазии будет незабываемым и полным позитивных эмоций. Абхазия ждёт вас с открытыми объятиями и множеством новых впечатлений.

Раскройте потенциал вашего проектора с правильным экраном проектора. Найдите идеальное решение у нас [url=https://ehkrany-dlya-proektora1.ru/]экран проектора[/url].

Экраны для проекторов играют значительную роль в успешной презентации контента. Правильный выбор экрана может существенно повлиять на восприятие информации.

Существует множество разновидностей экранов, включая мобильные, фиксированные и настенные. Каждый из этих типов имеет свои уникальные характеристики и достоинства.

При выборе экрана важно учитывать размеры помещения и тип проектора. Оптимальные размеры экрана зависят от расстояния от него до зрителей.

Чтобы обеспечить лучшее восприятие картинки, нужно обращать внимание на уровень освещения. Если освещение достаточно яркое, лучше использовать экран с матовой поверхностью.

Комфорт и удобное расположение – ключ к отличному отдыху. Найдите свое идеальное жилье в Туапсе среди множества вариантов на нашем сайте [url=https://otdyh-v-tuapse.ru/]жилье в туапсе[/url].

Туапсе предлагает отличный отдых на фоне живописного черного моря. Это курорт, известный своими великолепными пляжами и мягким климатом.

В летний сезон курорт наполняется туристами, желающими отдохнуть и заняться различными видами спорта. Гостям доступны различные развлечения, от водных видов спорта до вечерних мероприятий.

В Туапсе вы найдете разнообразные отели и гостевые дома на любой вкус. Стоимость проживания разнится, так что каждый сможет найти что-то по своему карману.

Обязательно уделите время осмотру местных достопримечательностей и заповедников. Это подарит вам незабываемые впечатления и возможность познакомиться с природой края.

Подарите себе море эмоций, свежего воздуха и расслабления — [url=https://arenda-yahty-sochi07.ru/]яхты в сочи аренда[/url] помогут организовать прогулку или праздник в уникальной обстановке.

Прокат яхты — отличный вариант для тех, кто ищет новые приключения на воде. Путешествие на яхте позволяет насладиться красотой природы и расслабиться.

Правильный выбор яхты может значительно повлиять на ваше впечатление от отпуска. Необходимо учитывать тип и размер яхты, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

Перед подписанием контракта на прокат яхты обязательно ознакомьтесь с его условиями. Некоторые компании могут предлагать дополнительные услуги, такие как капитан или экипаж.

Также стоит уделить внимание планированию маршрута вашего плавания. Исследуйте знаменитые пляжи и живописные ландшафты для незабываемых впечатлений.

Забронируйте жильё сейчас и сэкономьте — [url=https://otdyhabhaziya0.ru/]абхазия отдых 2025[/url] уже открыт для раннего бронирования по привлекательным условиям.

Отдых в Абхазии — идеальный вариант для многих туристов. Эта республика привлекает путешественников своими живописными пейзажами.

Курорты Абхазии находятся на берегу Черного моря и привлекают многих отдыхающих. Для туристов доступны разнообразные варианты размещения: от гостиниц до частных домов.

Природа Абхазии радует своими необыкновенными достопримечательностями и возможностью активного отдыха. Горы, озера и водопады создают идеальные условия для путешествий и экскурсий.

Любители вкусной еды найдут в Абхазии множество интересных блюд. В Абхазии можно попробовать разнообразные национальные блюда, приготовленные из свежих местных ингредиентов.

Los [url=https://show1-de-drones.com/]drones iluminados[/url] surcan el cielo nocturno creando imágenes dinámicas, logos y figuras que asombran al público. Un espectáculo moderno que eleva cualquier tipo de celebración a un nuevo nivel estético.

Los espectáculos de drones se han vuelto muy populares en la actualidad. Estos espectáculos fusionan innovación tecnológica, expresión artística y entretenimiento. Las demostraciones de drones son frecuentemente vistas en festivales y celebraciones importantes.

Los drones equipados con luces generan figuras fascinantes en el firmamento. Los asistentes se sorprenden con la sincronización y el despliegue de luces en el aire.

Varios organizadores deciden recurrir a compañías dedicadas a la producción de espectáculos de drones. Estas empresas cuentan con pilotos capacitados y equipos de última generación.

La seguridad es un aspecto crucial en estos espectáculos. Se siguen procedimientos detallados para prevenir riesgos durante estas exhibiciones. El futuro de estos eventos es brillante, con innovaciones tecnologías en continuo desarrollo.

Направление [url=https://narkologicheskaya-klinika01.ru/]наркология лечение алкоголизма[/url] является одним из ключевых в нашей клинике СПб. Применяем комплексные методы: от кодирования до психотерапии.

Наркологическая клиника — это место, где люди могут получить профессиональную помощь в борьбе с зависимостями. Команда профессионалов в наркологической клинике обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.

Основной целью наркологической клиники является выявление и лечение проблем, связанных с зависимостями. Лечение осуществляется с использованием сочетания медикаментозной терапии и психологической поддержки.

Клиника предлагает психотерапевтические сессии для укрепления решения пациента. Это помогает пациентам не только избавиться от физической зависимости, но и предотвратить рецидивы.

Каждый пациент проходит реабилитацию в своем темпе, что позволяет избежать стрессовых ситуаций. Однако, завоевание контроля над своей жизнью стоит затраченных усилий.

Превратите умственные нагрузки в удовольствие с современными средствами. Закажите прямо сейчас в [url=https://magazin-nootropov.ru/]купить ноотропы в москве биохакер бз[/url].

Ноотропы — это специальные соединения, влияющие на работу мозга и увеличивающие его производительность. Они могут помочь повысить концентрацию, память и общее состояние организма.

Существует множество видов ноотропов, как синтетических, так и природных. Каждый тип ноотропа обладает особыми характеристиками и эффектами.

К натуральным ноотропам относят такие растения, как женьшень и гинкго билоба, которые обладают множеством полезных качеств. Они часто используются в традиционной медицине для улучшения памяти и сосредоточенности.

Пирацетам и другие синтетические ноотропы разрабатывались для достижения конкретных результатов. Синтетические ноотропы применяются для коррекции различных расстройств, связанных с памятью и вниманием.

Специальные условия и скидки на размещение в предстоящем сезоне уже действуют. Узнайте о доступных акциях на [url=https://otdyh-v-arhipo-osipovke.ru/]жилье в архипо осиповке 2025[/url] и забронируйте заранее.

Архипо-Осиповка — это удивительное место для отдыха. Отдых в этом курортном поселке привлекает туристов своим мягким климатом и великолепными видами.

Пляжи этого курорта известны своим чистым песком и спокойными водами. На пляжах Архипо-Осиповки доступны различные водные виды спорта и развлекательные программы.

Разнообразие мест для проживания в Архипо-Осиповке удовлетворит любые потребности отдыхающих. Гостиницы и частные номера в Архипо-Осиповке подойдут как для романтического уикенда, так и для семейного отдыха.

Местные развлечения порадуют как детей, так и взрослых. Вы сможете насладиться прогулками вдоль побережья, участвовать в экскурсиях и посещать местные мероприятия.

Сочетание спокойствия, комфорта и эстетики делает [url=https://arenda-yahty-sochi07.ru/]аренда яхт в сочи[/url] отличным выбором как для уединения, так и для яркого праздника на воде.

Прокат яхты — отличный вариант для тех, кто ищет новые приключения на воде. Плавание на яхте открывает перед вами удивительные горизонты и дарит незабываемые впечатления.

Подбор яхты — ключевой момент, который стоит учитывать при планировании отдыха. Имейте в виду, что яхты бывают разных типов и размеров, в зависимости от ваших предпочтений.

Перед арендайте яхты тщательно изучите условия договора. Некоторые компании могут предлагать дополнительные услуги, такие как капитан или экипаж.

Также стоит уделить внимание планированию маршрута вашего плавания. Посетите популярные места, такие как уединенные бухты или живописные острова.

Get ready for action-packed spinning and juicy rewards in the [url=https://sweet-bonanza25.com/]bonanza game[/url], where immersive graphics and frequent bonuses make every session worthwhile.

Sweet Bonanza is a popular online slot game that has captured the attention of players worldwide. With its bright graphics and engaging mechanics, it stands out as a top choice.

The unique characteristics of Sweet Bonanza are what truly set it apart. The game employs a cascading reel system, enabling players to achieve several wins with one spin.

Moreover, the game offers a free spins feature that enhances the gaming experience. Activating this feature can result in significant winnings, adding to its allure.

To sum up, Sweet Bonanza is a captivating slot game that offers much to players. With its vibrant design and rewarding features, it appeals to both new and experienced players.

Импортозамещающая продукция с адаптацией к российским условиям. Качественный [url=https://nozhnichnyy-podemniki15.ru/]ножничный подъемник производство в России[/url] без переплат за бренд.

Ножничные подъемники пользуются высоким спросом в сфере подъемной техники. Данное устройство гарантирует безопасность и эффективность при подъеме людей и грузов.

Основное преимущество ножничного подъемника заключается в его компактности и маневренности. Такое преимущество делает их идеальными для работы в условиях ограниченного пространства.

Еще одним важным аспектом является возможность регулировки высоты поднятия. Возможность настройки высоты делает их универсальными для различных типов работ.

Эти устройства находят применение в различных сферах, включая строительство, логистику и торговлю. Безопасность и легкость в эксплуатации делают ножничные подъемники востребованными на рынке.

Определяющий фактор для решения ваших задач по перемещению грузов. Подберите модель с необходимой [url=https://gruzovyepodemniki-odnomachtovye15.ru/]высота подъема одномачтового подъемника[/url] в нашем каталоге или у консультантов.

Одномачтовые подъемники стали весьма распространены благодаря своей универсальности. Этот вид подъемника используется для выполнения множества задач.

Они обладают высокой степенью мобильности, что делает их удобными для использования. Их просто перемещать и монтировать.

Еще одно важное преимущество – это их компактность. Это позволяет использовать их в ограниченных пространствах.

Несмотря на преимущества, этот вид подъемников также имеет некоторые недостатки. Например, они могут иметь ограниченную грузоподъемность. При выборе подобного оборудования следует внимательно учитывать все его параметры.

Рассчитывается индивидуально под ваши технические требования. Получите точную [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]стоимость грузового подъемника[/url] после консультации.

Важность подъемного оборудования в строительстве трудно переоценить. Оно используется для перемещения тяжелых грузов на высоту и облегчает рабочие процессы.

Разнообразие подъемного оборудования впечатляет: от подъемников до кранов и эскалаторов. Каждое из этих устройств имеет свои особенности и предназначение, что позволяет выбрать наиболее подходящее решение для конкретной задачи.

Перед использованием подъемного оборудования необходимо провести его технический осмотр. Это гарантирует безопасность работы и предотвращает возможные несчастные случаи.

Также важно соблюдать правила эксплуатации подъемного оборудования. Только при соблюдении всех инструкций можно гарантировать успешное выполнение задач.

Для праздников, мероприятий и портфолио легко найти подходящего специалиста. У нас представлены [url=https://best-photographers-moscow.ru/]услуги фотографа в москве[/url] с разной ценовой категорией и стилем.

Лучшие фотографы являются важной частью творческого мира. В данном материале мы представим нескольких известных специалистов, чьи работы захватывают дух.

Первым стоит выделить имя, которое знакомо многим любителям искусства. Данный фотограф умеет ловить моменты, запечатлевая их во всей красе.

Следующим в нашем списке идет фотограф, чьи портреты всегда полны жизни и эмоций. Его работы отличаются глубоким пониманием человека и его внутреннего мира.

В заключение стоит упомянуть мастера, который специализируется на съемке природы. Его уникальный взгляд на окружающий мир помогает увидеть обыденные места по-новому.

Мы помогаем выстроить диалог между будущими родителями и сурмамами. Если вы [url=https://deti-eto-schastie.ru/]ищу сурмаму[/url], воспользуйтесь фильтрами и рекомендациями для быстрого и безопасного выбора.

Суррогатное материнство представляет собой уникальную возможность для пар, которые сталкиваются с трудностями зачатия. Увеличение интереса к суррогатному материнству объясняется изменением общественного мнения и ростом технологий в области репродукции.

Суррогатное материнство делится на два основных типа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В традиционном суррогатном материнстве суррогатная мать является биологической матерью ребенка, так как использует свои яйцеклетки. В гестационном суррогатном материнстве суррогатная мать не имеет генетической связи с ребенком, так как эмбрион создается из клеток родителей.

Перед тем, как принять решение о суррогатном материнстве, необходимо учитывать множество факторов. Потенциальные родители должны осознать все финансовые, юридические и эмоциональные нюансы, которые могут влиять на их решение. Выбор подходящего агентства, которое будет сопровождать на каждом этапе, играет ключевую роль в успешном завершении процесса.

Суррогатное материнство — это не только медицинская процедура, но и важная социальная практика. Поддержка и понимание со стороны общества играют важную роль в создании позитивного имиджа этой практики. Таким образом, суррогатное материнство открывает новые горизонты для многих семей, стремящихся к родительству, при условии уважения к правам всех участников процесса.

Need to test services or register without giving your own number? Try our [url=https://receive-sms-online-fast.com/]temp sms[/url] solution for fast, simple, and private SMS reception.

The receipt of SMS messages plays a significant role in today’s communication. They allow us to stay connected with friends, family, and colleagues.

With the rise of technology, SMS has turned into a key communication tool for numerous individuals. Whether it’s for alerts or notifications, SMS fulfills numerous functions.

However, some users face challenges with SMS delivery. Issues can arise due to network problems, phone settings, or technical glitches.

Users can troubleshoot these issues by ensuring their network is active and their phone configurations are correct. Regularly updating the software on the device can contribute to better SMS reception.

Строим [url=https://karkasnye-doma0.ru/]каркасный дом спб[/url] по канадской и скандинавской технологиям. Дома подходят как для сезонного, так и для круглогодичного проживания.

Каркасные дома набирают популярность среди застройщиков. Такие дома имеют ряд преимуществ, таких как скорость строительства и высокая энергоэффективность.

Одним из главных плюсов каркасного дома является его экономичность. Строительство такого дома позволяет значительно сократить затраты на материалы и рабочую силу.

Также каркасные дома могут быть легко настроены под любые климатические условия. С их помощью можно строить комфортное жильё для проживания в любых климатических зонах.

Несмотря на преимущества, каркасные дома имеют и свои недостатки. Одним из минусов каркасных домов является их меньшая пожарная безопасность по сравнению с традиционными кирпичными постройками. Эти факторы стоит учитывать, принимая решение о строительстве.

Удобный и логичный выбор — это [url=https://proekty-domov0.ru/]проект дома готовый[/url], позволяющий сэкономить не только деньги, но и силы на этапе проектирования.

Проекты домов играют значимую роль для людей, задумывающихся о строительстве. Хорошо продуманный проект дома способен существенно облегчить весь процесс строительства.

Начальным шагом в создании проекта является определение стиля и типа строения. Учитывание не только собственных предпочтений, но и характеристик земельного участка является важным.

После выбора стиля необходимо продумать планировку внутренних пространств. Необходимо понять, как будут взаимодействовать разные комнаты и учесть их функциональность.

Кроме того, необходимо задуматься о том, какие материалы и технологии будут использоваться при строительстве. Качество и тип материалов напрямую повлияют на срок службы и эксплуатацию дома.

Повышайте эффективность интернет-продвижения — пройдите [url=https://seoflagman.ru/]курсы по продвижению сайтов в москве[/url], разработанные с учётом актуальных алгоритмов и трендов.

Рост популярности курсов по SEO заметен среди новых владельцев бизнеса. Эти курсы помогают освоить основные принципы продвижения сайтов в поисковых системах.

Базовые знания по SEO — это первый шаг к успешной оптимизации. В рамках обучения рассматриваются вопросы выбора ключевых слов, написания контента и формирования ссылочной массы.

Участие в практических заданиях помогает закрепить теоретические сведения. Прохождение практических заданий на действующих сайтах значительно повышает уровень подготовки студентов.

После завершения курсов студенты могут получить сертификаты, которые подтверждают их квалификацию. Сертификаты об окончании курсов SEO могут значительно повысить шансы на успешное трудоустройство.

Услуга [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]строительство деревянных домов под ключ москва[/url] охватывает все этапы: проект, фундамент, сборку, кровлю, инженерные системы и отделку.

В последнее время деревянные дома под ключ привлекают внимание людей, стремящихся к уютному загородному отдыху. Деревянные дома очаровывают своим естественным видом и экологическими свойствами.

Одним из главных преимуществ таких домов является их быстрая постройка. Использование современных методов строительства позволяет быстро возводить такие дома.

Деревянные дома также отличаются высокой теплоизоляцией. Зимой в таких домах комфортно и тепло, а летом всегда свежо и прохладно.

Уход за такими домами легок и не требует значительных затрат времени и сил. Периодическая обработка древесины защитными составами значительно увеличивает долговечность дома.

Прозрачное ценообразование без скрытых комиссий. Узнайте реальную [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]цена подъемного оборудования[/url] и получите индивидуальный расчет.

Важность подъемного оборудования в строительстве трудно переоценить. Подъемное оборудование существенно упрощает задачу по перемещению больших грузов на значительные высоты.

Подъемное оборудование делится на несколько категорий, таких как подъемники, краны и прочие механизмы. Выбор типа подъемного оборудования зависит от задач и условий эксплуатации, что делает его разнообразным.

Технический осмотр подъемного оборудования — это важный шаг перед его эксплуатацией. Это гарантирует безопасность работы и предотвращает возможные несчастные случаи.

Также важно соблюдать правила эксплуатации подъемного оборудования. Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации оборудования помогает предотвратить аварии и травмы.

Ищете оригинальное решение для подарка или рекламной акции? Мы поможем [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]сделать принт на футболке[/url] с точной передачей вашего дизайна.

Футболки с индивидуальными принтами — отличное средство самовыражения. Разнообразные методы печати делают возможным создание уникальных футболок.

Существует несколько популярных методов печати на футболках, каждый из которых имеет свои особенности. Трафаретный метод отличается высоким качеством и устойчивостью к выцветанию. Еще одним интересным методом является цифровая печать, позволяющая создавать сложные и детализированные изображения.

Важно помнить, что выбор ткани влияет на качество печати и долговечность изделия. Не все ткани одинаково подходят для всех технологий печати, поэтому важно подбирать материал с учетом этого.

Количество заказываемых футболок может существенно изменить ваши затраты на печать. Для небольших партий цифровая печать будет более выгодной, а для больших — трафаретная.

[url=https://metall-tula1.ru/]Круг нержавеющий[/url] отлично подходит для изготовления высококачественных деталей, требующих стойкости к износу и коррозии. Надежность и долговечность гарантированы.

Металлопрокат является основой для многих промышленных процессов. Он находит широкое применение в строительстве, машиностроении и других сферах. Разнообразие металлопроката позволяет находить решения для самых различных потребностей.

К основным видам металлопроката относятся алюминий, сталь и другие металлические сплавы. У каждого типа металлопроката есть свои достоинства и недостатки. Сталь известна своей прочностью, в то время как алюминий выгодно отличается легкостью и стойкостью к коррозии.

Металлопрокат также делится по способу обработки. Существует горячекатаный, холоднокатаный и профилированный металлопрокат. Определение способа обработки зависит от предполагаемых условий использования и требований к материалу.

Важные аспекты при покупке металлопроката включают тип, качество и поставщика. Качество металлопроката может значительно влиять на итоговый результат и долговечность конструкции. Рекомендуется сотрудничать только с надежными производителями и тщательно проверять все сертификаты.

Для надежного и быстрого строительства идеально подходит [url=https://karkasnye-doma-vspb0.ru/]строительство каркасных домов в санкт петербурге[/url]. У нас вы найдете оптимальное сочетание цены и качества, выполненное с профессионализмом.

Каркасный дом — это один из самых популярных типов жилья в современном строительстве. Они предлагают множество преимуществ, таких как быстрая сборка и высокая теплоизоляция.

Качество стройматериалов — ключевой фактор при возведении каркасного дома. Нельзя экономить на таких элементах, как утеплитель и облицовка.

Важно учитывать проект и габариты при выборе каркасного дома. Правильное планирование позволит организовать пространство функционально и удобно.

В итоге, каркасный дом может стать идеальным вариантом для вашего будущего жилья. Кроме того, его строительство не требует значительных временных затрат и финансовых вложений.

Выбирайте решение, подходящее именно вам — [url=https://proekty-domov0.ru/]каталог готовых проектов[/url] содержит множество стильных и практичных вариантов домов различной площади и планировки.

Создание проектов домов — ключевой момент для тех, кто собирается строить. Хорошо продуманный проект дома способен существенно облегчить весь процесс строительства.

Первый шаг в проектировании дома заключается в выборе его стиля и конструкции. Следует принимать во внимание не только свои желания, но и специфику участка, где планируется строительство.

Следующий этап — обдумывание расположения внутренних комнат. Важно предусмотреть удобство использования каждого пространства и их взаимосвязь.

Наконец, стоит обратить внимание на выбор материалов и технологий строительства. Это сильно повлияет на срок службы постройки и ее эксплуатационные характеристики.

Отличный способ провести день у моря — это [url=https://morskie-progulki-1sochi.ru/]морские прогулки сочи цены[/url], которые приятно удивляют доступностью и высоким уровнем сервиса.

Прогулки по морю в Сочи предлагают незабываемые впечатления. Сочи привлекает внимание миллионов путешественников, стремящихся к расслаблению и приключениям.

Сочи изобилует предложениями по организации запоминающихся морских прогулок. Посетители могут выбрать как короткие экскурсии, так и длительные путешествия вдоль побережья.

Во время морской прогулки можно насладиться потрясающими видами на море и горы. Многие маршруты включают наблюдение за дельфинами и другими морскими существами.

Не упустите шанс сделать фотографии, которые будут напоминать о вашем путешествии. Прогулки на море – замечательный способ провести время с близкими.

Регулярный клининг, уборка после ремонта, наведение порядка перед сдачей объекта — [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-spb-01.ru/]клининговые услуги в санкт петербурге[/url] под ключ от проверенного исполнителя.

Услуги клининга в СПБ – это необходимость для множества людей и бизнесов. Чистое пространство создает комфорт в жизни. На рынке доступны различные клининговые фирмы.

Определение нужд в клининге – первый шаг к чистоте. Необходимо выяснить, требуется ли уборка жилых помещений или коммерческих пространств. Важно решить, как часто вы планируете проводить уборку.

Следующий шаг – выбрать надежную клининговую фирму. Изучите отзывы о клининговых услугах, чтобы сделать правильный выбор. Серьезные фирмы предлагают гарантии качества выполнения работ.

И последнее, перед тем как остановиться на компании, сравните расценки. Цены на клининговые услуги могут различаться в зависимости от фирмы. Не всегда высокая цена означает лучшее качество.

Погрузитесь в атмосферу уюта и романтики на борту современной яхты. Вас ждёт [url=https://morskie-progulki-1sochi.ru/]сочи прогулка на яхте[/url] — сервис высокого уровня.

Прогулки по морю в Сочи предлагают незабываемые впечатления. Каждый год тысячи туристов выбирают этот курорт для создания незабываемых воспоминаний.

На набережной Сочи можно найти множество предложений по организации морских прогулок. Туристы могут выбрать разные маршруты, включая короткие экскурсии и долгие туры.

Во время морской прогулки можно насладиться потрясающими видами на море и горы. Также есть возможность увидеть дельфинов и другие морские обитатели.

Не забывайте захватить с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти мгновения. Прогулки на море – замечательный способ провести время с близкими.

Современный дизайн и улучшенные функции отличают [url=https://apple-tula1.ru/]AirPods Pro 2[/url], позволяя погрузиться в мир качественного звука.

Apple – один из ведущих брендов в области технологий. Ассортимент продукции Apple включает в себя множество устройств, таких как iPhone, iPad и Mac.

Инновационный дизайн продукции Apple – один из ключевых факторов ее успеха. Компания постоянно стремится к улучшению пользовательского опыта и функциональности своих устройств.

Экосистема Apple предоставляет пользователям уникальные возможности для взаимодействия. Продукция Apple обладает высокой степенью совместимости, что делает их использование более удобным.

Несмотря на высокую стоимость, продукты Apple пользуются большим спросом. Покупатели предпочитают продукты Apple за их высокое качество, надежность и использование современных технологий.

Ищете, кому доверить съёмку особенного момента? Выбирайте [url=https://best-photographers-moscow.ru/]лучший фотограф[/url] по жанру, бюджету и отзывам — у нас легко найти своего профессионала.

Отличные фотографы играют значительную роль в искусстве фотографии. В этой публикации мы обсудим ряд выдающихся фотографов, чьи снимки оставляют неизгладимое впечатление.

Начнем с личности, которая высоко ценится в мире фотографии. Данный фотограф умеет ловить моменты, запечатлевая их во всей красе.

Еще одним замечательным представителем является фотограф, который специализируется на портретной съемке. Этот фотограф способен создать снимки, передающие характер и настроение модели.

В заключение стоит упомянуть мастера, который специализируется на съемке природы. Их работы вдохновляют многих и приглашают нас в мир красоты природы.

Элегантная яхта и персонализированный сервис — [url=https://arenda-yaht-v-sochi-1.ru/]прокат яхты сочи[/url] обеспечит незабываемый опыт на волнах Черного моря.

Аренда яхты — это отличный способ провести время на воде. Многие люди выбирают этот вид отдыха в летний сезон.

Процесс проката яхты может вызвать некоторые трудности. Однако, имея определенные знания, вы сможете упростить эту задачу.

В первую очередь, стоит выбрать маршрут вашей поездки. От выбранного маршрута часто зависит, какую яхту стоит арендовать.

Важно ознакомиться с условиями аренды перед подписанием договора. Внимательное изучение условий аренды предотвратит нежелательные проблемы.

Сочинское побережье открывается с новой стороны, если воспользоваться [url=https://arenda-1yaht-v-sochi.ru/]сочи яхта[/url] для прогулки или торжества. Это незабываемые виды и комфорт на борту.

Сдача в аренду яхты предоставляет уникальную возможность насладиться морскими путешествиями. Вы можете выбрать скорость, комфорт или размер судна, в зависимости от ваших предпочтений.

Перед тем как арендовать яхту, важно изучить все варианты и предложения. Разные агентства предлагают уникальные условия аренды, включая цену и дополнительные услуги.

Важно убедиться в прозрачности всех условий, прежде чем подписать соглашение. Важно понимать, какие услуги включены в цену аренды, а какие будут стоить дополнительно.

Аренда яхты — это не только увлекательное приключение, но и возможность создать незабываемые воспоминания. Как бы вы ни решили провести время, аренда яхты добавит интереса в ваши будни.

Лучшие предложения от производителя в Северной столице. Найдите выгодный [url=https://gruzovoy-podjemnik15.ru/]грузовой подъемник санкт петербург[/url] с установкой под ключ.

Важность подъемного оборудования в строительстве трудно переоценить. Подъемное оборудование существенно упрощает задачу по перемещению больших грузов на значительные высоты.

Подъемное оборудование делится на несколько категорий, таких как подъемники, краны и прочие механизмы. Каждый тип подъемного оборудования находит свое применение в зависимости от специфики работы.

Перед использованием подъемного оборудования необходимо провести его технический осмотр. Проверка состояния техники позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность.

Также важно соблюдать правила эксплуатации подъемного оборудования. Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации оборудования помогает предотвратить аварии и травмы.

Подчеркните свою креативность с помощью одежды. [url=https://pechat-na-futbolkah0.ru/]заказ футболок со своим принтом[/url] — удобный и быстрый способ реализовать любые дизайнерские идеи.

Печать на футболках — это отличный способ выразить свою индивидуальность. Разнообразные методы печати делают возможным создание уникальных футболок.

Среди самых распространенных технологий печати можно выделить несколько основных. Например, трафаретная печать известна своей долговечностью и яркостью красок. Однако цифровая печать предоставляет больше возможностей для сложных дизайнов.

При выборе метода печати стоит учитывать не только дизайн, но и тип ткани. Разные материалы могут по-разному реагировать на различные методы печати.

Объем заказа также влияет на выбор метода печати и его стоимость. Для небольших партий цифровая печать будет более выгодной, а для больших — трафаретная.

Возможность [url=https://lizing-auto-top77.ru/]купить коммерческий транспорт в лизинг[/url] особенно полезна для бизнеса, активно развивающего логистику и доставку. Условия адаптируются под задачи клиента.

Лизинг автомобилей для коммерческих нужд является выгодным решением для компаний. С его помощью можно быстро обновить автопарк, не прибегая к большим расходам.

Поскольку лизинг обычно включает техническое обслуживание, это уменьшает финансовую нагрузку на бизнес. Это дает возможность бизнесу сосредоточиться на своих целях, а не на ремонте транспортных средств.

Выбор подходящих условий лизинга — важный этап для бизнеса. Разные лизинговые компании предоставляют возможность выбора сроков договора и размеров ежемесячных взносов.

Необходимо помнить, что лизинг транспортных средств может дать налоговые льготы. Компаниям доступна возможность вычета затрат на лизинг из налогооблагаемой базы.

Вам не придётся заниматься уборкой самостоятельно — [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-moskve-01.ru/]клининговая компания в москве[/url] выполнит работу на высоком уровне и с гарантией качества.

Клининг в столице России ведет к созданию чистоты и комфорта в вашем пространстве. Выбор клининговых услуг в Москве весьма широк, и каждая компания предлагает свои уникальные решения.

Необходимо понимать, что клининг может включать как плановые, так и разовые уборки. Плановая уборка помогает поддерживать пространство в идеальном состоянии, что важно для всех жителей и работников.

Генеральная уборка — это углубленная процедура, которая подразумевает внимательное отношение к каждой детали. Клиенты могут выбрать различные пакеты услуг в зависимости от своих нужд и бюджета.

При выборе клининговой фирмы стоит обратить внимание на мнения клиентов и их опыт. Выбор компании с хорошей репутацией помогает избежать неприятностей и получить высокий уровень сервиса.

Верните уют и порядок, заказав [url=https://genuborka1.ru/]генеральная уборка квартир[/url] — мы сделаем всё за вас в нужный день и час.

Генеральная уборка считается неотъемлемой частью поддержания гармонии и чистоты в жилище. Мы все знаем, как иногда важно сделать генеральную уборку в своих жилищах.

Важно определить порядок, в котором вы будете убирать каждую из комнат. Выбор помещения может зависеть от уровня загрязненности или вашей личной предрасположенности.

Не забудьте запастись всем необходимым для уборки — это поможет сэкономить время. Промышленные чистящие средства, тряпки, ведра и пылесос — всё это вам пригодится.

Важно разработать план уборки, чтобы не упустить ни одну деталь. Следует уделить внимание каждому уголку и поверхности, чтобы добиться идеальной чистоты.

Budgeting for your event becomes easier when you understand the typical [url=https://drone-show-0.com/]drone show costs[/url]. Transparent pricing helps you plan a stunning performance without exceeding your resources.

A drone light show is an innovative way to entertain large crowds. By blending advanced robotics with creative design, these shows provide a unique experience.

One of the key advantages of drone light shows is their versatility. These performances can be tailored for numerous events, ranging from festivals to corporate gatherings.

Drone light shows are also recognized for their minimal environmental impact. By using drones, organizers significantly reduce the environmental damage typically associated with fireworks.

Looking ahead, the potential for drone light shows is vast as technology advances. In the years to come, we are likely to witness increasingly elaborate and coordinated displays.

Las [url=https://show-de-drones-0.com/]companias de espectaculos de drones[/url] estan revolucionando el entretenimiento moderno, brindando experiencias aereas inolvidables en eventos corporativos, culturales y sociales.

La utilizacion de drones en espectaculos ha aumentado significativamente en la ultima decada. Esos eventos con drones crean una experiencia visual impresionante que capta la atencion de grandes audiencias.

Los aparatos no tripulados permiten llevar a cabo impresionantes coreografias aereas. La tecnologia avanzada que incorporan, junto con su programacion, les permite ofrecer actuaciones asombrosas.

Un aspecto clave en estos shows es la coordinacion impecable entre los diferentes drones. Cuando estos dispositivos brillan y se mueven en perfecta armonia, generan un espectaculo que asombra al publico.

El desarrollo continuo en la tecnologia de drones sugiere un futuro brillante para estas exhibiciones. En el futuro, podriamos asistir a espectaculos mas innovadores que llevaran la experiencia a un nuevo nivel.

Упростите снабжение вашего производства — [url=https://flakony-optom-msk.ru/]флакон купить москва[/url] выгодно, удобно и быстро. Поставки от надёжного производителя.

Закупка флаконов оптом — это выгодное решение для бизнеса. Многие производители и оптовые компании предлагают разнообразные варианты флаконов на любой вкус.

Выбор материала флакона имеет большое значение для сохранности продукта. Каждый тип флаконов обладает уникальными характеристиками, влияющими на их применение.

При оптовых закупках стоит обратить внимание на условия поставки и минимальные объемы заказа. Репутация оптовика играет важную роль в качестве получаемых товаров.

Флакон оптом — это не только выгодно, но и удобно. Закупка флаконов оптом может стать ключом к вашему успешному бизнесу.

флаконы от производителей оптом [url=http://www.flakony-optom-msk.ru]http://www.flakony-optom-msk.ru[/url]

Ваш надежный партнер в столичном регионе для регулярных поставок качественной упаковки. [url=https://proizvodstvo-korobok.ru/]производство картонных коробок москва[/url] означает оперативность.

Изготовление коробок — это центральный элемент упаковочного производства. Упаковка в коробки обязательна для безопасной доставки и хранения продукции.

Разные виды коробок предлагают разнообразные решения для упаковки, исходя из формы и материала. Картонные коробки являются наиболее популярными и экологичными.

Важно, чтобы в процессе изготовления коробок использовались высококачественные материалы. Такой подход гарантирует устойчивость упаковки и защищенность содержимого.

В условиях современного рынка фирмы активно ищут пути для оптимизации производства. Внедрение автоматизации и инновационных технологий позволяет сократить расходы.

производство картонных коробок москва [url=proizvodstvo-korobok.ru]proizvodstvo-korobok.ru[/url]

Парфюм, в основе которого лежит сандал, отличается ярким и насыщенным запахом. Сандал добавляет парфюму ощущение роскоши и загадочности.

Разнообразные ароматы с сандалом можно найти практически в любом магазине парфюмерии. Некоторые из них обладают сладкими нотами, в то время как другие более свежие и древесные.

Древесный оттенок сандала идеально сочетается с цветочными акцентами, создавая гармоничный аромат. Сандаловые ароматы популярны среди тех, кто хочет создать атмосферу уюта на вечерних встречах.

Не стоит забывать, что сандал также применяется в ароматерапии благодаря своим расслабляющим свойствам. Такой аромат станет чудесным презентом для близкого человека.

парфюм сандал [url=http://sandalparfums.ru]http://sandalparfums.ru[/url]

За чистоту и порядок должны отвечать эксперты. Поэтому, если вам нужна уборка на высоком уровне, выбирайте [url=https://kliningovaya-kompaniya-1.ru/]служба клининга[/url] с проверенной репутацией.

Клининг в Москве превращается в востребованное направление, особенно среди занятых горожан. Современный ритм жизни в Москве подталкивает людей выбирать услуги клининга для поддержания порядка.

Фирмы, занимающиеся клинингом, предлагают различные услуги: от уборки помещений до мойки окон и химчистки. Каждая из таких компаний имеет свои особенности и уровень сервиса.

Для того чтобы услуги клининга были эффективными, необходимы не только опытные специалисты, но и современное оборудование. Компании по клинингу инвестируют в обучение персонала, чтобы клиенты могли быть уверены в качестве предоставляемых услуг.

Стоимость клининговых услуг в Москве варьируется в зависимости от объема работ и уровня компании. Важно заранее изучить мнения клиентов о клининговых агентствах, чтобы выбрать наиболее подходящую компанию.

клининговое агентство [url=https://kliningovaya-kompaniya-1.ru/]https://kliningovaya-kompaniya-1.ru/[/url]

Эффективное решение для бизнеса — [url=https://lizing-auto-top77.ru/]коммерческий транспорт в лизинг[/url], который можно оформить быстро и на выгодных условиях. Гибкие предложения доступны под задачи разных отраслей.

Лизинг автомобилей для коммерческих нужд является выгодным решением для компаний. С его помощью можно быстро обновить автопарк, не прибегая к большим расходам.

Важно отметить, что лизинговые компании часто предлагают выгодные условия по обслуживанию. Таким образом, предприниматели могут сконцентрироваться на развитии бизнеса, не беспокоясь о состоянии автомобилей.

Выбор подходящих условий лизинга — важный этап для бизнеса. Фирмы могут адаптировать условия лизинга под свои финансовые возможности.

Лизинг может стать полезным инструментом для оптимизации налоговых расходов. Это делает лизинг еще более привлекательным для бизнеса, стремящегося минимизировать затраты.

Хотите, чтобы уборка не мешала вашему графику? Закажите [url=https://kliningovaya-kompaniya-v-spb-01.ru/]клининговые компании санкт петербург[/url] — мы адаптируемся под вас и выполним всё точно в срок.

Клининг в Санкт-Петербурге – это важная услуга для многих людей и компаний. Чистота и порядок имеют большое значение в рабочей среде. Существуют профессиональные компании, предоставляющие услуги клининга.

Первым шагом в выборе клининговых услуг является определение своих потребностей. Необходимо выяснить, требуется ли уборка жилых помещений или коммерческих пространств. Также важно учитывать частоту уборки.

Вторым ключевым шагом является поиск надежной компании. Изучите отзывы о клининговых услугах, чтобы сделать правильный выбор. Серьезные фирмы предлагают гарантии качества выполнения работ.

И последнее, перед тем как остановиться на компании, сравните расценки. Разные компании могут предлагать различные расценки на свои услуги. Не всегда высокая цена означает лучшее качество.

Подберите готовое решение для строительства вместе с нами — [url=https://derevyannye-doma-pod-klyuch97.ru/]деревянные дома под ключ цены[/url] представлены в удобной и понятной форме на сайте.

В последнее время деревянные дома под ключ привлекают внимание людей, стремящихся к уютному загородному отдыху. Эти сооружения привлекают своим природным очарованием и экологичностью.

Среди основных преимуществ деревянных домов можно выделить скорость их возведения. Использование современных методов строительства позволяет быстро возводить такие дома.

Деревянные дома славятся хорошей теплоизоляцией. Зимой в таких домах комфортно и тепло, а летом всегда свежо и прохладно.

Уход за деревянными домами довольно прост и не требует больших усилий. Регулярная обработка древесины защитными средствами поможет продлить срок службы здания.

Планируете отпуск и хотите узнать актуальные [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]джубга отдых цены[/url]? У нас вы найдёте выгодные предложения на комфортное жильё у моря.

Отдых в Джубге привлекает множество туристов благодаря своим красотам и условиям. Этот курорт славится своими красивыми пляжами и мягким климатом.

Множество отелей и пансионатов предлагают туристам различные условия для проживания. Гостеприимные владельцы готовы предложить своим гостям уютные номера и демократичные цены.

Пляжи курорта идеально подходят для семейного отдыха и активных развлечений на воде. Для любителей активного отдыха доступны различные водные аттракционы и экскурсии.

Особое внимание в Джубге стоит уделить местной кухне. Здесь можно попробовать блюда из свежей рыбы, а также традиционные русские и кавказские угощения.

джубга отдых [url=https://otdyh-dzhubga1.ru/]джубга отдых[/url] .

Летний сезон — идеальное время, чтобы [url=https://otdyh-tyapse1.ru/]снять жилье в туапсе[/url] рядом с морем. У нас вы найдете комфортные номера и дома для отдыха.

Отдых в Туапсе является замечательным вариантом для любителей моря и солнца. Туапсе известен своими живописными пляжами, удивительной природой и широким спектром активного отдыха.

В городе Туапсе можно найти разнообразные варианты проживания от гостиниц до частных апартаментов. В Туапсе есть возможность остановиться в комфортабельных отелях, уютных гостиницах или арендовать квартиру.

Цены на жилье в Туапсе варьируются в зависимости от сезона и типа размещения. Летом, как правило, цены выше, но можно найти и бюджетные варианты.

Мягкий климат Туапсе делает его популярным направлением для отдыха. Период с мая по сентябрь считается самым подходящим для визитов.

отдых в туапсе 2025 на море [url=http://www.otdyh-tyapse1.ru]http://www.otdyh-tyapse1.ru[/url]

Модель [url=https://apple-tula1.ru/]AirPods 4[/url] отличается улучшенной автономностью и качественным звуком, позволяя наслаждаться любимыми треками без прерываний и помех.

Apple является одним из самых известных и уважаемых брендов в мире технологий. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, включая iPhone, iPad и Mac.

Одним из ключевых факторов успеха Apple является инновационный дизайн. Стремление к улучшению пользовательского опыта и функциональности является приоритетом для Apple.

Кроме того, экосистема Apple создает уникальный опыт для пользователей. Устройства компании легко интегрируются друг с другом, что делает использование их еще проще.

Несмотря на высокую стоимость, продукты Apple пользуются большим спросом. Клиенты ценят надежность, высокое качество и передовые технологии, которые предоставляет Apple.

Онлайн-покупка флиса в Москве – это быстро и надежно. [url=https://flis-optom.ru/]купить флис в москве интернет магазин[/url] гарантирует широкий выбор, низкие цены и оперативную доставку по вашему адресу в пределах города.

Флис — идеальный вариант для создания теплой одежды в зимний сезон. Он отличается легкостью и теплотой, что делает его популярным. Многие люди выбирают флисовые вещи для активного отдыха. Флисовые куртки и кофты хорошо удерживают тепло и быстро сохнут.

Важно учитывать качество материала при покупке флиса. Искусственный флис низкого качества может быстро потерять свои функциональные свойства. Выбирайте изделия от проверенных производителей, что гарантирует долговечность. Таким образом, вы минимизируете риск неприятных сюрпризов при использовании.

Вы можете использовать флис не только для создания верхней одежды, но и для аксессуаров. Шапки, перчатки и даже шарфы из флиса будут хорошим дополнением. Флисовые аксессуары добавят тепла и уюта в холодные зимние дни. Не забывайте о возможности дополнить свой зимний гардероб флисовыми аксессуарами.

В заключение можно сказать, что флис — это незаменимый материал для любого зимнего гардероба. Флис объединяет в себе тепло, легкость и функциональность, что делает его отличным вариантом. Не забывайте о его разнообразии, от верхней одежды до аксессуаров. В конечном итоге, приобретение флиса точно оправдает ваши ожидания.

флис оптом [url=https://flis-optom.ru/]флис оптом[/url] .

Снижайте риски повреждения товара при перевозке с помощью профессионально спроектированной тары. [url=https://proizvodstvo-korobok.ru/]производство упаковки из гофрокартона[/url] учитывает нагрузки.

Изготовление коробок — это центральный элемент упаковочного производства. Коробки необходимы для транспортировки и хранения товаров.

Разные виды коробок предлагают разнообразные решения для упаковки, исходя из формы и материала. Самыми распространенными являются картонные коробки, которые также считаются более экологичными.

Важно, чтобы в процессе изготовления коробок использовались высококачественные материалы. Такой подход гарантирует устойчивость упаковки и защищенность содержимого.