Dal cielo scende e dalla strada sale

Il soave sgomento di Natale.

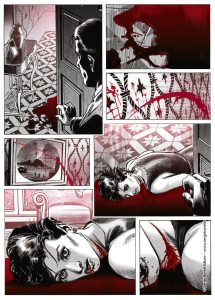

Con questi versi d’accompagnamento si levava il sipario sul I atto di Natale in casa Cupiello, nell’adattamento RAI del 1962. Anche nella Napoli dell’epoca littoria il Natale reca con sé il suo sgomento, che però di soave, pittoresco ed oleografico ha veramente poco, considerato che la scena s’apre con i corpi straziati dei due coniugi Garofalo: la donna, all’ingresso, riversa in una pozza di sangue; l’uomo quasi inchiodato nel letto in cui una mano armata di coltello ha affondato la lama per più di sessanta volte consecutive.

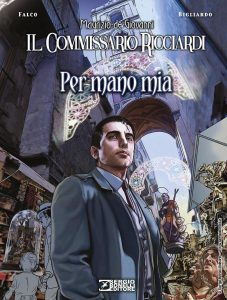

Per mano mia – Il Commissario Ricciardi

Soggetto: Maurizio De Giovanni

Sceneggiatura: Claudio Falco

Disegni e copertina: Daniele Bigliardo

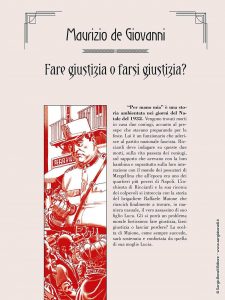

Sinossi (dal sito ufficiale dell’editore)

Natale 1932. Il funzionario della milizia portuale Emanuele Garofalo e sua moglie vengono trovati morti accanto al presepe che stavano preparando in casa. Ricciardi deve indagare nel mondo dei pescatori di Mergellina per scoprire chi li ha uccisi. Il brigadiere Maione è invece sulle tracce del vero assassino di suo figlio Luca. Gli si porrà un problema morale fortissimo: fare giustizia o farsi giustizia?

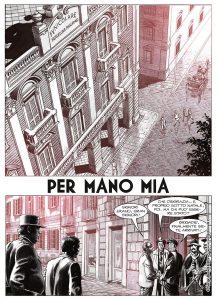

Già a partire dalle prime tavole di questo quinto capitolo ricciardiano, il lettore può avere un saggio degli ingegnosi accorgimenti visivi che partecipano alla costruzione dell’opera: in questo caso, sarà bene non iniziare dalle tavole numerate, ma addirittura dalle due pagine di risguardo. Appena sollevata la copertina, gli occhi si posano un’ariosa doppia pagina raffigurante il presepe, e non certo un presepe qualsiasi, bensì quello sfarzoso, quasi monumentale, che la pietà popolare sa mettere insieme con immane dispiegamento di mezzi, siano questi grandiosi o stentati. Superate le pagine “di servizio” col frontespizio e la sinossi, la visuale sul presepe si fa più ravvicinata, e l’occhio può quindi registrare alcuni particolari opportunamente ingigantiti, gli stessi che finiranno col rivelarsi decisivi per la risoluzione del caso. La lista degli espedienti visivi con un forte impatto anche concettuale è ben lontana dall’esaurirsi.

C’è almeno un altro aspetto meritevole di risalto: la scelta di una tinta rosso porpora per i fondali, su cui il tradizionale b/n si staglia con straordinaria nettezza, tanto da dare maggior consistenza e spessore alle figure, che in certi momenti sembrano capaci di mettere in atto un vero e proprio “sfondamento” della piattezza bidimensionale della pagina. A promanare dalle tavole è una luce rossastra e innaturale, simile a quella che si può osservare in una camera oscura quando le stampe fotografiche in fase di sviluppo sono stese ad asciugare. E in effetti, il rigore mimetico nella resa dei quartieri napoletani sembra sogguardare più alla fotografia che non alla stilizzazione inevitabile dell’illustrazione. Anche nel tratteggio fisiognomico dei personaggi, il registro stilistico di Bigliardo si fa di un realismo mai visto prima, spiazzante persino per il lettore che col Commissario vanta una lunga frequentazione. È come se, per la prima volta, ci si precisassero le vere facce di personaggi con cui supponevamo d’avere ormai un certo grado di familiarità.

Per un singolo colore, comunque, si possono trovare mille e più ragioni: certo non si poteva scegliere altra tinta, per un assassinio così cruento, per di più commesso in pieno periodo natalizio, né si poteva pensare a un tono cromatico altrettanto espressivo del temperamento focoso, sanguigno e pulsionale del popolo napoletano, che non conosce mezzi termini nel mostrare bontà, pietà, odio o ferocia; infine, istantaneo è il richiamo al rosso del sipario, che a storia inoltrata si alza proprio su una rappresentazione di Natale in casa Cupiello, di cui i lettori più avvertiti intercetteranno alcuni richiami (il capitone che sguiscia via dalle mani del pescivendolo, o l’invito a cena in extremis fatto al dottor Modo per la sera della vigilia).

Non c’è niente, in definitiva, che non funzioni sul piano formale, anzi: combinandosi al piano narrativo, fa di questo fumetto un vero e proprio meccanismo di precisione: Falco fa la tara a ogni singola parola, e della lingua napoletana restituisce il calore e il colore, la vivezza del fraseggio, le vibrazioni delle ugole, senza troppo pigiare sul pedale del dialetto, condannandosi all’osticità che purtroppo si accusa in molto cinema campano contemporaneo, per il resto assai valido. Naturalmente, è avvantaggiato dal fatto di dover manipolare l’impasto dell’ottima argilla di De Giovanni, la cui maestria di romanziere si misura nella capacità di adottare e trascendere tanti temi e stilemi del genere giallistico. Ricciardi è un po’ la “Penelope” della Regia Questura: passo passo, disfa la tela dei fatti apparenti, così come offertigli dalla scena del crimine e dai rapporti dei suoi superiori, e con una pazienza da ricamatrice rifà tutta daccapo l’orditura del tessuto. La cosa, in sé, non è nuova, né lo differenzia da tanti altri personaggi dell’immaginario poliziesco. Nuova è semmai la facoltà medianica con cui riesce a chiudere le indagini e a sprofondarsi nelle miserie di vittime e colpevoli.

Anche Livia ed Enrica apparirebbero, in prima battuta, come personaggi femminili alquanto tipizzati: la prima dalla bellezza fatale e chiassosa, coi modi bizzosi di un’ereditiera, la seconda modesta, mite e timorata di dio. Entrambe, però, animate da un soffio vitale tale da renderle pienamente umane, indi vere e convincenti.

La cifra della straordinarietà del nostro Ricciardi, a ogni modo, va ricercata in qualcos’altro. Nella capacità di non tradire né snaturare mai la sua natura fumettistica, pur costituendo il riadattamento di un romanzo e pur presentandosi anche nelle fogge fastose dell’edizione da libreria, col formato grande, la copertina rigida e tutto il resto. Che nell’officina ricciardiana lavorino maestri del fumetto, per i quali i ferri del mestiere hanno ormai pochi segreti, si vede a colpo d’occhio. Un po’ come il romanzo giallo, nato come lettura d’intrattenimento e di largo consumo, e quindi considerato a torto “minore”, così il buon fumetto può raggiungere vette altissime, e farsi genere colto e popolare al tempo stesso.

Dopo averne scritto tanto bene, concludo muovendo a Ricciardi un rimprovero d’amante sdegnata: tra un’uscita e l’altra ci fa spasimare troppo a lungo.

Ma beh, si sa: Sdegno d’amante, poco dura.

mostbet az bonus [url=https://www.mostbet3041.ru]https://www.mostbet3041.ru[/url]

промокод на 1вин [url=https://www.1win1139.ru]промокод на 1вин[/url]

lucky jet win скачать [url=1win1138.ru]1win1138.ru[/url]

mostbet casino oyunları [url=http://mostbet4042.ru/]mostbet casino oyunları[/url]

mostbet futbol mərcləri [url=http://mostbet4045.ru]mostbet futbol mərcləri[/url]

1win bet app [url=www.1win3027.com]1win bet app[/url]

mostbet qeydiyyat yoxlaması [url=https://www.mostbet4048.ru]https://www.mostbet4048.ru[/url]

mines 1win [url=1win3026.com]1win3026.com[/url]

1win apk latest version [url=1win3024.com]1win3024.com[/url]

mostbet pul çıxarma [url=www.mostbet4050.ru]mostbet pul çıxarma[/url]

1win aviator apk download [url=https://1win3025.com/]1win aviator apk download[/url]

mostbet aviator qeydiyyat [url=https://mostbet4052.ru/]https://mostbet4052.ru/[/url]

1win welcome bonus [url=www.1win3028.com]www.1win3028.com[/url]

mostbet kartla depozit [url=http://mostbet4049.ru]http://mostbet4049.ru[/url]

mostbet hesab yaratmaq [url=mostbet4055.ru]mostbet hesab yaratmaq[/url]

mostbet az mobil versiya [url=https://mostbet4053.ru]https://mostbet4053.ru[/url]

mostbet qeydiyyat yoxlaması [url=https://mostbet4054.ru/]https://mostbet4054.ru/[/url]

1win oyun izləmək [url=www.1win3037.com]1win oyun izləmək[/url]

motsbet [url=http://mostbet4051.ru]http://mostbet4051.ru[/url]

1win poker otağı [url=www.1win3040.com]www.1win3040.com[/url]

1win qeydiyyat aviator [url=http://1win3039.com/]1win qeydiyyat aviator[/url]

1win ruletka [url=www.1win3042.com]www.1win3042.com[/url]

1win az qeydiyyatdan keçmək [url=https://1win3038.com/]https://1win3038.com/[/url]

1win oyun izləmək [url=https://www.1win3041.com]https://www.1win3041.com[/url]

melbet как пополнить счет [url=http://melbet3001.com]http://melbet3001.com[/url]

1win bonusu necə almaq olar [url=www.1win3043.com]1win bonusu necə almaq olar[/url]

1win peru [url=https://1win3046.com]https://1win3046.com[/url]

1win token [url=1win3048.com]1win3048.com[/url]

1win bono casino [url=https://1win3047.com/]https://1win3047.com/[/url]

как вывести деньги с мелбет на киви [url=http://melbet3002.com]http://melbet3002.com[/url]

melbet вход с мобильного [url=www.melbet3003.com]www.melbet3003.com[/url]

melbet kz [url=www.melbet3004.com]www.melbet3004.com[/url]

how to verify melbet account [url=https://www.melbet3005.com]https://www.melbet3005.com[/url]

mostbet mobil giriş [url=https://mostbet4055.ru/]https://mostbet4055.ru/[/url]

1win partner [url=https://www.1win3045.com]https://www.1win3045.com[/url]

mostbet uz apk скачать [url=mostbet4073.ru]mostbet uz apk скачать[/url]

mostbet mobile [url=https://www.mostbet4071.ru]https://www.mostbet4071.ru[/url]

app 1win [url=www.1win3044.com]www.1win3044.com[/url]

melbet skachat [url=https://melbet3007.com]melbet skachat[/url]

mostbet mobil ilova uz [url=https://mostbet4072.ru/]https://mostbet4072.ru/[/url]

1win armenia [url=https://1win3071.ru/]1win armenia[/url]

1win armenia [url=https://www.1win3072.ru]https://www.1win3072.ru[/url]

mostbet uz yuklab olish android [url=http://mostbet4074.ru/]mostbet uz yuklab olish android[/url]

1win sayti [url=https://www.1win3068.ru]https://www.1win3068.ru[/url]

букмекерские ставки скачать официальные [url=https://www.1win3067.ru]https://www.1win3067.ru[/url]

mostbet onlayn [url=https://mostbet4075.ru]https://mostbet4075.ru[/url]

1win am [url=1win3075.ru]1win3075.ru[/url]

1вин скачать на андроид [url=https://1win3070.ru/]https://1win3070.ru/[/url]

1win armenia [url=https://1win3074.ru/]https://1win3074.ru/[/url]

1win armenia [url=https://1win3073.ru]https://1win3073.ru[/url]

1win пополнить счет [url=https://www.1win3069.ru]https://www.1win3069.ru[/url]

1win token telegram [url=1win3066.ru]1win3066.ru[/url]

мостбет [url=https://mostbet4083.ru/]мостбет[/url]

мостбет ставки на исход [url=https://mostbet4082.ru]https://mostbet4082.ru[/url]

мостбет. [url=mostbet4081.ru]мостбет.[/url]

mostbet [url=http://mostbet4084.ru/]http://mostbet4084.ru/[/url]

mostbet [url=mostbet4078.ru]mostbet[/url]

plinko [url=https://plinko-kz1.ru]plinko[/url]

1вин [url=https://1win3064.ru/]https://1win3064.ru/[/url]

mostbet [url=http://mb1112.ru/]mostbet[/url]

mostbet [url=https://www.mostbet4085.ru]https://www.mostbet4085.ru[/url]

1вин [url=https://www.1win3062.ru]https://www.1win3062.ru[/url]

mostbet [url=https://mb1113.ru/]https://mb1113.ru/[/url]

1win [url=https://1win3061.ru]1win[/url]

1win [url=https://1win3063.ru/]1win[/url]

mostbet [url=mostbet4077.ru]mostbet[/url]

melbet for ios [url=www.melbet1032.ru]melbet for ios[/url]

mostbet [url=https://students.com.kg]mostbet[/url]

how to use melbet bonus [url=https://www.melbet1037.ru]how to use melbet bonus[/url]

mostbet [url=https://fti.org.kg/]mostbet[/url]

рабочее зеркало мелбет [url=www.melbet1031.ru]www.melbet1031.ru[/url]

melbet download [url=www.melbet1035.ru]melbet download[/url]

melbet 21 [url=www.melbet1036.ru]www.melbet1036.ru[/url]

1вин промокод [url=www.1win1140.ru]www.1win1140.ru[/url]

мелбет скачать казино [url=https://melbet1033.ru]https://melbet1033.ru[/url]

мелбет ру [url=https://www.melbet1034.ru]https://www.melbet1034.ru[/url]

jocuri sociale [url=https://www.1win40002.ru]https://www.1win40002.ru[/url]

melbet apps [url=https://melbet1038.ru/]melbet apps[/url]

бонус на казино 1win [url=www.1win40001.ru]www.1win40001.ru[/url]

mistbet [url=mostbet4079.ru]mostbet4079.ru[/url]

bonus 1win [url=https://www.1win40004.ru]https://www.1win40004.ru[/url]

casino online 1win [url=https://1win40006.ru/]casino online 1win[/url]

mostbet virtual sport uz [url=https://www.mostbet4080.ru]mostbet virtual sport uz[/url]

mostbet skachat app [url=https://mostbet4072.ru/]https://mostbet4072.ru/[/url]

1вин официальный сайт узбекистан [url=http://1win3065.ru/]http://1win3065.ru/[/url]

1win pagina oficial [url=https://1win40003.ru/]1win pagina oficial[/url]

bonus code 1win [url=https://www.1win40007.ru]https://www.1win40007.ru[/url]

melbet helpline number [url=http://melbet1040.ru/]http://melbet1040.ru/[/url]

cele mai bune cazinouri neteller [url=http://1win40009.ru]http://1win40009.ru[/url]

1win bet скачать [url=https://www.1win40005.ru]https://www.1win40005.ru[/url]

мелбет вход [url=http://melbet1039.ru/]мелбет вход[/url]

dulap la comanda [url=https://www.1win40008.ru]https://www.1win40008.ru[/url]

1win aplicația [url=https://1win40010.ru/]1win aplicația[/url]

ремонт капсульных кофемашин ремонт кофемашины krups

консультация юриста 24 часа помощь юриста звонок круглосуточно

Нужен вентилируемый фасад: подсистема для вентилируемого фасада

Нужны пластиковые окна: пластиковые окна

shipping in nyc shipping nyc

delivery new york delivery new york

thank, I thoroughly enjoyed reading your article. I really appreciate your wonderful knowledge and the time you put into educating the rest of us.

заказать оценку квартиры оценка стоимости заказать

В этом обзорном материале представлены увлекательные детали, которые находят отражение в различных аспектах жизни. Мы исследуем непонятные и интересные моменты, позволяя читателю увидеть картину целиком. Погрузитесь в мир знаний и удивительных открытий!

Подробнее тут – https://quick-vyvod-iz-zapoya-1.ru/

vps server hosting vps hosting

стул для косметолога тележка косметологическая металлическая