Gianni De Luca è uno degli artisti che hanno reso grande il fumetto italiano e la sua grandezza meriterebbe maggiore attenzione per tanti motivi. De Luca è infatti un autore che ha saputo mettere al servizio della narrazione la sua grande tecnica e nello stesso tempo ha cercato di innovare il modo di raccontare introducendo il concetto di tempo e durata nella staticità di una pagina a fumetti impressa a stampa.

Per chi non lo conosce il mio è probabilmente un giudizio sibillino, ma per chi ha semplicemente sfogliato la sua lunga serie di storie de Il Commissario Spada (rieccitata in uno splendido tomo da Mondadori – tomo a dire il vero forse troppo pesante e quindi un po’ scomodo…) o la Trilogia Shakespeariana (ristampata da NPEdizioni) quanto ho detto è ben chiaro e per altro anche relativamente seguito da epigoni negli anni successivi (qualche sparuto caso in sperimentazione dylaniate o in fumetti di editori minori come in Planet Dead di Luciano Costarellli per le Edizioni di Topolinia).

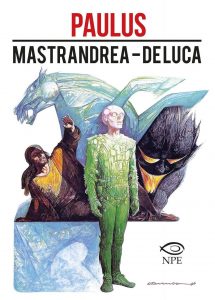

Tutto questo per introdurre l’opera di cui vorrei parlarvi e che se possibile tratta di un tema ben poco alla moda e popolare. Sto parlando di Paulus, sorta di testamento spirituale di De Luca, pubblicato a puntate su Il Giornalino delle Edizioni Paoline nel 1987 (De Luca muore poi nel 1991), e ora ristampato in un altro bel volume sempre per i tipi di NPE.

Mi permetto qui di sottolineare come forse la lunga militanza di De Luca su Il Giornalino delle Paoline e quindi strettamente legato alla curia ambrosiana non ha forse favorito il suo smarcarlo da una certa visione del mondo percepita spesso come retrograda. Probabilmente valorizzare De Luca vorrebbe dire valorizzare anche alcuni contenuti su cui pesano pre-giudizi.

Ma senza polemica alcuna, voglio dirvi perché Paulus è davvero un gran fumetto, che parla di tematiche legate alla religione cattolica, ma che può essere letto serenamente da chiunque, allo stesso modo in cui si possono leggere I Promessi Sposi o la Commedia di Dante, capolavori riconosciuti come tali da tutti ma innegabilmente nati all’interno della cultura e della tradizione cristiana e cattolica in particolare.

Paulus si presenta con le caratteristiche moderne di un graphic novel, (termine che non amo per l’inutile anglicismo e che serve semplicemente a descrivere un bel volume d’autore non seriale, ma tanti fumetti popolari sono ben più ‘graphic’ e ben più ‘novel’ di tanti pretesi capolavori!): 100 pagine di ampio formato e in una bella riedizione da parte di NPE che ha il merito di presentare per laforse la carta lucida sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma va già benissimo così).

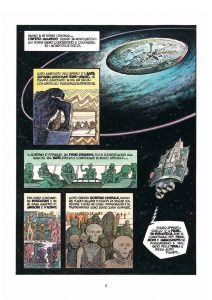

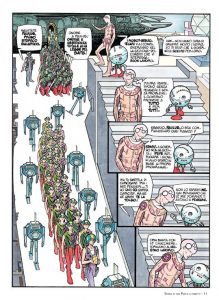

L’avvio ci trasporta in un futuro lontanissimo dove l’umanità si è diffusa in tutto l’universo e ha incontrato varie razze aliene e le ha sottomesse. Un imperatore che è in realtà una sorta di essere immortale controlla tutto e tutti con il pugno di ferro e con una strettissima cerchia di magistrati che hanno ciascuno un campo particolare di azione. C’è ad esempio il brutale Mavors che è una sorta di ministro della guerra (e Mavors è il nome di Marte in antico latino) e c’è appunto Paulus che è una sorta di ministro della cultura, responsabile della Biblioteca Galattica in un pianeta ad hoc.

De Luca dal soggetto di Mastrandrea crea un mondo fantascientifico che prende a piene mani da Star Wars (l’incontro con razze umanoidi e aliene, l’impero galattico con poteri a metà tra la tecnologia e la magia), Star Trek (il ruolo della tecnologia e il legame con il passato della Terra), Asimov (la biblioteca galattica e ancora l’impero galattico stesso) e su questo innesta temi di ricerca filosofica ed esistenziale.

Il SATS (Supremo Autocrate Tempo e Spazio), l’essere diabolico alla guida di tutto l’universo, ha scelto per continuare la sua esistenza di travasare tutto il suo immenso database (è un essere gigantesco per metà dalle fattezze vagamente umane e per metà immenso computer) in un nuovo corpo: e la scelta è caduta sul più brillante dei suoi ministri: Paulus.

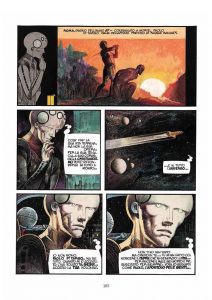

Ma Paulus è mosso da un tarlo che non lo lascia quieto e che emerge costantemente nel dialogo con un piccolo robot a cui Paulus ha dato la possibilità di leggere i suoi pensieri e che svolge la funzione di coscienza parlante. Il tarlo è questo: tra tutto il sapere della Biblioteca Galattica c’è un solo libro che il SATS ha escluso dalla lettura per chiunque, ovvero Gli Atti degli Apostoli che ruotano attorno alla figura di Saulo di Tarso, il futuro Paolo, apostolo delle genti convertitosi da persecutore a vero motore della prima evangelizzazione nell’impero romano nel I secolo d.C. dopo la morte e resurrezione di Gesù di Nazareth.

Che cosa rende questo libro così speciale? Tutta la vicenda che assume i contorni della spy-story dalle sfumature politiche diventa un alternarsi di letture spezzettate e di nascosto del libro proibito da parte di Paulus e i dialoghi da lontano o in presenza con il SATS. Terzo incomodo è l’invidioso e geloso Mavors che avrebbe voluto essere scelto lui per il grande onore di dare il suo corpo al nuovo SATS.

Ma per Paulus qualcosa di nuovo entra in gioco e non può essere messo a tacere: è la sua libertà e in generale è la libertà di ogni essere dell’universo. Il SATS ha diritto di togliere la libertà individuale per garantire l’ordine precostituito e rappresentato dal suo stesso potere? Esiste un potere che rende liberi, invece? E per il quale si può paradossalmente dare la vita stessa?

La parabola di Saulo/San Paolo anticipa quella di Paulus che da fidato seguace delle leggi del SATS diventa suo oppositore, prima in modo nascosto e anche permesso dal SATS stesso che è convinto del fatto che Paulus ritornerà ad essere obbediente, e poi in modo aperto e palese.

La conclusione è rappresentazione allegorica del martirio in senso letterale, ovvero martire è chi è testimone e quindi è credibile perché racconta quello che ha visto e non sta vaneggiando.

La storia cammina letteralmente su due racconti: la vita di San Paolo scoperta a poco a poco da Paulus e proiettata su uno schermo, alternata alla vicenda fantascientifica fatta di voli interstellari, scontri armati e telepatici, incontri con razze aliene.

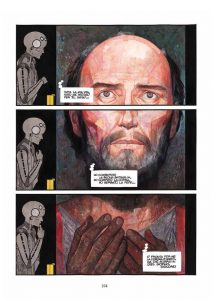

De Luca decide di raccontare le due vicende distanti millenni e millenni con due tratti diversi: il classico tratto deluchiano, che abbiamo imparato a conoscere con le sue figure allungate i suoi volti intensi e la cura dei contesti architettonici degli ambienti (a cui aggiungiamo le particolari navi spaziali che ricordano navi da battaglia del periodo dell’antica Roma… non una scelta casuale ovviamente), è il mezzo usato per visualizzare la storia di Paulus e reso ancora più esplicito da colori freddi e metallici; un tratto pittorico ruvido, segnato dalle pennellate e con colori caldi e terrosi, serve a raccontare le storie del nuovo testamento presentate sempre in un tavola così strutturata: tre fasce orizzontali, ogni fascia ha una vignetta centrale del racconto biblico al fianco della quale in penombra ci sono Paulus a destra e il suo robottino a sinistra.

Troviamo poi i segni tipici di De Luca e soprattutto del De Luca maturo come ad esempio l’attenzione alla sequenzialità sulla stessa tavola delle azioni per dare un’idea dello scorrere del tempo. Un uso meno insistito rispetto alla trilogia shakespeariana, ma sempre piacevole e così acuto nell’essere al servizio della narrazione.

In sintesi, Paulus è un’opera coraggiosa, innovativa ancora oggi e merita di essere recuperata come tutta la grande produzione di Gianni De Luca. Un plauso a Nicola Pesce Edizioni per questo volume (e per il volume della trilogia shakespeariana uscito qualche mese prima).

0 commenti